2024年秋季启用的三年级语文上册教材,作为义务教育语文统编教材的重要修订版本,体现了基础教育改革的最新方向。该教材在保持原有知识框架的基础上,通过选文优化、结构重组和教学理念创新,构建了更符合新时代学生认知规律与核心素养发展需求的教学体系。本文将从教材修订逻辑、内容创新、教学实践策略三个维度展开深度解析。

一、教材修订逻辑

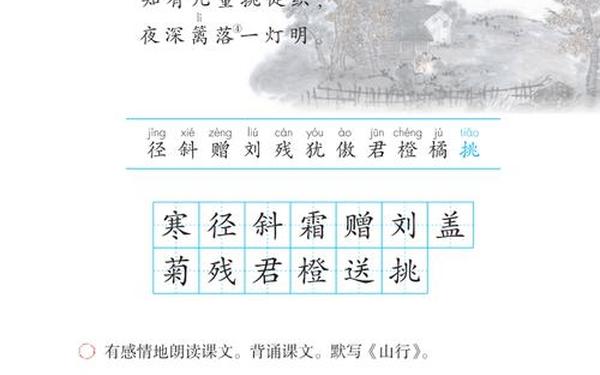

2024版教材延续“稳中求进”的修订原则,在保持80%以上经典篇目基础上,对单元结构和教学要素进行系统优化。据温儒敏教授解读,此次修订着重体现党的二十大精神和2022版语文课标要求,将文化自信、语言运用、思维能力和审美创造四大核心素养融入教材体系。例如在三年级上册中,古诗文占比仍维持在50%左右,但新增《鹿柴》等更具文化深度的选篇,强化传统文化浸润。

修订后的教材单元结构呈现螺旋上升特点,通过“阅读-表达-实践”的闭环设计提升学习效能。如原“课文”单元更名为“阅读”单元,每个单元末新增【阅读综合实践】板块,将口语交际融入语文园地,形成从输入到输出的完整训练链条。这种调整既保持了知识体系的连贯性,又增强了教学活动的可操作性。

二、内容创新特色

| 创新维度 | 典型体现 | 教学价值 |

|---|---|---|

| 选文更新 | 新增《犟龟》《香港,璀璨的明珠》等6篇时文 | 增强时代性,培养家国情怀 |

| 习作体系 | 单元习作顺序重组,新增生活观察日记训练 | 强化读写结合,提升表达能力 |

| 跨学科整合 | “中华传统节日”综合性学习活动设计 | 培养问题解决能力 |

教材的选文系统呈现经典性与时代性平衡的特征。在保留《花的学校》《海滨小城》等经典篇目基础上,新增文本如《犟龟》通过寓言故事传递坚持信念的价值观,而《香港,璀璨的明珠》则融入国情教育元素,配合“金秋时节”“祖国河山”等人文主题单元,构建起立体化的育人场域。

习作体系的重构体现“读写共生”理念。第二单元设置观察日记专项训练,要求学生在学习《铺满金色巴掌的水泥道》后,运用“五感观察法”记录生活片段。这种设计将阅读中学到的比喻、拟人等修辞手法转化为写作工具,实现从模仿到创造的梯度提升。

三、教学实践策略

针对三年级学生思维具象化特点,教材配套的《教师用书》提出分层教学策略:对语言表达能力较弱的学生,采用“图片联想-关键词提取-句式支架”的三步法;对基础扎实者则鼓励创造性仿写和续写。例如《花的学校》教学可设计三个梯度任务:基础层完成比喻句摘抄,进阶层创作植物拟人化短文,拓展层开展校园植物观察报告。

在核心素养落地方面,建议采用温儒敏教授提出的“以一带三”教学法:以语言文字运用为基点,在《古诗三首》教学中,通过吟诵品味韵律美(审美),对比分析创作背景(文化),讨论诗人观察视角(思维),实现素养的综合培育。同时结合崔峦教授倡导的“任务群教学”,将第六单元“自然风光”主题转化为“校园植物图鉴”项目,整合测量、绘画、写作等多学科能力。

2024版三年级语文教材的革新,标志着语文教育从知识传授向素养培育的深刻转型。建议教师在实施中注意:①活用教材的弹性空间,结合地域文化补充教学资源;②建立“听默背-读写练-项目创”的三阶训练体系;③探索人工智能辅助的个性化评价模式。未来研究可关注大单元教学的效果验证、传统文化与现代价值观的融合路径等方向,持续推动语文教育的创新发展。