一、作品概述

《稻草人》是叶圣陶1922年创作的现代童话,以拟人化的稻草人视角,展现了20世纪20年代中国农村的苦难现实。稻草人虽无法行动,却目睹了老妇人被虫灾摧毁稻谷、渔妇为生计忽视病儿、妇女因绝望投河自尽等悲剧,最终因无力改变现实而倒下。故事通过童真文字揭示了社会的残酷,被誉为中国儿童文学的里程碑。

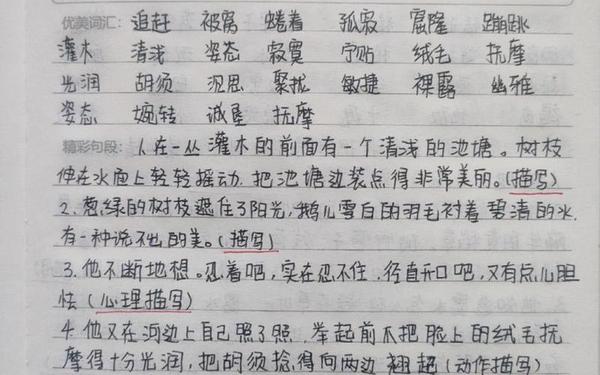

二、好词好句摘抄

1. 环境描写

2. 情感刻画

3. 象征意象

三、阅读感悟

1. 对善良与责任的思考

稻草人虽无行动能力,却始终心怀悲悯。它渴望帮助老妇人驱赶害虫、为病儿熬粥、阻止妇女轻生,但受限于自身桎梏,只能眼睁睁看着悲剧发生。这种“有心无力”的困境,映射出个体在时代洪流中的渺小,却也彰显了善良本心的珍贵。

2. 对生命与苦难的审视

故事中的每个角色都承载着特定群体的苦难:老妇人代表农民阶级的辛劳与无助,渔妇象征底层劳动者的生存挣扎,投河妇女则隐喻封建压迫下的女性悲剧。叶圣陶通过细腻笔触,将社会底层的血泪凝练为童话的“残酷美”。

3. 对儿童教育的启示

尽管《稻草人》是童话,但其深刻的社会批判性超越了儿童文学的范畴。它教会读者关注他人的苦难,培养同理心,同时启发对现实的反思。如书中渔妇被迫放弃病儿的情节,直击“生存与亲情”的矛盾,引发对人性与的思考。

4. 对文学价值的重估

叶圣陶以稻草人的“静默观察者”视角,打破了传统童话的浪漫化叙事,转而直面现实黑暗。这种“以童真写残酷”的手法,既保留了童话的想象力,又赋予其深刻的社会意义,为中国现代文学开辟了新路径。

四、经典摘录与评析

| 摘录 | 评析 |

|-|-|

| “他知道露水怎么样凝在草叶上,露水的味道怎么样香甜;他知道星星怎么样眨眼,月亮怎么样笑。” | 通过拟人化描写,赋予自然以灵性,反衬稻草人对美好世界的感知与向往。 |

| “嘈杂的人声惊醒了酣睡的渔妇,她看那木桶里的鲫鱼,已经僵僵地死了。” | 以冷峻的笔调展现生命的脆弱,暗示社会对底层生命的漠视。 |

五、

《稻草人》不仅是一部童话,更是一面照见现实的镜子。它教会我们在苦难中保持善良,在无力中坚守责任。正如叶圣陶所言:“稻草人的心碎了,但它的精神永远站立。”这种精神,恰是人性中最温暖的光辉。