《三国演义》作为中国古典文学的巅峰之作,不仅塑造了众多鲜活的历史人物形象,更以独特的语言艺术孕育了丰富的歇后语文化。这些歇后语以精炼的比喻、生动的意象,将人物的性格、历史事件和处世智慧浓缩于寥寥数语之中。从“草船借箭”的智谋到“周瑜打黄盖”的默契,从“关公走麦城”的悲壮到“刘备摔阿斗”的权谋,这些语言符号跨越时空,成为中华文化基因的重要组成部分。本文将从人物塑造、语言艺术、历史映射等多个维度,解析三国歇后语的文化内涵与当代价值。

一、人物形象的符号化凝练

三国歇后语最显著的特征在于将复杂人物性格提炼为具象符号。以张飞为例,“张飞穿针——大眼瞪小眼”通过夸张的视觉对比,既展现其粗犷勇猛的外在特征,又暗含急智应变的内在可能。这种符号化处理使人物形象突破文本限制,融入日常话语体系,如“张飞卖豆腐——人硬货不硬”,仅十字便勾勒出刚直性格与质朴本质的矛盾统一。

诸葛亮的形象塑造更具层次性,“孔明弹琴退仲达——临危不乱”彰显其超凡定力,“诸葛亮借东风——巧用天时”突出其科学认知,而“隔门缝瞧诸葛亮——瞧扁了英雄”则揭示认知局限与真实才能的辩证关系。这种多维度的符号编码,使历史人物突破单一评价体系,形成立体文化记忆。

二、历史智慧的世俗转化

三国歇后语将宏大历史叙事转化为生活哲理。赤壁之战的“万事俱备,只欠东风”,从军事谋略演变为强调关键要素的处世哲学;官渡之战的“曹操用人——唯才是举”,将政治智慧转化为人才管理箴言。这种转化机制通过事件核心要素的提炼,使历史经验获得普适性解读空间。

在权谋策略层面,“刘备摔阿斗——收买人心”揭示情感政治的本质,“周瑜打黄盖——两相情愿”展现利益博弈的默契。这些歇后语突破历史场景限制,成为洞察人性复杂性的微型寓言,如“蒋干盗书——聪明反被聪明误”,至今仍是警示过度自信的鲜活教材。

三、语言艺术的创新呈现

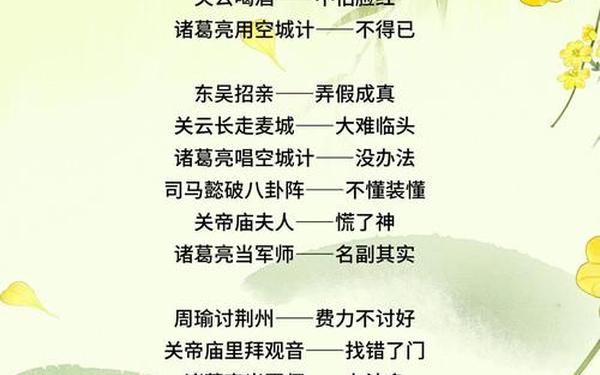

三国歇后语创造性地运用多种修辞手法构建语义张力。谐音双关如“张飞妈妈姓吴——无事生非”,利用“吴氏”与“无事”的语音关联,将血缘关系转化为事理逻辑;隐喻象征如“关公喝酒——不怕脸红”,借生理特征暗示坦荡人格;矛盾修辞如“诸葛亮唱空城计——没办法”,在绝境与智慧间建立悖论关联。

这些语言创新形成独特的审美范式。对比结构“三个臭皮匠——顶个诸葛亮”,通过数量与质量的戏剧性反差,完成集体智慧的礼赞;通感手法“貂蝉唱歌——有声有色”,将听觉体验转化为视觉意象,构建多维审美空间。

四、文化记忆的传承机制

| 歇后语 | 出处 | 文化内涵 |

|---|---|---|

| 草船借箭——坐享其成 | 赤壁之战 | 资源整合智慧 |

| 关公走麦城——骄兵必败 | 荆州失守 | 性格决定命运 |

| 刘备借荆州——有借无还 | 战略博弈 | 政治诚信悖论 |

| 司马昭之心——路人皆知 | 权力更迭 | 野心显性化规律 |

这些歇后语通过代际传播,将历史记忆编码为文化密码。如“空城计”从军事策略转化为风险管理的隐喻,其传播过程伴随着认知模式的适应性调整。当代网络文化中,“诸葛亮骂死王朗”衍生出“键盘侠”新解,显示传统文化符号在现代语境中的再生能力。

三国歇后语作为文化活化石,既保存着历史记忆的基因序列,又承载着语言创新的进化密码。其价值不仅在于文学修辞的精致,更在于为当代社会提供了解读人性、处理矛盾的思维工具。未来研究可向两个维度拓展:一是考察歇后语在方言区的变异形态,如吴语区“张飞绣花”与粤语区“关公舞刀”的表述差异;二是探索数字时代歇后语的传播机制,如短视频平台如何通过视觉化叙事重构经典语汇。这些动态研究将有助于激活传统文化资源的当代生命力。