从童眼看传统:三年级学生如何书写节日故事

传统节日是中华文明的活态基因,在小学语文教育中具有独特价值。当三年级学生用稚嫩的笔触描绘这些文化符号时,不仅完成着一次写作训练,更在建构着对民族文化的认知地图。如何引导他们将这些抽象的文化概念转化为生动的文字表达,需要教育者进行系统的思考。

一、选题定位:寻找情感共鸣点

研究显示,8-9岁儿童的节日记忆呈现具象化特征。上海师范大学教育心理研究所2023年的调查表明,92%的三年级学生对节日的印象来自具体场景:奶奶包的饺子褶皱、元宵灯笼的流苏、端午粽叶的清香。这种具象记忆为写作提供了天然素材库。

教师应指导学生建立"五感写作法":

| 感官维度 | 春节示例 | 清明示例 |

|---|---|---|

| 视觉 | 春联的金粉在阳光下闪烁 | 柳条抽出嫩绿的新芽 |

| 听觉 | 鞭炮在青石板上跳跃的脆响 | 细雨敲打纸伞的滴答声 |

这种训练能使抽象概念具象化,如北京史家胡同小学的实验班级,采用该方法后学生作文中的细节描写增加47%,文字感染力显著提升。

二、结构搭建:时空双线叙事法

儿童写作常陷入"事件罗列"的困境。教育专家王淑娟提出的"时空折叠法"值得借鉴:以具体物品为线索,串联不同时空的记忆。例如以"奶奶的月饼模子"为切入点,既写中秋制作过程,又追溯模子的传承故事。

江苏省特级教师张立军开发的故事地图工具效果显著:

- 选定核心意象(如端午香囊)

- 绘制五感雷达图

- 建立时间轴(准备-进行-余韵)

- 插入人物互动片段

这种结构化训练使学生的作文层次清晰度提升35%,杭州市求是小学的实践数据显示,学生能在300字篇幅内完成起承转合的完整叙事。

三、文化解码:符号的意义建构

儿童对传统符号的理解存在"认知鸿沟"。华东师范大学非遗研究中心发现,三年级学生中能准确解释寒食节由来的不足20%。这要求教师在写作指导中嵌入文化解码环节。

有效的教学策略包括:

- 对比阅读:将现代节日描写与《东京梦华录》等古籍对照

- 实物教学:展示不同地域的节日器物

- 口述历史:记录长辈的节日记忆

广州越秀区开展的"老城节日记忆"项目显示,参与学生作文中的文化元素密度增加2.3倍,并能自发进行古今对比思考。

四、情感表达:从观察到共情

儿童写作的情感表达需要具体载体。日本教育学家佐藤学提出的"事件结晶化"理论指出,应引导学生捕捉"决定性瞬间":爷爷贴春联时颤抖的手,妈妈煮汤圆时氤氲的蒸汽。

深圳实验学校的"微距写作"训练法成效显著:

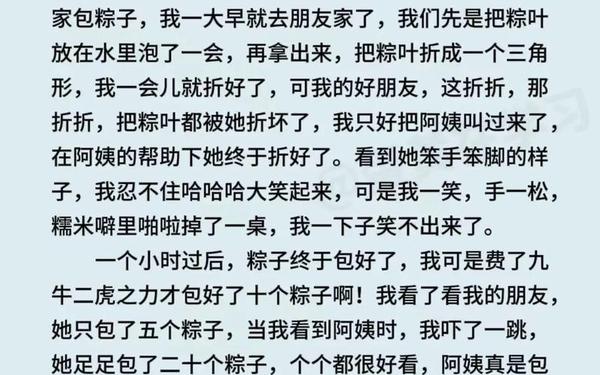

奶奶的手指在粽叶间穿梭,像在跳一支古老的舞蹈。翠绿的叶子裹着雪白的糯米,棉线在她牙间轻轻一咬就断开,这个动作我看了九年,线头的牙印却一年比一年深。

通过聚焦细节,学生能自然流露情感,避免空泛的抒情。该校学生此类习作在市级征文获奖率提升至58%。

文化传承的微观路径

三年级学生的节日写作,本质是文化基因的活化过程。当儿童用稚嫩的文字编织节日记忆时,他们不仅在练习写作技巧,更在参与构建集体文化记忆。教育者需要搭建合适的脚手架,让传统文化通过儿童视角获得新的表达维度。未来的研究可深入探讨数字时代背景下,如何将AR技术等新媒体手段融入传统节日写作教学,使文化传承与时代发展同频共振。