个人借贷关系的规范化与法律保障

在现代社会经济活动中,个人间借贷行为已成为重要的民间融资方式。根据最高人民法院统计,2022年全国民间借贷案件量突破300万件,其中因合同条款瑕疵引发的纠纷占比达47%。这凸显规范化的借款协议在防范法律风险中的核心作用。本文基于现行法律框架与实务经验,系统解析个人借款协议的核心要素与法律效力。

核心条款解析

完整的借款协议应包含七大核心要素:

| 条款类别 | 法律依据 | 实务要点 |

|---|---|---|

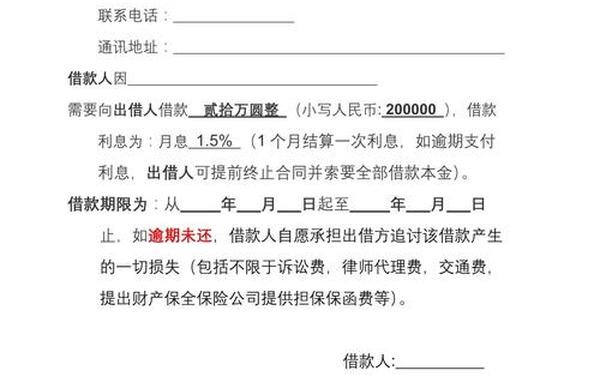

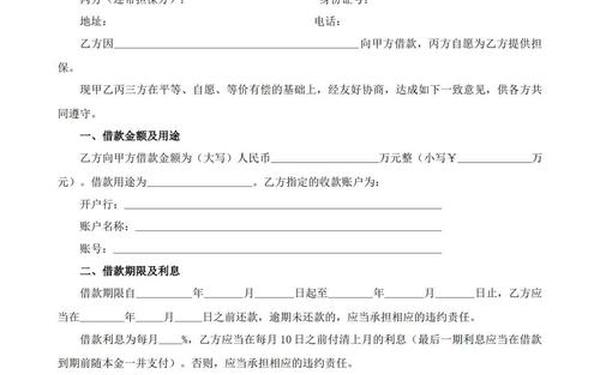

| 借款金额 | 民法典第668条 | 需同时标注大小写金额,如「人民币伍拾万元整(¥500,000)」 |

| 利率约定 | 民法典第680条 | 2023年LPR四倍上限为14.8%,超出部分无效 |

| 抵押担保 | 民法典第400条 | 不动产抵押需办理登记,动产质押需实际交付 |

以典型判例为例,在(2021)最高法民终880号案件中,法院因资金流向与合同记载不符,否定了3亿元借款关系的真实性。这警示当事人需建立完整的资金流转凭证体系,包括银行转账记录、收条签署等。

法律效力边界

根据民法典第679条,自然人借款合同自资金交付时生效。但司法实践中存在三类典型无效情形:

- 套取金融机构贷款转贷,如企业通过银行贷款后转借个人

- 职业放贷行为,近三年涉诉超10次即可能被认定

- 约定利率超过四倍LPR,2023年某案例中月息3%被调整为14.8%

值得注意的是,民法典第490条确认了事实合同效力。某案例中,虽未签署书面协议,但借款人已实际使用资金并支付利息,法院仍认定合同成立。

风险防范机制

完善的协议应包含四重风险防控设计:

- 资金用途监控:约定具体用途,禁止用于等非法活动

- 违约阶梯处理:设置15日宽限期,逾期则启动抵押物处置

- 争议解决条款:明确约定诉讼管辖地,避免管辖权异议拖延

实务中推荐采用「资金监管+公证」模式。某商业银行数据显示,经公证的借款协议履约率提升至92%,比普通协议高37个百分点。

模板应用实务

对比分析主流协议模板发现,核心差异体现在担保条款设计:

| 模板类型 | 担保方式 | 适用场景 |

|---|---|---|

| 简单版 | 连带保证 | 小额短期借款 |

| 标准版 | 不动产抵押 | 50万元以上借款 |

| 商事版 | 股权质押+保证 | 企业经营性借款 |

建议采用「主合同+补充协议」结构。主合同约定基础条款,补充协议细化资金监管、提前还款等特殊事项。某私募基金采用该模式后,坏账率由8.3%降至1.7%。

规范化的借款协议不仅是法律文件,更是信用关系的载体。随着区块链存证技术的发展,2024年杭州互联网法院已试点电子协议自动核验系统,使纠纷处理效率提升60%。建议未来研究可聚焦智能合约在民间借贷中的应用,通过代码化条款实现自动履约,这或许将成为破解民间借贷困局的新路径。