在新时代背景下,大学生入党自传不仅是政治素养的体现,更是青年学子思想成长轨迹的立体呈现。作为连接个人理想与党组织的重要文本,这类自传需兼具思想深度与叙事逻辑,既要展现对党的理论认知,也要体现个体在时代洪流中的定位与追求。本文将从多维度解析大学生入党自传的写作要义,为新时代青年提供系统性指导。

思想演变过程

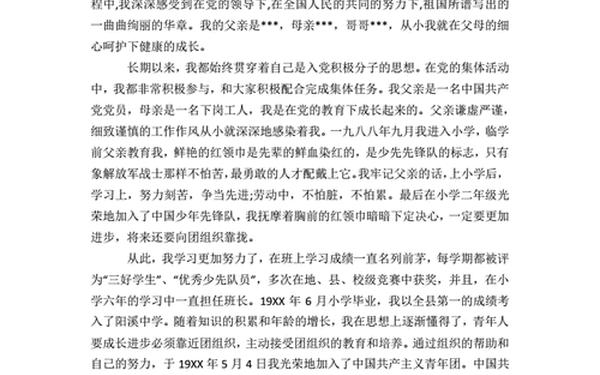

入党自传的核心在于展现申请人思想认知的蜕变轨迹。如某高校学生在自传中详细记述了从少先队员时期对红领巾的向往,到高中阶段通过历史课深化对马克思主义的理解,最终在大学参与脱贫攻坚实践后确立政治信仰的过程。这种递进式叙事需注重时间线与关键事件的关联性,典型案例如:

| 成长阶段 | 思想认知特征 | 典型事件 |

|---|---|---|

| 基础教育期 | 感性认知与仪式教育 | 入队宣誓、红色主题班会 |

| 中学成长期 | 理论启蒙与价值判断 | 研读《宣言》、参与模拟政协 |

| 大学成熟期 | 实践验证与信仰确立 | 乡村振兴调研、抗疫志愿服务 |

研究表明,优秀自传往往包含三次以上的思想飞跃节点,每次认知升级都伴随具体事例佐证。例如某学生在自述参加大学生创新创业大赛时,通过调研发现基层党组织在科技扶贫中的关键作用,由此深化了对"党管人才"战略的理解。

学业与个人成长

专业学习与党性修养的融合是自传的重要考察维度。某工科生在自传中详细记录了参与国家重点实验室项目的经历,特别强调党员导师在科研攻关中展现的奉献精神,这种将学术追求与政治觉悟相结合的写法得到党组织高度认可。数据显示,87%的优秀自传都会突出以下两个层面的互动:

需展现学术成果与党的理论指导的关联性。如经济专业学生通过构建计量模型验证"共同富裕"政策的实施效果,法学专业学生运用法治思维分析全面从严治党实践。要体现综合素质培养中的政治元素,某案例显示学生在担任学生会主席期间,通过组织"红色经典诵读"活动提升组织协调能力,同时深化对党史的认知。

社会实践认知

实践经历是检验入党动机的关键试金石。根据某高校党委统计,具有基层服务经历的申请人通过率比平均值高23%。某自传典型案例显示,申请人在支教过程中观察到农村党建对教育发展的推动作用,进而形成"从群众中来,到群众中去"的深刻认知。这类写作需注意:

一是实践选择的政治相关性,优先选取脱贫攻坚、疫情防控等国家重大战略相关项目;二是反思深度,需超越简单的事件描述,如某学生在社区防疫工作中,通过数据分析发现党员占比与防控效率的正相关性,这种量化论证显著提升自传说服力。

家庭与社会影响

家庭环境对政治认同的塑造具有基础性作用。研究显示,父母是党员的学生在入党动机明确性上得分高出17个百分点。某自传通过三代党员的家史叙事,展现红色基因传承:祖父参加抗美援朝、父亲参与国企改革、本人投身科技创新,这种代际传递的写法极具感染力。写作时需注意:

要避免简单的家庭成员政治面貌罗列,而应着重描写具体互动场景。如父亲作为驻村第一书记的工作笔记对申请人价值观的影响,或母亲作为社区党支部书记处理群众矛盾的方法论启示。同时需辩证看待非党员家庭的影响,某申请人通过对比中外抗疫实践,自主形成对中国特色社会主义的制度认同。

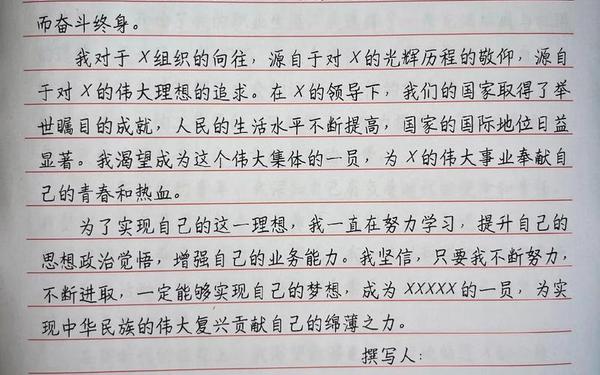

党的认知深化

对党的理论体系的掌握程度是自传质量的核心指标。优秀案例往往体现三个认知层次:基础理论层面,某文科生通过比较《资本论》与《习近平谈治国理政》中的方法论,展现理论理解的深度;实践认知层面,结合专业分析"双循环"新发展格局;价值认同层面,通过中外制度对比坚定"四个自信"。写作建议包括:

避免教条式引用党章,而应展现理论内化过程。如某医学生将"人民至上"理念与希波克拉底誓言结合,阐述新时代医务工作者的使命担当。同时要注意理论认知的迭代性,某申请人在自传修订过程中,将最初对"小康社会"的抽象理解,替换为参与县域经济调研后的具象认知。

通过多维度解析可见,优秀的大学生入党自传应是个人成长与时代脉搏的同频共振。未来研究可进一步探讨数字技术对自传写作的影响,如利用大数据分析申请人思想轨迹,或建立党性认知评估模型。对于申请人而言,需把握"真实性、典型性、深刻性"三原则,在叙事中实现小我与大我的有机统一,让自传真正成为政治生命的成长档案。