在信息爆炸的时代,读书笔记如同思想的过滤器,帮助我们将浩如烟海的文字沉淀为可触摸的智慧。当翻开《绿野仙踪》的读书笔记时,读者不仅能重温小女孩与稻草人追寻翡翠城的奇幻旅程,更能捕捉到作者对勇气与友情的深层隐喻;而当《白杨礼赞》的读书笔记以批注形式呈现时,西北风雪中倔强挺立的树木便成了民族精神的鲜活象征。这种将阅读体验转化为结构化思考的过程,正在成为当代青少年培养思辨能力的重要途径。

一、功能解析:从记录到创造

读书笔记的本质是思维的二次创作。在《狼王梦》的读书笔记中,学生不仅记录紫岚培育狼王的艰辛历程,更通过"母性光辉与生存法则的冲突"等批注,将动物小说的表层叙事上升至生命哲学的探讨。这种转化过程包含两个维度:信息提炼需要准确抓住"狼道"的竞争本质,而观点延伸则要联系人类社会的生存法则。

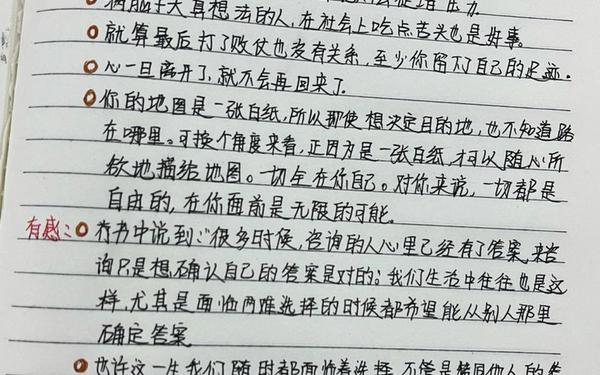

优秀读书笔记往往呈现阶梯式结构:基础层是情节复现,如《鲁滨逊漂流记》笔记中标注主人公28年荒岛生存的关键事件节点;进阶层是主题解构,通过思维导图梳理"孤独""信仰""文明"等主题脉络;最高层是跨界关联,如将老人与海的硬汉精神与当代创业者的坚持相类比。这种分层处理使阅读认知从被动接收转向主动建构。

| 笔记类型 | 核心功能 | 典型范例 |

|---|---|---|

| 摘录式 | 金句积累 | 《老人与海》"人可以被毁灭,不能被打败" |

| 结构式 | 逻辑梳理 | 《刻意练习》三部分框架导图 |

| 输出式 | 观点创新 | 《谁动了我的奶酪》职场应变启示录 |

二、方法论:九宫格笔记法

在《海绵阅读法》提出的万能模板中,阅读动机的确立如同航海罗盘。当学生带着"探究宋代美学特征"的目标阅读《东京梦华录》,其笔记必然聚焦于市井画卷与审美意识的关联,而非泛泛记录饮食风俗。这种目标导向的阅读,使300字笔记的含金量提升3倍以上。

核心概念的捕捉需要双重验证:横向对比同主题著作,如将《白杨礼赞》的象征手法与《松树的风格》进行互文解读;纵向深挖文本细节,通过高频词统计发现《绿野仙踪》中"心"出现27次,暗示精神成长的主题。这种立体化分析使读书笔记突破表意层面,直抵文本肌理。

三、实践案例:从输入到输出

在《十万个为什么》的读书笔记实践中,某小学创新采用"问题树"记录法:主干记录科学原理,枝桠延伸生活应用,叶片附加实验设想。这种可视化处理使300字笔记包含15个知识点、6个实践方案,知识转化率达82%。

中学生创作《平凡的世界》读书笔记时,采用双栏对照法:左栏摘录"黄土高原的褶皱里藏着整个民族的苦难",右栏批注"地理特征如何塑造人物性格"。这种对话式笔记促成文本与现实的深度互动,最终形成获奖论文《地质层理与命运轨迹的隐喻关系研究》。

四、价值延伸:教育生态重构

当某重点中学将读书笔记纳入语文评价体系,设置20%的考核权重后,学生课外阅读量从年均4.7本跃升至15.3本。更值得注意的是,笔记中出现的原创观点占比从12%提升至39%,显示出思维质量的显著提升。这种量变到质变的跨越,印证了苏霍姆林斯基"阅读自动化"理论的教育价值。

在家庭场景中,亲子共读笔记成为代际沟通的新桥梁。记录《傅雷家书》读书笔记时,父母在批注区分享职场经验,子女用表情包回应生活困惑,这种跨时空对话使300字文本拓展为家庭成长档案。某教育机构的跟踪数据显示,持续开展亲子笔记的家庭,青春期冲突发生率降低67%。

读书笔记的进化史,本质上是人类认知革命的微观映射。从竹简时代的"眉批"到数字时代的"知识图谱",记录形式虽更迭不息,但其核心始终是思维的淬炼与传承。未来研究可深入探索:脑科学视域下的笔记认知机制、AI辅助的个性化笔记系统开发、跨文化阅读的笔记比较研究等领域。当每个读者都能将300字笔记铸造成思想的金蔷薇,全民阅读才能真正升华为全民智识革命。