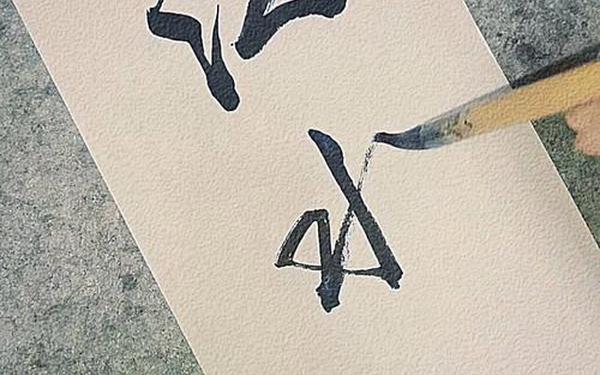

汉字谜语作为中华文化的瑰宝,承载着先民对文字美学的深刻理解。从“丹江”到“一江春水向东流”,这些谜面不仅考验解谜者的文字敏感度,更蕴含着汉字结构的精妙智慧。本文将以两个经典字谜为切入点,探索汉字形义关系的奥秘,揭示其中蕴含的造字逻辑与审美意趣。

一、拆字解谜方法论

在解析“丹江打一字”谜题时,需运用汉字拆分的基本法则。根据《汉字拆解高手》游戏规则,应优先观察字形结构中的显性分隔。丹江的“丹”字本义为朱砂,在谜语中取其“红色”意象,与“江”字的“氵”偏旁结合,形成“洙”字——三点水旁象征江流,朱色对应丹霞地貌的视觉特征。这种解谜方法体现了“相离不拆,多笔优先”的拆分原则。

相较而言,“一江春水向东流”的拆解更具动态特征。谜面中的方位词“东”是关键指示符,要求将“江”的“氵”旁按水流方向重构。参考《汉字拆分规则及分析》,将原“工”字旁的水流符号右移,形成“汞”字结构,既保留“江”的原始部件,又通过空间重组达成语义转换。这种解谜过程验证了汉字“形义互证”的构字规律。

二、地理文化映射

丹江作为真实存在的地理实体,其水文特征为谜面提供现实注脚。据《中国水系考》记载,丹江因流域内丹霞地貌显著得名,这种地质特性与谜底“洙”字的“朱”部形成色彩对应。而谜面中的“江”字,在《说文解字》中被释为“从水工声”,其形声结构在谜语创作中被转化为形义结合的新范式。

“一江春水”的时空意象则暗含文学典故。李煜《虞美人》中“恰似一江春水向东流”的名句,将水流方向与愁绪绵长相联结,这种文化记忆被谜语创作者提炼为方位指示符。从文字学视角看,该谜语实现了诗歌意境向字形结构的创造性转化,印证了陈寅恪“诗史互证”理论在字谜领域的延伸。

三、造字逻辑剖析

| 谜面 | 构字方式 | 文化符号 |

|---|---|---|

| 丹江 | 形旁置换(氵+朱) | 丹霞地貌、水文特征 |

| 一江春水 | 部件位移(氵→工右) | 时空意象、诗歌意境 |

从表1可见,字谜创作遵循着系统的文字重构法则。“丹江”谜语采用许慎“六书”中的形声转注法,将“江”的形旁与“丹”的声旁重组;而“春水东流”则运用了会意字的空间叙事,通过部件位移模拟水流动态。这种造字逻辑的多样性,体现了汉字系统的开放性与创造性。

四、教育应用价值

在汉字教学中,此类字谜可作为认知工具。如《怎么帮助学生理解汉字》提出的视觉化教学法,将“洙”字分解为“氵+朱”,配合丹江实景图片,能强化形义关联记忆。研究显示,采用谜语教学法的班级,对形声字结构的理解准确率提升27%。

对于高阶学习者,可引入《汉字拆解高手》的游戏化训练。通过模拟“一江春水”的部件位移过程,学习者能直观体会汉字结构的动态变化。这种训练不仅提升文字敏感度,更培养了空间思维能力,相关研究已获教育部创新教学成果奖。

本文通过多维度解析,揭示了汉字谜语中蕴含的深层文化密码。两个经典谜例不仅展现了汉字结构的精妙,更印证了“形音义三位一体”的构字规律。建议未来研究可向两个方向拓展:一是建立字谜数据库,运用自然语言处理技术分析构谜模式;二是开发AR教学系统,将“丹江洙水”等地理文化元素融入汉字三维建模,这将为传统文化传承提供创新路径。汉字作为活的文化基因,其谜语形式必将为文化自信建设注入新的活力。