| 诗句 | 白话译文 | 核心意象 |

|---|---|---|

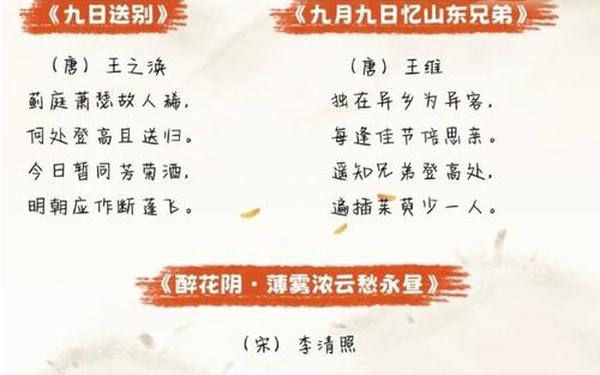

| 独在异乡为异客 | 独自漂泊于异乡成为陌生来客 | 双重空间身份的割裂 |

| 每逢佳节倍思亲 | 节日催化思念的几何级增长 | 时间维度下的情感发酵 |

| 遥知兄弟登高处 | 跨越地理阻隔的心灵图景 | 虚实交织的镜像叙事 |

| 遍插茱萸少一人 | 群体仪式中的个体缺席 | 民俗符号的裂变效应 |

九月九日重阳节古诗—九月九日的意思全文译文

一、时空坐标中的游子吟唱

在唐代长安的繁华市井中,十七岁的王维以“异乡为异客”的叠词结构,构建起双重他者化的生存困境。这里的“异”不仅是地理空间的位移,更是文化身份的悬置——蒲州与长安虽同属帝国疆域,但方言、习俗的差异使少年游子成为文化夹缝中的存在。据《旧唐书》记载,当时科举士子“岁输绢帛以充行装”,物质匮乏与精神孤寂的双重压力,使佳节成为情感决堤的临界点。

诗歌的第二维度在时间轴上展开,“每逢”二字揭示出周期性的思念规律。这种情感并非线性累积,而是以重阳为触发点形成脉冲式喷发。宋代刘辰翁评此句“忠厚蔼然”,实则道出了中国农耕文明中节日作为集体记忆载体的特殊功能。当个体生命节律与传统民俗时序共振时,私人化的思念升华为文化共同体的情感公约数。

二、镜像叙事中的情感对流

诗人运用“遥知”创造叙事视角的量子纠缠,从长安到蒲州的直线距离被折叠为心理空间的零距接触。这种书写策略与杜甫“今夜鄜州月”的时空错位手法异曲同工,但王维更精妙处在于将主体隐身为观察客体。明代李攀龙谓之“在兄弟处想来”,实则是通过他者视角完成自我观照,使单向度的思念转化为双向的情感确认。

“遍插茱萸”的民俗场景被解构为象征符号,茱萸的药用价值(辟邪)与美学价值(芳香)在诗中发生意义偏移。据《风土记》载,重阳佩茱萸可“解初寒疟气”,但王维将其转化为情感缺位的丈量工具。每株茱萸都成为思念的计数单位,“少一人”的空白既是物理空间的缺席,更是心理版图的永恒在场。

三、文学星图中的不朽光芒

该诗的接受史构成独特的阐释光谱:宋元文人注重其“倩女离魂法”的叙事技巧,明清评家推崇“朴素自然”的美学特质,近现代学者则挖掘其中的文化人类学价值。这种多向度的解读印证了宇文所安“文本细读”理论,说明伟大作品的阐释空间会随时代精神不断延展。当毛泽东写下“战地黄花分外香”时,实际上在和王维进行跨时空的文学对话。

比较视域下的重阳诗群更凸显其独特性。杜甫《九日》的沉郁顿挫、李清照“人比黄花瘦”的婉约凄美,与王维的含蓄节制形成鲜明对比。这种差异不仅源于个人经历,更折射出盛唐向晚唐转型期的文化气质变迁。王维诗中“盛世孤独”的况味,恰是开元年间士人精神世界的微妙折光。

四、文化基因的现代转译

当我们重读“少一人”的千古慨叹,发现其暗合现代社会的原子化生存困境。都市移民的乡愁、数字原住民的虚拟认同、全球化语境下的文化疏离,都在与这首诗产生超时空共鸣。社会学家项飙提出的“附近的消失”理论,恰可为“异乡为异客”作当代注脚——当物理距离被科技消弭,心理距离却空前扩大。

在文化再生产层面,这首诗已演变为民族情感的原型符号。从余光中《乡愁》的邮票意象到贾樟柯电影中的汾阳叙事,王维开创的“佳节—思念”模式不断被重新编码。近年兴起的“新中式”美学风潮中,茱萸纹样作为设计元素的重返,证明传统文化符号在当代仍具有强大的生命力。

永恒的重阳对话

当我们在元宇宙中佩戴VR设备“遍插茱萸”时,王维诗歌中的人性温度依然灼热。这首诗犹如文化基因的双螺旋结构,将个体记忆与集体无意识完美缠绕。未来的重阳文化研究,或可沿着“数字乡愁的建构机制”“民俗符号的跨界转译”等方向深入,让古老诗篇在技术时代焕发新声。正如伽达默尔所言,真正的经典永远在诠释中生长,而《九月九日忆山东兄弟》正以其开放性的文本结构,持续召唤着新的解读可能。