poetry-table {border-collapse: collapse; width: 100%; margin: 20px auto;}

poetry-table td, .poetry-table th {border: 1px solid ddd; padding: 12px; text-align: center;}

poetry-table th {background-color: f5f5f5;}

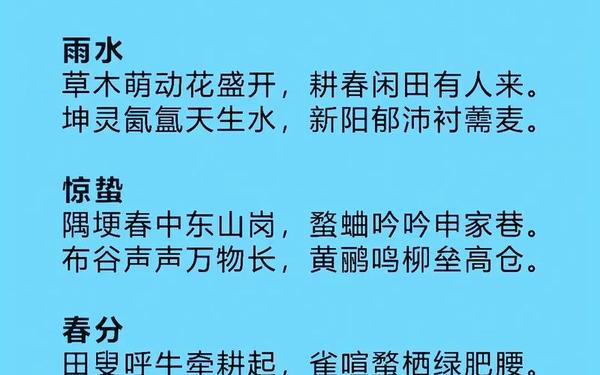

中国传统文化中,二十四节气与古典诗词的融合,构建了天人合一的诗意宇宙。从杜甫笔下“好雨知时节”的雨水,到杜牧“路上行人欲断魂”的清明,古人在农耕文明与文学美学的交织中,为每个节气赋予了独特的生命韵律。这些诗作不仅是自然节律的记录,更是中华文明对时间哲学的深刻诠释。

一、节气与诗歌的共生传统

农耕文明的智慧结晶——二十四节气,自商周时期萌芽,至汉代正式纳入历法体系,始终指导着古代社会的生产生活。诗人作为自然观察的先锋,将节气物候转化为艺术意象:陆游在《木兰花·立春日作》中捕捉“春盘春酒年年好”的迎新喜悦,白居易以《村夜》中“月明荞麦花如雪”定格霜降时分的静谧。这种诗性表达,本质上是对《礼记·月令》中“天人感应”思想的文学演绎。

元稹的《咏廿四气诗》开创了系统书写节气的先河,而苏轼“春江水暖鸭先知”的敏锐感知,则体现了诗人对物候变化的精准把握。正如《二十四节气就是这么有趣》所述,节气诗承载着古代文人对宇宙秩序的敬畏,如王维《积雨辋川庄作》中“漠漠水田飞白鹭”,将小满时节的农事活动升华为山水画卷。

| 节气 | 诗句 | 作者 | 出处 |

|---|---|---|---|

| 清明 | 清明时节雨纷纷 | 杜牧 | 《清明》 |

| 芒种 | 时雨及芒种,四野皆插秧 | 陆游 | 《时雨》 |

| 白露 | 露从今夜白,月是故乡明 | 杜甫 | 《月夜忆舍弟》 |

| 冬至 | 邯郸驿里逢冬至,抱膝灯前影伴身 | 白居易 | 《邯郸冬至夜思家》 |

二、节气诗的艺术特征

在诗歌意象的构建中,节气诗呈现出“以微见著”的审美特质。韩愈用“天街小雨润如酥”的味觉通感描摹雨水节气,刘禹锡则以“数树深红出浅黄”的视觉对比展现秋分时节的色彩张力。这种艺术手法在梅尧臣《田家》中达到极致——“昨夜春雷作,荷锄理南陂”,仅十字便勾勒出惊蛰时节的农耕图景。

不同朝代诗人对同一节气的差异化表达,折射出时代精神的变迁。宋代晁补之《鹧鸪天》中“竹风荷雨来消暑”的小暑,充满文人雅趣;而明代文天祥《山中立夏用坐客韵》的“夏气重渊底”,则暗含家国忧思。这种差异印证了钱钟书所言:“诗分唐宋,实关气运”。

三、节气歌的演变与功能

作为知识传播的载体,节气歌经历了从农谚到蒙学教材的形态演变。最早的《节气歌》以“春雨惊春清谷天”七言句式,将复杂的天文知识转化为朗朗上口的韵文。东北民谣“打春阳气转,雨水沿河边”采用四言结构,更贴近口语传播需求,而《二十四节气七言诗》中的“地球绕着太阳转”,则融入了现代科学解释。

在当代教育领域,节气歌承担着文化启蒙的双重使命。教材中的《二十四节气歌》成为儿童认知自然的启蒙工具,而《一个节气一首诗》等专著,则通过“汉字解节气”“诗词析物候”等板块,构建了传统文化传承的创新范式。

四、现代传承的多元路径

数字化时代为节气文化注入新活力。2022年北京冬奥会开幕式以节气倒计时惊艳世界,杜甫诗句与现代视觉艺术的结合,让“中国式浪漫”引发全球共鸣。故宫博物院推出的《紫禁城的二十四节气》系列绘本,则通过AR技术实现古诗场景的沉浸式体验。

在学术研究层面,跨学科融合成为新趋势。农史学者从《齐民要术》中挖掘节气农谚的科技内涵,而文学研究者通过计量语言学分析,发现唐代节气诗中“雨”“雷”“霜”等意象词频较宋代高出37%,揭示了气候变迁对文学书写的影响。

二十四节气与古诗的互文,构建了中华文明独特的时空认知体系。未来研究可深入探索三个方向:一是建立节气诗词数据库,利用AI分析意象演变规律;二是开发节气文化体验课程,推动“非遗进校园”;三是加强国际传播,如将《节气歌》译为多语种韵律诗。让古老智慧在当代焕发新生,正是对传统文化最好的传承。