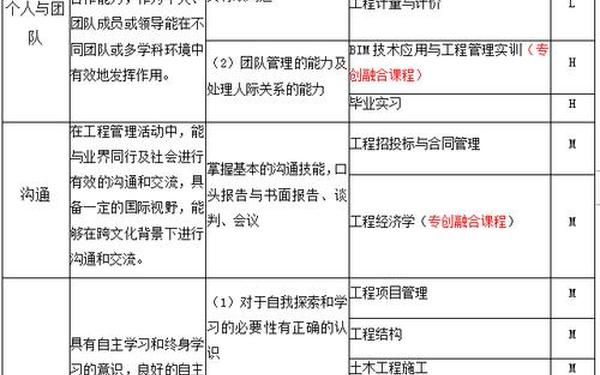

人才培养方案中的二级指标通常是针对一级培养目标的细化分解,用于具体指导课程设计、教学实施和质量评价。不同院校或专业的具体二级指标会有所差异,但根据教育部相关文件及典型院校的实践案例,二级指标的设计通常围绕以下方向展开:

一、TOPCARES模型中的二级指标(示例)

在部分应用TOPCARES能力指标体系的高校中,一级指标包含8项(如技术知识、开放式思维、责任感等),每个一级指标下细分多个二级指标。例如:

1. 技术知识与推理(T)

(网页2提到该模型包含28个二级指标,但未完全列举,需根据一级目标进一步分解)

2. 开放式思维与创新(O)

二、教育部指导文件中的通用二级指标

根据《职业院校专业人才培养方案制订与实施工作的指导意见》,二级指标通常涵盖以下维度:

1. 课程体系

2. 培养规格

3. 教学实施保障

三、国家级课程评审中的二级指标(参考)

以国家级一流课程评审为例,二级指标设计可反映人才培养的细化要求:

1. 课程内容

2. 教学设计

四、典型专业方案的二级指标(以高职护理为例)

某高职护理专业将二级指标具体化为:

1. 职业能力

2. 素质要求

五、二级指标的设计原则

1. 对接行业需求:通过企业调研明确岗位能力要求。

2. 可操作性:指标需具体、可量化,便于课程实施与评价。

3. 动态调整:结合技术发展和政策变化定期修订(如“1+X”证书制度)。

二级指标是人才培养方案落地的关键层级,需结合院校定位、专业特色及行业标准进行定制化设计。实际应用中,建议参考教育部文件框架(如《国标》)、行业认证标准(如工程教育认证)以及成功案例(如TOPCARES模型),形成系统化的指标体系。