当细碎的春雨浸润江南石板路,当嫩绿的柳条轻拂过斑驳墓碑,千年前杜牧笔下「路上行人欲断魂」的意境与现代踏青赏春的欢愉奇妙交织。清明节作为承载着生死哲思的节气,既是对生命循环的礼赞,也是对文化基因的传承——它用扫墓的肃穆与踏青的生机,在中华文明的土壤里种下永恒的生命力。

习俗全景:哀思与生机的交响

在浙江余姚的田野间,孩童们将彩纸折叠的燕子系于柳枝,这源自周代「插柳迎春」的习俗,与《东京梦华录》记载的宋代清明「都城人出郊,士庶阗塞」场景遥相呼应。如网页1中糖糖同学所述,现代人依然会在坟前摆放天地银行纸钱,这种将现实需求投射于彼岸世界的仪式,实则蕴含着「事死如事生」的观。

而北京郊外的水长城下,家庭采摘活动正如火如荼。网页56记录的草莓采摘体验,恰是「清明前后,种瓜点豆」农谚的现代演绎。当孩子们在墓园附近的田野奔跑嬉戏,生死场域的边界被悄然打破,印证着《礼记》「万物洁齐而清明」的天人合一理念。

历史嬗变:从寒食到清明的千年流转

| 时期 | 核心习俗 | 文化内涵 |

|---|---|---|

| 春秋战国 | 禁火冷食 | 纪念介子推的忠贞气节 |

| 唐宋时期 | 扫墓踏青 | 儒释道思想的融合产物 |

| 当代社会 | 多元纪念 | 传统文化与现代文明对话 |

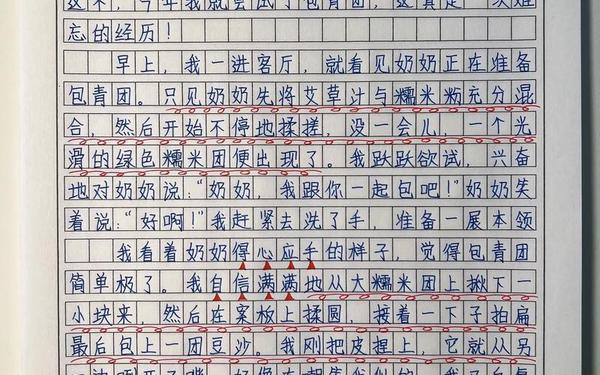

介子推抱树焚身的故事在网页27被重新讲述,这个充满悲剧美学的典故,实则是士人精神的原型投射。而白居易《清明夜》中「独绕回廊行复歇」的意象,则展现出唐人将私人哀思融入公共节庆的智慧。如今网页20收录的初一学生作文,仍在延续这种「慎终追远」的情感表达传统。

文学镜像:诗文中的生死对话

王禹偁「昨日邻家乞新火」的寒士形象,与网页14中学生「明年我们还来看你」的童稚承诺形成跨越时空的呼应。这种文学母题的延续性,在欧阳修「绿柳朱轮走钿车」的汴京盛景与网页56「无人机航拍祭扫」的现代图景对比中愈发清晰。

特别值得注意的是,网页70记录的三年级学生写作过程,展现出现代教育对传统书写的重构——当孩子试图用「拥抱春意盎然」解构悲伤基调时,实际在复刻苏轼「梨花淡白柳深青」的生命豁达。这种文化基因的创造性转化,正是清明节永葆活力的密码。

总结与展望:

从介子推的绵山悲歌到短视频平台的云祭扫,清明节始终在传统与现代的张力中寻找平衡。网页40强调的「信息量裁剪」写作法则,恰可应用于节日文化的传承——既需保留「纸灰飞作白蝴蝶」的诗意符号,也要创造「VR数字纪念馆」的新型载体。未来的文化研究,或可深入探讨节气文化在元宇宙时代的表达范式,让千年清明的文化DNA持续焕发生机。