中国传统节日是中华文明的精神纽带,而古诗则是其文化基因的载体。从《诗经》到唐宋诗词,历代文人以诗为笔,将节日的烟火气与哲思凝练成永恒的文字。这些诗作不仅记录着岁时节令的仪式,更映射出中国人对自然、生命与情感的独特理解。本文以百首经典节日诗词为经纬,探讨其文学意象、情感表达及历史价值,揭示古诗如何成为解码传统节日文化密码的密钥。

一、节日意象的文学呈现

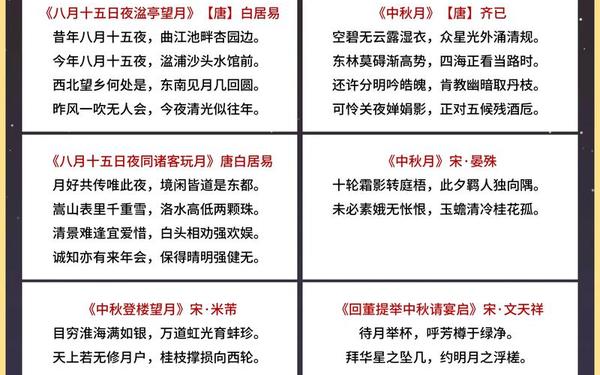

传统节日在古诗中常通过特定物象构建意境。春节的爆竹屠苏(王安石《元日》"爆竹声中一岁除")、清明的细雨杏花(杜牧《清明》"清明时节雨纷纷")、中秋的皓月桂影(张九龄《望月怀远》"海上生明月"),这些意象形成文化符号体系。诗人通过视觉("星桥铁锁开")、听觉("鼓声渐急标将近")、嗅觉("粽叶香飘十里")的多维描写,使读者身临千年节庆现场。

不同节日意象承载着差异化的精神内核。重阳的茱萸菊花象征生命韧性(王维"遍插茱萸少一人"),端午的龙舟艾草传递刚健精神(陆游"榴花忽已繁"),而元宵的花灯明月则隐喻人间情愫(欧阳修"人约黄昏后")。这些意象群构成的文化图谱,正如《荆楚岁时记》所载,将自然时序与人文活动完美融合。

二、情感表达的艺术升华

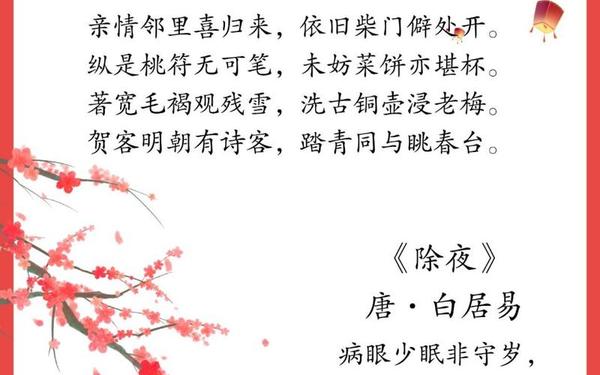

节日诗词的情感张力体现在个体体验与集体记忆的交织。苏轼中秋"把酒问青天"的宇宙之问,高适除夕"故乡今夜思千里"的羁旅愁绪,白居易"曲江池畔杏园边"的今昔对比,皆以个人视角折射时代情绪。这种"小我"与"大我"的共振,使节日诗超越时空限制,成为民族情感共同体。

情感表达呈现多维度特征:既有王建"秋思落谁家"的含蓄,也有辛弃疾"众里寻他千百度"的热烈;既见文天祥"无复屠苏梦"的悲壮,亦存纳兰性德"九逵烟月依旧"的婉约。这种情感光谱的丰富性,印证了刘勰"情以物迁,辞以情发"的创作规律,使节日诗成为中国人情感教育的启蒙教材。

三、历史变迁的诗意见证

从《诗经·七月》的农事记载到明清竹枝词,节日诗忠实记录着习俗流变。汉代"正旦蒙酒"的宫廷礼仪(庾信诗),唐代"三百内人连袖舞"的元宵盛况(张祜诗),宋代"宝马雕车香满路"的市井风情(辛弃疾词),这些诗句构成生动的民俗史卷。特别是王安石《元日》中"总把新桃换旧符",折射出北宋中期的变法气象。

诗作还反映着文化融合轨迹。佛教浴佛节与本土四月八的结合("应自照千峰"),西域葡萄美酒与中原节宴的混融(王翰"醉卧沙场"),都在诗中留下印记。这种文化层累现象,恰如费孝通所言"多元一体格局"的生动注脚。

四、文化传承的现代启示

| 节日 | 代表诗作 | 核心价值 |

|---|---|---|

| 春节 | 《元日》《除夜雪》 | 辞旧迎新 |

| 清明 | 《清明》《寒食》 | 慎终追远 |

| 端午 | 《和端午》《乙卯重五》 | 刚健自强 |

| 中秋 | 《水调歌头》《十五夜望月》 | 团圆和谐 |

| 重阳 | 《九月九日》《行军九日》 | 敬老崇孝 |

当代文化创新可从节日诗中汲取养分。敦煌复原的"燃灯文"与数字技术结合,台北故宫的"古画动漫"实践,证明传统意象的现代转化可能。品牌如青岛VVland的节气营销,正是"东风夜放花千树"的当代演绎。

百首节日诗犹如文化基因库,保存着中华文明的记忆密码。它们不仅是文学遗产,更是理解中国人精神世界的关键符码。未来研究可向两个维度拓展:通过数字人文技术构建节日诗时空图谱;借鉴比较文学方法,探索中外节日诗的互文关系。让古诗在现代语境中完成创造性转化,方能使"旧时月色"照进当代人的精神家园。