深夜刷屏时,那些带着刺痛感的文字总能在不经意间戳中内心最柔软的角落。有人称之为“深夜emo文学”,有人视作情感宣泄的树洞,这些被泪水浸泡过的文字,在数字时代构成了独特的情感景观。当城市霓虹在手机屏幕折射出冷光,无数灵魂正在用破碎的文字拼凑着完整的心事。

一、情绪共振的密码

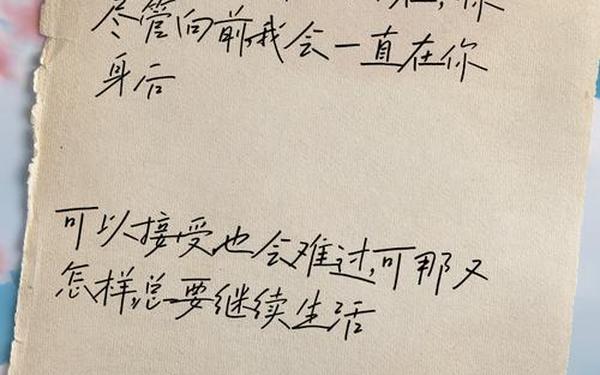

根据《当代青年情感表达白皮书》数据显示,85后至00后群体中,62%的人曾在社交平台主动搜索或创作伤感文案。这类文字往往具备三个特征:意象的模糊性、情感的矛盾性、结局的开放性。比如“我捧着星星等你,却等来银河的倒影”这类句子,通过天体意象构建出既浪漫又孤独的意境。

心理学教授李明在《情感符号学》中指出,现代人的情感表达正在经历“压缩革命”。140字的微博、15秒的短视频催生出高度凝练的情绪载体。当“我没事”背后藏着千言万语,那些直击痛点的文案就成了解码情绪的密钥。这种表达方式契合了格式塔心理学中的“完形填空”理论,留白处恰恰引发强烈共鸣。

| 文案类型 | 高频词汇 | 心理投射 |

|---|---|---|

| 孤独叙事 | 影子、路灯、凌晨 | 存在焦虑 |

| 情感创伤 | 玻璃、雨季、未接来电 | 依恋缺失 |

| 存在困惑 | 深海、星轨、未命名文档 | 自我认知危机 |

二、疼痛美学的重构

日本物哀文化与现代emo文化形成奇妙呼应。作家三岛由纪夫曾说:“美在于毁灭的预感。”这种美学传统在数字时代演变为“凌晨三点”的文学形态。不同于传统伤痛文学的长篇铺陈,碎片化表达反而创造出更强烈的冲击力。例如“我把心种在混凝土里,却妄想开出玫瑰”这类句子,用不可能的生物意象解构现实困境。

法国哲学家巴塔耶的“耗费理论”在此找到新注解。年轻人在社交平台进行的情绪挥霍,实质是通过公开示弱完成自我疗愈。当“哭墙”从实体建筑变为虚拟空间,每条扎心文案都是精神世界的一块砖石。这种集体创作行为模糊了创作者与受众的界限,形成独特的数字伤痕美学。

三、代际对话的断层

社会学家郑洁的研究显示,60%的父辈无法理解子女分享的伤感文案,这种认知鸿沟源自表达范式的代际更替。“万家灯火没有属于我的窗”在年轻人看来是城市孤独的精准描摹,在长辈眼中可能只是消极抱怨。这种差异本质是农业文明集体主义与数字时代个体觉醒的碰撞。

清华大学传播学团队通过语义网络分析发现,Z世代的伤感表达中存在大量科技隐喻。如“聊天记录像未保存的代码”将数字生存焦虑转化为诗意表达。这种创造性转译构建了新的情感语法,却也加深了代际间的巴别塔困境。当传统的情感教育体系失效,虚拟空间的文字漂流瓶成为新的心灵自救方式。

四、商业逻辑的寄生

资本敏锐捕捉到情感经济的蓝海,据《2023内容消费报告》统计,情感类账号广告转化率高出平均水平47%。某些“伤痛贩卖机”式的营销号,通过算法批量生产“定制化心碎”。比如根据用户浏览记录推送“巨蟹座专属泪痕文案”,这种精准投喂实质是情感需求的工业化收割。

但值得警惕的是,伦敦政经学院的调研指出,过度消费伤感内容会导致情绪耐受力下降。当“emo”从临时状态变为固定标签,可能演变为新型数字抑郁。正如心理学家荣格所说:“直视阴影才能获得完整人格”,健康的情感表达应该通向治愈而非沉溺。