护理健康教育制度是医疗机构为提升患者健康素养、促进疾病康复而制定的系统性规范,其核心在于通过科学、规范的教育活动帮助患者及家属掌握疾病管理知识,改善健康行为。以下从制度框架、实施流程、教育内容及保障机制等方面进行详细说明:

一、制度框架与目标

1. 定义与目标

定义:以患者为中心,通过有计划的教育活动传递疾病预防、治疗及康复知识,提升患者自我护理能力。

目标:降低并发症风险、缩短病程、提高患者满意度及生活质量。

2. 制定依据

依据国家卫生健康法规、医院实际情况及患者需求,结合护理经验制定,确保科学性、实用性和可操作性。

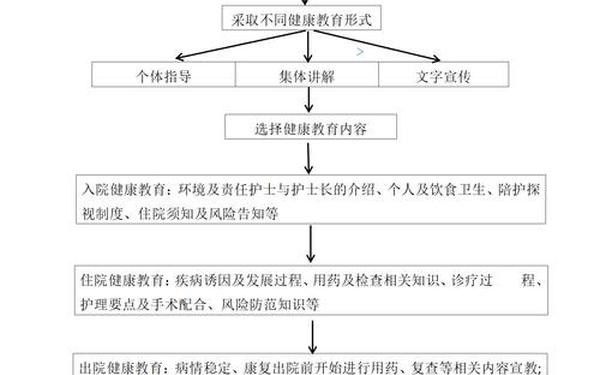

二、实施流程与核心内容

1. 分阶段健康教育

入院阶段

内容:介绍病区环境、探视制度、安全防护(如防跌倒、防烫伤)、责任医护人员等。

重点:消除患者陌生感,增强治疗依从性。

住院阶段

诊疗教育:讲解疾病知识、用药指导(作用与副作用)、检查/手术配合要点(如术前禁食、术后活动)。

心理支持:评估患者心理状态,提供疏导及康复训练指导。

出院阶段

延续护理:指导用药、饮食、复诊安排,发放书面指南,必要时进行电话或家庭随访。

2. 教育对象扩展

患者家属:培训家属护理技能(如导管维护、康复辅助),强化家庭支持。

门诊及社区:通过讲座、视频、公众号等形式普及慢性病管理、妇幼保健等知识。

三、教育形式与方法

1. 个性化教育

根据患者年龄、文化程度、病情制定针对性方案,如老年人侧重简化语言,慢性病患者强化生活方式指导。

2. 多样化手段

口头指导:一对一讲解或集体讲座,结合模型、图片增强理解。

文字材料:宣传手册、健康教育处方、病区黑板报。

多媒体工具:视频、微信公众号、线上平台(如“317护”)推送科普内容。

实践互动:示范有效咳嗽、术后活动等技能,组织座谈会讨论康复经验。

四、组织保障与质量控制

1. 管理架构

委员会设置:成立健康教育委员会,负责计划制定、资源调配及效果评估。

责任分工:护士长统筹,责任护士落实教育计划,专科护士提供技术支持。

2. 质量监控

考核指标:定期评估患者知识掌握率、行为改善情况(如正确服药率)。

反馈改进:通过满意度调查、随访记录分析教育不足,优化宣教内容及形式。

3. 资源支持

培训机制:定期组织护理人员学习最新疾病知识及沟通技巧。

设施保障:配备宣教材料、多媒体设备及标准化教育模板。

五、典型案例与创新实践

1. 慢性病管理

如糖尿病患者通过“饮食-运动-用药”三位一体教育,血糖控制达标率提升30%。

2. 围手术期教育

术前VR模拟演示术后康复动作,减少患者焦虑并缩短住院时间。

3. 延续护理

通过“互联网+护理”平台提供在线咨询,解决居家护理难题。

护理健康教育制度通过结构化的流程设计和多元化的教育手段,将健康知识转化为患者可操作的行为改变。其成功实施依赖于医院管理支持、护理团队的专业性及患者参与的积极性。未来可进一步结合人工智能、大数据等技术实现精准化教育,提升健康干预效率。

引用来源:[[59]][[62]][[66]]