在当代企业管理中,科学合理的薪酬体系不仅是吸引与保留人才的核心竞争力,更是驱动组织战略落地的重要工具。一套完整的薪酬制度需要兼顾内部公平性、市场竞争力、员工激励性以及法律合规性,既要反映岗位价值与个人贡献,也要适应企业不同发展阶段的动态需求。本文将从薪酬结构设计、动态调整机制、绩效关联性等维度,系统解析现代企业薪酬体系的构建逻辑与实践要点。

一、薪酬体系设计原则

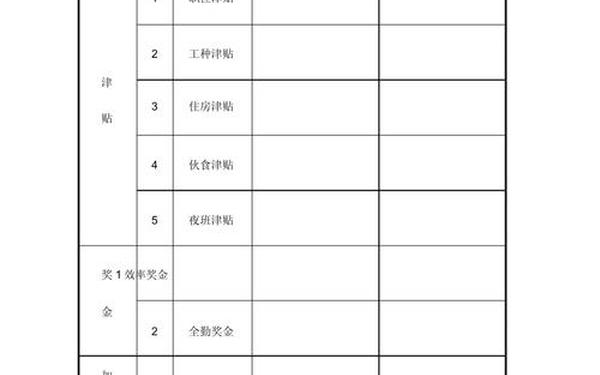

薪酬体系的设计需遵循战略导向与系统性原则。如知乎专栏所述,战略性原则要求薪酬设计与企业战略目标深度绑定,例如科技型企业可能加大对研发岗位的薪酬倾斜,而销售驱动型公司则强化绩效奖金比例。系统性原则体现为薪酬构成要素的协同性,通常包含固定工资、绩效奖金、福利补贴、长期激励四大模块(表1)。

| 模块 | 功能定位 | 典型构成 |

|---|---|---|

| 固定薪酬 | 保障基本生活需求 | 岗位工资+工龄工资+职称津贴 |

| 绩效薪酬 | 激励短期业绩达成 | 销售提成+项目奖金+年终奖 |

| 附加薪酬 | 补偿特殊工作成本 | 交通补贴+通讯津贴+加班费 |

| 福利薪酬 | 增强归属感与稳定性 | 五险一金+补充医疗+股权激励 |

德鲁克曾指出:“薪酬的本质是组织价值观的货币化表达”。薪酬结构需通过岗位价值评估(如要素计分法)实现内部公平,同时结合市场分位值分析(如选取行业75分位)保持外部竞争力。例如某医疗企业在生产岗采用固定薪酬主导模式,而管理岗则设置与经营业绩联动的浮动薪酬。

二、动态调整机制

薪酬体系的活力来源于动态调整机制。根据MBA智库研究,企业应建立“四维联动”调整模型:市场对标调(年度行业薪酬调研)、绩效导向调(考核结果应用)、能力成长调(技能认证晋级)、成本约束调(利润总额控制)。例如某制造企业规定,年度调薪幅度与CPI增幅、净利润增长率加权挂钩,确保薪酬增长不脱离企业经营实际。

在操作层面,宽带薪酬模式可有效解决传统职级体系的僵化问题。将原有15个职级压缩为5个薪酬带,每个带宽覆盖50%-150%的薪酬区间,允许高绩效员工在未晋升职级时获得更高报酬。这种设计既符合Z世代员工对快速回报的期待,也降低了企业因频繁晋升产生的管理成本。

三、绩效关联设计

薪酬与绩效考核的深度绑定是激发组织效能的关键。研究表明,当浮动薪酬占比达到总收入的30%-40%时,对员工行为的引导作用最为显著。某电商企业采用“三阶九档”绩效奖金模型(表2),将员工考核结果划分为A/B/C三档,每档对应三个奖金系数,优秀员工可获得基准奖金200%的激励。

长期激励工具的应用日益普遍。某上市公司对核心技术人员实施“限制性股票+项目跟投”组合方案,服务满4年可解锁50%股票,重大研发项目盈利后还可获得利润分成。这种设计将个人收益与企业长期价值创造深度绑定,有效降低了关键人才流失率。

四、合规性保障

薪酬制度必须构建在法律合规的框架之下。根据劳动合同法第四条,涉及劳动报酬的规章制度需经过职工代表大会讨论,并向劳动者公示。某制造业企业因未将绩效奖金计算规则写入员工手册,在劳动仲裁中被判定支付双倍赔偿,这一案例警示企业需完善薪酬制度的法定程序。

在福利设计方面,新型弹性福利计划逐渐取代传统“一刀切”模式。员工可根据个人需求,在补充商业保险、子女教育金、健身会员等选项中进行组合,年度自主调配额度不超过福利总额的20%。这种个性化方案使福利支出效用提升37%。

五、实施效果评估

薪酬体系的有效性需通过多维指标持续检验。某集团企业建立包含员工留存率(年度核心人才流失率≤8%)、薪酬竞争力指数(关键岗位市场分位值≥65%)、人工成本利润率(人力成本投入产出比年增长5%)在内的评估体系,每半年进行数据对标分析。

数字化工具的应用大幅提升薪酬管理效能。某零售企业引入AI薪酬分析系统,可实时监测不同部门、职级的薪酬离散度,当某岗位内部薪酬差异系数超过0.25时自动预警。该系统使薪酬调整响应速度从45天缩短至7天。

结论与建议

构建科学的薪酬体系需要实现四大平衡:岗位价值与市场价格的平衡、短期激励与长期发展的平衡、个体贡献与团队协作的平衡、管理成本与运营效益的平衡。未来研究可重点关注两方面:一是AI技术驱动下的薪酬动态定价模型,二是新生代员工非物质激励因素的量化评估。企业应建立至少三年期的薪酬战略规划,通过周期性诊断优化,使薪酬体系真正成为战略落地的助推器。