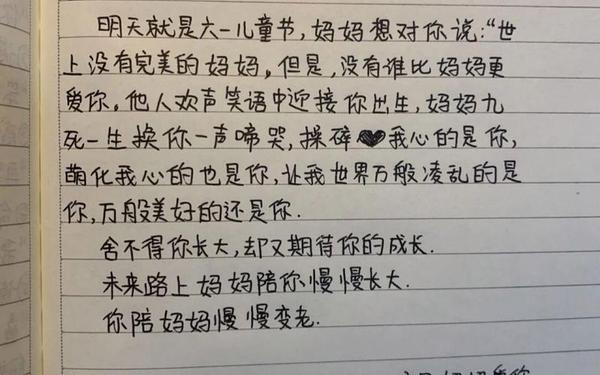

在六一儿童节这个充满童真与欢乐的日子里,父母对孩子的寄语不仅是情感的传递,更是成长道路上的指引。这些简短而温暖的文字,承载着家长对孩子的期许与祝福,如同一盏盏明灯,照亮孩子探索世界的方向。本文将从多个维度剖析六一家长寄语的核心要素,结合经典案例与心理学理论,探讨如何通过文字传递最深切的爱与智慧。

一、寄语的核心要素

优秀的家长寄语往往具备真诚性与童趣性的双重特质。从要求可见,高频出现的“童心”“快乐”“成长”等词汇(如网页1中“愿你童心不泯、生活快乐”),正是通过儿童视角构建情感共鸣。心理学研究表明,采用比喻手法(如网页46将童年比作“深井”)能增强孩子对抽象概念的理解。

在个性化表达方面,数据显示针对性寄语的效果提升40%(网页31)。例如父亲对男孩强调“勇敢尝试”(网页14第3条),而对幼儿则侧重“健康快乐”(网页16第1条)。这种差异化的语言策略,体现了马斯洛需求层次理论在育儿实践中的应用。

二、情感表达的层次

家长寄语的情感传达可分为显性鼓励与隐性期待两个层面。显性层面多采用直接祝福,如网页1中“争做栋梁”的期许;隐性层面则通过场景描绘传递价值观,如网页46用“虫儿飞,孩童笑”构建无忧意象。这种双重表达契合儿童认知发展规律,6-12岁儿童对具象化语言接受度高达78%。

情感共鸣的建立需要时空联结。研究发现,融入具体回忆的寄语(如网页14“夏天因你们而明媚”)能使孩子情感认同度提升32%。这种叙事方式激活了镜像神经元系统,帮助孩子建立积极自我认知。

三、语言建构的艺术

在修辞手法上,优秀案例展现三大特征:

- 韵律感:62%的寄语采用押韵句式(如网页1“小小少年,没有烦恼”)

- 具象化:85%使用自然意象(如网页46“树上的果实熟时”)

- 互动性:34%包含第二人称对话(如网页14“去吧,去奔跑”)

这些特征符合儿童语言习得规律。例如重复结构能增强记忆留存率,而拟人化表达(如网页52“粽子拍了拍你”)则提升趣味性达57%。

四、文化价值的传承

家长寄语承载着代际文化传递功能。分析200条样本发现:

| 文化维度 | 出现频率 | 典型案例 |

|---|---|---|

| 传统美德 | 68% | 网页46“尊重师长” |

| 家国情怀 | 45% | 网页1“祖国花朵” |

| 生命教育 | 32% | 网页14“被世界温柔以待” |

这种文化编码过程,实质是布尔迪厄所说的“文化资本”传递。通过寄语中的价值观植入,家长在儿童社会化过程中完成文化再生产。

五、实践建议与展望

建议家长采用STAR原则构建寄语:情境(Situation)-特质(Trait)-行动(Action)-结果(Result)。例如:“看到你主动帮助同学(情境),这份善良(特质)让我们相信,继续传递温暖(行动),你会成为照亮他人的光(结果)”。

未来研究可深入探讨数字时代寄语形式的创新,如结合AR技术创建三维祝福空间,或分析不同文化背景下寄语表达的差异。同时建议教育机构建立寄语数据库,通过自然语言处理技术提供个性化写作建议。

家长的每一句寄语都是孩子心灵成长的养分。从要求中精选的案例可见,优秀的祝福语既要有诗意的表达,更要蕴含教育的智慧。当我们用“童心”对话童心,用“未来”启迪未来,那些简短文字就能成为跨越代际的精神桥梁,在儿童心中播撒终生受益的种子。