作为中国古典文学四大名著之一,《水浒传》不仅以波澜壮阔的英雄史诗著称,更通过鲜活的人物形象和生动的民间语言塑造了丰富的文化符号。其中,“燕青射箭——箭无虚发”这一歇后语,既是对梁山好汉浪子燕青精湛箭术的凝练概括,也承载着民间对智慧与技艺的深刻认知。这一语言现象的背后,既有小说情节的支撑,又折射出古代社会对“技近乎道”的崇尚。

一、歇后语的文本渊源

在《水浒传》第六十二回“放冷箭燕青救主”的情节中,燕青以神准箭法解救了身陷囹圄的卢俊义。小说通过“只见燕青在桥下张弓搭箭,一箭射倒两个公人”的描写,奠定了其“箭无虚发”的技艺形象。值得注意的是,原著中燕青的武器以川为主,这与传统弓箭的“百步穿杨”不同,强调近距离精准击杀的特点,形成了独特的武学符号。

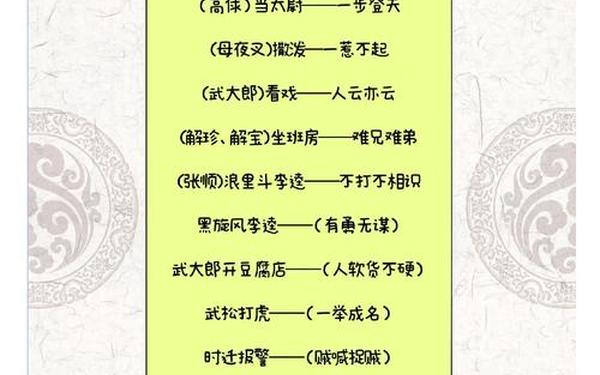

民间歇后语的生成往往遵循“具象化提炼”原则。如“武松打虎——艺高胆大”突出勇猛,“林冲上山——”强调社会矛盾,而“燕青射箭——箭无虚发”则聚焦技术层面的绝对掌控。这种语言创造机制将复杂的人物特征浓缩为可传播的记忆单元,使文化记忆在口耳相传中得以保存。

二、技艺美学的文化解码

燕青的箭术在梁山好汉中独具特色。与“小李广”花荣的战场骑射不同,燕青的箭更侧重隐蔽性和突发性,这种差异在小说第七十四回“燕青智扑擎天柱”中体现得尤为明显——他既能以箭远程制敌,又擅长近身相扑,形成“远攻近战”的复合型武艺体系。这种技艺特征暗合《考工记》中“知者创物,巧者述之”的工匠精神,体现了宋元时期市民阶层对“专精”与“通才”的双重追求。

从社会心理学视角看,“箭无虚发”的意象构建满足着民众对“确定性”的心理需求。在动荡的江湖世界中,燕青的精准技艺象征着对无常命运的技术性征服,这种文化心理投射至今仍影响着现代人对“专业主义”的价值认同。

三、比较视野下的技艺谱系

| 人物 | 武器/技艺 | 文化符号 | 歇后语 |

|---|---|---|---|

| 燕青 | 川、相扑 | 精准掌控 | 箭无虚发 |

| 花荣 | 神臂弓 | 远程威慑 | 百发百中 |

| 张清 | 飞石 | 突发打击 | 没羽箭 |

如表所示,梁山好汉的武艺特征通过歇后语形成了独特的符号系统。燕青的“箭无虚发”与花荣的“百发百中”虽同属射击领域,但前者强调战术执行的成功率,后者侧重战略层面的威慑力,这种差异源于二者在梁山集团中的角色分工。燕青作为情报侦察与特殊任务执行者,其技艺更注重隐蔽、精准的“外科手术式”打击,这恰好契合现代特种作战的理念前瞻性。

四、语言衍变的当代启示

在数字时代,传统歇后语面临着语义磨损的风险。研究表明,“燕青射箭”在90后群体中的认知度仅为63%,远低于“武松打虎”的92%。这种代际差异提示我们,需要创新文化传播方式。例如,将燕青的技艺特质与电竞中的“精准操作”概念相结合,或开发AR互动体验项目,使传统语言符号获得新的阐释空间。

从文化语言学角度看,“箭无虚发”的语义场正在发生迁移。在企业管理领域,该歇后语被引申为“精准决策”;在体育竞技中,则转化为对技术稳定性的赞誉。这种跨领域的语义扩散,印证了传统文化符号的强大生命力。

五、研究展望与建议

未来研究可着重于三方面:一是建立《水浒传》歇后语数据库,运用语料库语言学方法分析其构词规律;二是开展跨媒介叙事研究,比较小说、评书、影视剧中燕青形象的话语建构差异;三是探索歇后语在人工智能自然语言处理中的应用价值,如将其作为特定语境下的语义推理模型训练数据。

在文化传承层面,建议将经典歇后语纳入中小学语文拓展课程,通过情境化教学增强认知深度。同时鼓励文创产业开发“水浒技艺”主题系列产品,如以燕青箭为原型的益智玩具,实现传统文化与现代生活的有机融合。

“燕青射箭——箭无虚发”不仅是一个语言化石,更是透视中国技艺文化的棱镜。从冷兵器时代的精准追求到现代社会的专业主义精神,这条语言演变的轨迹,映射着中华民族对“精益求精”价值取向的永恒追求。在文化自信建设的当下,深入挖掘这类语言遗产的当代价值,或许能为讲好中国故事提供新的叙事维度。