在中国古典诗歌的长河中,马的形象始终奔腾不息。从《诗经》中“四牡騑騑”的征伐意象,到李贺笔下“快走踏清秋”的壮志豪情,马不仅是自然生灵的化身,更是文人志士精神世界的镜像。李贺的《马诗二十三首·其五》以“大漠沙如雪,燕山月似钩”的苍茫意境,将马与边塞、功业、自由等主题交织,成为唐代咏马诗的巅峰之作。本文将从文学意象、文化象征、艺术手法等维度,解构古诗中马的多重意蕴。

一、骏马意象的文学流变

先秦至两汉时期,马的形象多与战争、礼仪紧密相连。《诗经·小雅》中“四牡孔阜”展现周王朝军事实力,《楚辞·离骚》以“骐骥”喻指贤臣,此时马的文学形象尚处于实用主义阶段。至建安时期,曹植《白马篇》开创“白马游侠”原型,通过“仰手接飞猱,俯身散马蹄”的矫健身姿,将马升华为英雄气概的载体。

唐代咏马诗迎来艺术高峰,仅《全唐诗》便收录120余首。李白《天马歌》以“嘶青云,振绿发”展现天马行空的浪漫想象,杜甫《房兵曹胡马诗》则通过“竹批双耳峻,风入四蹄轻”的工笔描摹,赋予战马人格化的忠诚品格。中晚唐时期,随着国势衰微,李贺《马诗》中“向前敲瘦骨,犹自带铜声”的病马意象,成为寒士怀才不遇的悲怆写照。

二、文化符号的多重象征

| 象征维度 | 代表诗句 | 文化内涵 |

|---|---|---|

| 力量与速度 | “骁腾有如此,万里可横行”(杜甫) | 军事实力、疆域开拓 |

| 自由精神 | “何当金络脑,快走踏清秋”(李贺) | 突破束缚、追求理想 |

| 人才隐喻 | “世上岂无千里马”(黄庭坚) | 伯乐识才、价值实现 |

在农耕文明体系中,马被赋予“龙马精神”的哲学意蕴。《周易·乾卦》将马比作“天行健”的化身,李贺诗中的“房星本是星”更将良马与星宿相连,构建天人感应的神秘体系。这种象征在边塞诗中尤为突出,岑参“雪上空留马行处”的马蹄印记,既是征人远去的足迹,更是历史时空的永恒刻痕。

从物质层面观察,唐代“四十万匹如云烟”的官马规模(苏轼《书韩干牧马图》),折射出马匹在国家经济中的重要地位。而白居易《卖炭翁》中“回车叱牛牵向北”的对比,则揭示良马作为特权符号的社会属性。

三、艺术手法的创新突破

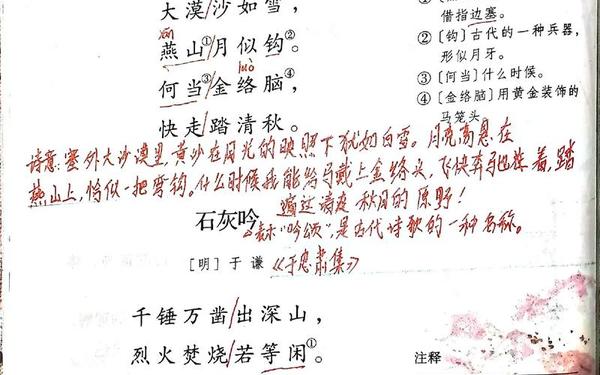

李贺在《马诗》中创造性地运用通感手法,“燕山月似钩”将弯月比作兵器,使视觉意象暗含杀伐之气。这种“陌生化”处理突破传统咏物诗范式,与韩愈“雪拥蓝关马不前”的现实主义描摹形成鲜明对比。

在结构营造方面,杜甫《高都护骢马行》采用“声价—战功—归宿”的叙事脉络,而李贺组诗则以蒙太奇手法拼接23个马意象片段,如“其四”通过铜声瘦骨塑造雕塑感,“其五”用大漠燕山构建水墨意境,形成独特的诗歌空间。

学者徐艺乙指出:“马文化承载着华夏民族对力量、速度与自由的永恒追求。”这种文化基因在当代仍具启示意义,如“龙马精神”成为民族复兴的精神图腾,而“千里马与伯乐”之喻持续引发人才机制的现代思考。

四、跨媒介的意象传播

绘画艺术为诗马意象提供视觉转化,韩干《照夜白图》中怒目嘶鸣的御马,与杜甫“迥立阊阖生长风”的诗句形成图文互证。苏轼《韩干马十四匹》更以“二马并驱攒八蹄”的诗行重构画面动势,开创题画诗的新范式。

在民间文学层面,《三国演义》赤兔马的忠义形象,与关羽“赤面乘赤骥”的视觉符号深度融合。这种跨文本的形象再生产,使诗马意象突破精英文学边界,成为大众文化记忆的重要组成。

纵观中国诗歌史,马的形象从《诗经》的质朴写实,历经建安风骨、盛唐气象的淬炼,最终在李贺笔下升华为极具现代性的精神符号。这种演变既反映文学审美的嬗变,更折射出中华民族精神图谱的深层建构。未来研究可进一步探讨马意象在丝绸之路文化交流中的嬗变,以及数字时代传统文化符号的转化路径。