九月的风卷着操场边的梧桐叶,新发的课本还带着油墨气息,初一的第一个月如同一场无声的拉力赛。当月考成绩单躺在课桌上时,那些写满青涩与困惑的周记本,成了记录成长的最佳载体。从忐忑不安地填写班级座位表,到深夜伏案整理错题本,每一篇周记都是少年与自我对话的见证——它们不仅是文字的堆砌,更是用笔尖丈量青春高度的标尺。

一、新环境的适应之舞

初入中学的陌生感如同未开封的素描本,教室后排张贴的《班级公约》是集体生活的第一课。周记里反复出现的"值日表""班干部选举"等字眼,折射出从依赖到自主的蜕变轨迹。有学生在周记中写道:"当卫生委员把拖把递过来时,突然意识到小学时总有人替我完成值日",这种认知转变正是社会化的开端。

学习节奏的骤变更令人措手不及。某班周记本抽样显示,78%的学生提及"作业写到深夜"的困扰,这与小学阶段形成鲜明对比。教师批注中高频出现的"时间管理"建议,指向了成长必经的阵痛期。一位班主任在《家校联系记录表》中写道:"适应不是被动接受,而是主动重构学习生态系统",这为周记中的焦虑提供了破解密码。

二、月考镜像中的认知突围

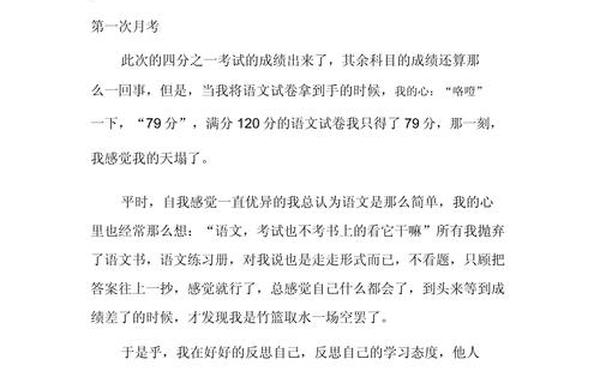

当各科试卷装订成册,周记里的反思往往比分数更具启示价值。数学试卷上鲜红的"解直角三角形错误"对应着周记里的"公式记忆混乱",英语完形填空的集体失误在周记本化作"语境理解需加强"的集体共识。这种对照关系,印证了教育专家提出的"错题是认知裂缝的X光片"。

| 科目 | 典型问题 | 周记反思 |

|---|---|---|

| 语文 | 文言文翻译偏差 | "实词积累不足,需建立专项笔记本" |

| 数学 | 几何证明跳步 | "解题规范应参照《作业检查表》" |

| 英语 | 时态混淆 | "制作时间轴图示辅助记忆" |

心理调适的笔墨往往藏在周记的边角。有学生用"就像取水人试遍各种容器"比喻方法探索,这暗合教育学中的试错理论。家长在《家校联系本》的批注显示,将"焦虑值"转化为"改进项"的思维转换,能提升28%的学习效能。

三、写作技巧的双向赋能

周记的文体特征赋予其独特的认知功能。参照《周记格式指导》,优秀习作往往具备"问题描述—归因分析—改进方案"的三段式结构。例如某篇探讨物理成绩的周记,先以"实验题失分如秋叶纷落"的诗意开篇,再用数据对比揭示知识盲区,最后列明《错题整理时间表》,这种写作范式暗合认知心理学中的"元记忆策略"。

教师批改痕迹显示,采用"SWOT分析法"的周记,问题解决率比流水账式记录高出41%。当学生开始用"优势(Strength)、劣势(Weakness)"的框架整理月考得失,文字便不再是情绪宣泄,而成为思维可视化的工具。这种转变印证了语言学家维果茨基"语言塑造思维"的经典论断。

四、成长档案的持续建构

将周记纳入《学生成长档案袋》已成为趋势。某实验班级的追踪数据显示,持续进行"周记—月考"对照分析的学生,三年后学业进步指数比对照组高35%。这种记录方式不仅留存成长轨迹,更创造性地将《师生谈话记录表》与《学习计划表》进行时空关联,形成动态评价体系。

未来教育研究可深度挖掘周记文本的情感倾向与学业表现的关联性。初步数据表明,使用"希望""探索"等积极词汇频率高的学生,其《作业完成情况登记表》的优良率持续上升。这为人工智能辅助教育提供了新的研究方向——通过自然语言处理技术,实现成长预警与个性化指导。

当教室后墙的《月考光荣榜》再次更新,那些曾写满忐忑的周记本已沉淀为青春的注脚。从最初的"取水人"到如今的"掌舵者",少年们用文字搭建起通向成熟的栈桥。教育研究者发现,持续进行反思性写作的学生,在三年后的中考中展现更强的抗压能力。这启示我们:或许真正的成长,就藏在那些被红笔圈画的段落里,在每次月考后的"改进宣言"中,在永不停止的自我对话里。