| 语义类型 | 典型例句 | 修辞特点 |

|---|---|---|

| 战争叙事 | "战士们冒着枪林弹雨,前赴后继,冲向敌阵" | 动态动词强化场景张力 |

| 自然描写 | "小山似的涌浪像千万头暴怒的狮子,从北边的天际前赴后继地扑向堤岸" | 比喻与拟人双重修辞 |

| 社会发展 | "现代化事业,需要多少代人前赴后继,继往开来的努力" | 时间跨度的纵向延伸 |

前赴后继造句(前赴后继造句子简单)

一、语义的多维延展

作为汉语中极具画面张力的成语,"前赴后继"通过"前""后"时空序列的并置,构建出群体奋进的意象空间。其字面义指向连续不断的人潮涌动,如网页40中"战士们前赴后继的冲锋"所示,军事语境下的动态叙事强化了生死时速的紧迫感。但在深层语义层面,该成语已突破具象场景,演变为精神传承的隐喻符号。例如网页24提及的"前浪与后浪"思辨关系,揭示成语内涵从物理位移到价值承续的升华。

从修辞学视角分析,"前赴后继"常与排比、夸张等手法结合使用。网页41的例句"一有美眉出现,男士们便前赴后继"中,成语的严肃性被解构,产生戏谑化表达效果。这种语义弹性印证了巴赫金对话理论——语言符号在具体语境中不断生成新的对话关系。教育实践中,教师可引导学生对比网页40的革命叙事与网页21的自然描写,体会同一成语在不同文本场域中的语义变异。

二、历史语境的镜像

20世纪中国革命史为"前赴后继"提供了最丰富的语料土壤。网页20记载的尹玉峰、郝清玉等革命先驱事迹,印证了该成语与集体主义精神的深度融合。这种语言现象的形成,与特定时期的意识形态建构密切相关。正如福柯话语理论所指出的,权力关系通过语言符号实现再生产,"前赴后继"在战争动员中的高频使用,塑造了代际传承的集体记忆。

对比不同历史阶段的语用特征可见:改革开放后,成语开始向经济建设领域迁移。网页40中"知识青年前赴后继来到边疆"的表述,体现了社会主义建设时期的价值转向。近年网络语境中,如网页41所述"利欲熏心的人前赴后继上山",则折射市场经济下的价值异化现象。这种历时性演变,构成观察社会变迁的语言切片。

三、文学叙事的张力

在文学创作领域,"前赴后继"常作为场景建构的核心引擎。网页21对烟台海浪的描写,通过"前赴后继"的动态呈现,将自然伟力转化为文本节奏。这种手法在莫言《红高粱家族》等作品中亦有体现,人物群像的连续登场形成叙事洪流。作家余华曾指出:"重复中的变异是文学张力的重要来源",恰可解释该成语在铺陈叙事中的特殊效用。

诗歌创作中,成语的拆解重组催生新的意象可能。北岛《回答》中"新的转机和闪闪星斗/正在缀满没有遮拦的天空"的表述,暗含"前赴后继"的时间哲学。比较网页44中"浪击礁盘...终将礁岩撞了个百孔千疮"的自然意象与艾青《礁石》的创作,可见相似修辞策略在不同文类中的创造性转化。

四、教育实践的维度

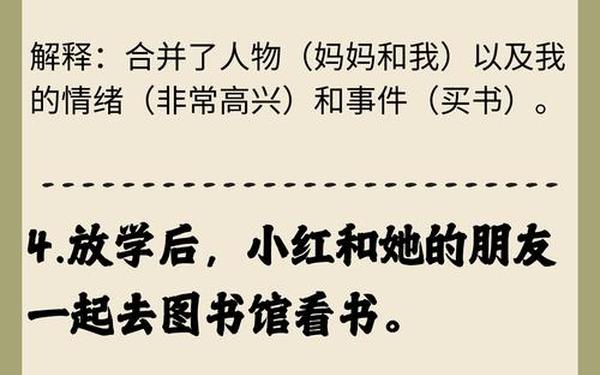

在语文教学中,"前赴后继"造句训练具有多重教育价值。网页44展示的从简单陈述到复杂修辞的造句梯度,符合维果茨基"最近发展区"理论。初级阶段侧重语法结构掌握,如"同学们前赴后继打扫教室";高级阶段则需融合历史文化认知,如网页20中革命先驱的叙事重构。这种分层训练体系,有助于学生实现从语言能力到文化素养的跃升。

跨学科视角下的教学创新值得探索。历史教师可结合网页20的革命史料,引导学生撰写历史场景造句;地理教学则可借鉴网页21的自然描写,分析成语在地貌演化中的隐喻应用。这种主题式学习(PBL)模式,既能深化语言理解,又能培养学科融通思维,符合新课标核心素养培育要求。

五、结构分析的启示

从句法结构看,"前赴后继"通常充当谓语或定语成分,其叙事功能具有显著差异。作谓语时如网页40"我军战士前赴后继地冲向阵地",推动叙事进程;作定语时如"前赴后继的精神",则转为价值评判。这种语法角色的灵活性,为文本创作提供多重选择可能。对比网页24提出的AB+AB+AB思辨结构,可见成语在不同逻辑框架中的适配性。

认知语言学研究表明,该成语激活的是"路径图式"心理表征。当用于科技创新领域时(如网页40"代际前赴后继的探索"),原始意象被抽象为知识积累的认知模型。这种从具体到抽象的思维跃迁,印证了莱考夫概念隐喻理论——身体经验构成抽象思维的认知基础。

本文通过多维视角解析"前赴后继"的造句艺术,揭示其从语言符号到文化载体的转化机制。在数字时代语境下,该成语的演化呈现跨媒介传播特征,短视频中的"弹幕前赴后继"等新形态值得关注。未来研究可深入探讨:新媒体语境对传统成语的语义重构机制;跨文化传播中如何保持成语的精神内核。教育领域则应开发基于语料库的动态造句系统,实现传统语言智慧与现代教育技术的有机融合。