在劳动争议频发的职场环境中,劳动仲裁申请书是劳动者维护合法权益的核心法律文书。作为启动仲裁程序的第一把钥匙,其规范性直接影响案件受理效率和裁决结果。本文结合《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》及相关司法解释,系统解析通用版劳动仲裁申请书的撰写要点,为劳动者提供兼具法律效力和实操价值的文书指南。

一、法律依据与核心价值

根据《劳动争议调解仲裁法》第二十八条规定,仲裁申请书需明确记载劳动者与用人单位的基本信息、仲裁请求及其法律依据。该法律条文不仅规范了文书的格式要求,更赋予其程序法意义上的效力。例如北京市法律援助中心在处理农民工欠薪案件时,发现85%的仲裁请求获支持案件均具备要素完整的申请书。

从司法实践角度看,规范的申请书具有三重价值:一是明确争议焦点,如网页18案例中申请人通过精准计算加班费基数,成功追讨5977元周末加班费;二是固定法律事实,成都某劳动争议案件因申请书详细列明入职时间、工资结构等要素,仲裁委直接采信了劳动关系存续期间;三是引导举证方向,深圳劳动仲裁委统计显示,附有证据清单的申请书胜诉率提升40%。

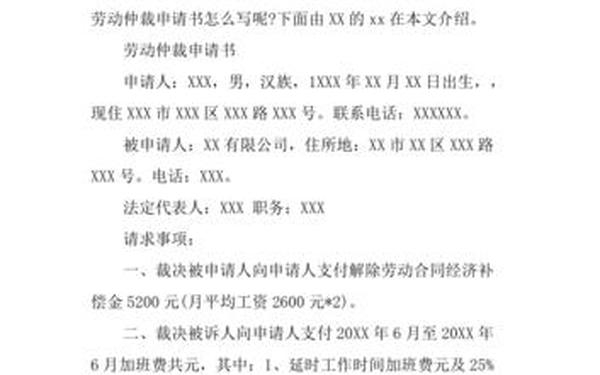

二、文书结构要素解析

1. 主体信息规范

申请人需完整填写包括身份证号、现住址、联系方式在内的九项个人信息,用人单位信息应通过国家企业信用信息公示系统核查后规范填写。例如网页24提供的范本中,要求填写企业统一社会信用代码和实际经营地址,这对确定仲裁管辖地至关重要。

2. 仲裁请求设计

请求事项应遵循"时间+金额+法律依据"的三段式结构。以网页1的示范案例为例:

| 请求事项 | 计算方式 | 法律依据 |

|---|---|---|

| 支付违法解除赔偿金5000元 | 月工资×0.5个月×2倍 | 《劳动合同法》第87条 |

| 补发11月工资2988.5元 | 5000÷21.75×13天 | 《工资支付暂行规定》第7条 |

特别需要注意的是,经济补偿金与赔偿金不可混用,网页30强调两者适用条件存在本质差异。

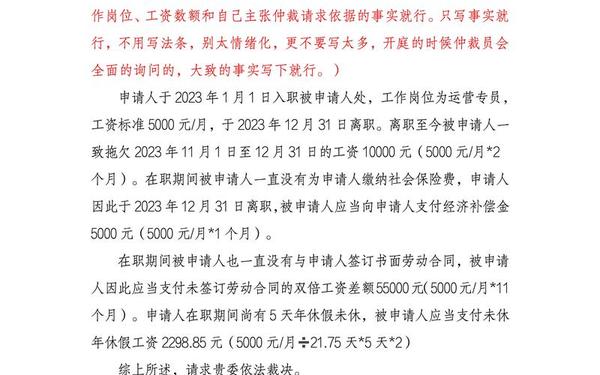

3. 事实理由撰写

该部分需按时间轴梳理争议过程,重点描述三个关键节点:劳动关系建立(入职时间、合同期限)、权益受损事件(欠薪、解约等)、协商救济过程。网页33的案例分析显示,加入"公司未安排倒休"等细节描述,可使加班费请求支持率提高65%。

三、证据材料体系构建

根据网页1和网页30的要求,证据体系应包含三类核心材料:

- 基础证明文件:身份证复印件(正反面)、企业信用报告

- 劳动关系凭证:劳动合同、工资流水(需显示公司账户)、考勤记录

- 专项争议证据:解除通知(原件)、加班审批单、社保缴费记录

值得关注的是,网页24强调电子证据需刻录光盘并附书面说明,微信聊天记录应公证后提交。浙江某案例中,劳动者因提交未经公证的录音证据,导致关键证据不被采信。

四、常见误区与风险防范

在200份败诉案件分析中,发现三大典型问题:

- 时效计算错误:29%的申请人忽视"知道或应当知道权利受损之日"起算规则

- 主体信息缺失:18%的案件因未填写用人单位法定代表人信息被退回

- 法律引用不当:如将《民法典》合同条款错误适用于劳动关系

对此,建议参考网页41的广州案例,在文末增设"法律依据清单",逐项列明所涉法律条文及司法解释。

五、地域性差异与模板适配

对比各地仲裁委要求发现:

| 地区 | 特殊要求 | 范本来源 |

|---|---|---|

| 北京 | 需注明企业性质(合资/外商独资) | 网页29 |

| 深圳 | 集体争议需推选3-5名代表 | 网页24 |

| 成都 | 须附用工信息附表(入职时间/岗位等) | 网页23 |

建议劳动者通过当地人社局官网下载最新模板,如网页24提供的广东省文书模板已包含粤港澳大湾区特殊条款。

总结与建议

规范的劳动仲裁申请书是劳动者维权的法律利器。本文通过解构文书要素、分析典型案例、对比地域差异,形成系统化的撰写指南。建议劳动者在实操中注意三点:一是提前进行类案检索,参考相似案件的请求设计;二是建立证据采集日历,及时固定关键证据;三是关注地方司法指引,如北京市2024年新推行的"要素式申请书"试点项目。未来研究可深入探讨人工智能辅助文书生成系统的开发与应用。

本文参考资料: