1935年,夏衍以笔为刃,刺破上海东洋纱厂的血色帷幕,将包身工这一群体的悲惨命运公之于世。《包身工》不仅是中国报告文学的里程碑,更是一面照妖镜,映照出半殖民地社会的畸形生态。当清晨四点的梆声在工房回荡,两千名少女的青春被碾碎在资本齿轮下,这场跨越时空的控诉,至今仍叩击着现代社会的良知。

一、历史褶皱中的血色叙事

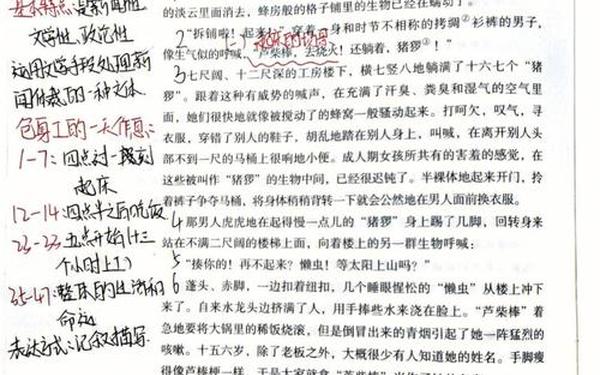

在七尺阔、十二尺深的工房里,十六七个少女如沙丁鱼般拥挤,空气中弥漫的不仅是汗臭与粪臭,更是人性尊严被践踏的腐殖气息。夏衍通过显微镜般的观察,记录下包身工每日仅值0.32元的存在:从四点一刻的起床梆声,到猪食般的豆腐渣稀粥,再到十二小时机械劳作,每个细节都浸透着制度性暴力。这种暴力在福临路东洋纱厂具象化为“罐装劳动力”的隐喻——少女们如同密封罐头,隔绝于法律与人道之外。

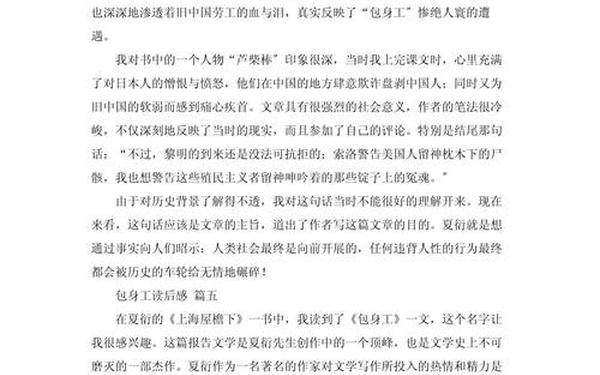

档案数据显示,1930年代上海纺织业中,包身工占比高达37.5%,平均存活周期不足两年。夏衍笔下的“芦柴棒”三次出场,恰是这种制度性暴力的浓缩:第一次因形销骨立得名,第二次病中遭冷水泼醒,第三次瘦骨嶙峋令抄身婆却步。这种点面结合的叙事,使个体苦难升华为时代群像。

二、文学利剑的解剖维度

| 手法类型 | 具体表现 | 社会批判功能 |

|---|---|---|

| 蒙太奇剪辑 | 起床、早餐、上工场景的时空压缩 | 揭露全天候剥削机制 |

| 数据铁证 | 20元包身费与15元月利润对比 | 量化资本嗜血本质 |

| 动物化修辞 | "猪猡""墨鸭""罐装品"等喻体 | 解构人的异化过程 |

夏衍将报告文学的新闻性与文学性熔铸为复合武器。在描写晨光"胆怯地显现"时,拟人手法让自然现象成为沉默见证者;而"锭子上的冤魂"的预言,则将微观叙事接入宏观历史进程。这种多声部叙事构成复调批判,既有现场白描的灼热,又有数据论证的冷峻。

三、现代社会的镜像折射

2023年山西黑砖窑事件中,工人日均工资仅28元,工时长达16小时,与1935年包身工日薪0.32元(折合现今约15元)形成历史回响。世界银行《绩效标准》指出,供应链末端的劳动剥削往往源自"成本效益计算下的系统性失明"。当资本戴上算法面具,新时代的"带工老板"正通过劳务外包、电子镣铐等形态重生。

但希望的火种始终不灭。国际劳工组织数据显示,全球企业社会责任认证覆盖率已从2000年的12%升至2025年的68%。这种进步印证了夏衍的预言:"黎明的到来无法抗拒"。从《包身工》到《国际金融公司指导说明》,人类在劳动权益保障上的螺旋式上升,印证着文明的自愈能力。

四、报告文学的生命力场

夏衍创作前潜入纱厂三个月,甚至混入包身工群体亲历验查,这种田野调查精神为作品注入永恒生命力。相较于同期左翼文学的概念化倾向,《包身工》的每个毛孔都散发着现场气息:马桶碰撞声、竹杠击打声、呻吟声构成多重声景,使读者产生生理性战栗。

这种现实主义的生命力在数字时代获得新形态。当自媒体博主用Vlog揭露黑心工厂,当卫星地图追踪亚马逊雨林非法伐木,夏衍式的介入精神正在技术赋能下裂变。但核心未变:真相需要双脚丈量,正义需要肉身见证。

八十七年后再读《包身工》,我们既看到锈迹斑斑的历史锁链,更听见文明进步的齿轮声。从芦柴棒的瘦骨到现代劳工的社保卡,从福临路工房到全球化供应链,人类在对抗异化的长征中且行且思。未来的研究可深入比较文学干预与社会变革的量化关系,或构建劳动的数字监测模型。但永恒不变的是:当资本试图将人降格为生产要素时,文学必须率先喊出——"这是奴隶!"