《卖火柴的小女孩》是安徒生童话的经典之作,通过描绘一个贫苦女孩在大年夜冻死街头的悲惨命运,揭示了社会不公与人性冷暖。以下结合教案设计与故事解析,分两部分呈现:

一、教案设计(以小学语文为例)

教学目标

1. 知识与技能

掌握生字词(如“乖巧”“橱窗”“哆哆嗦嗦”),理解文中虚实结合的写作手法。

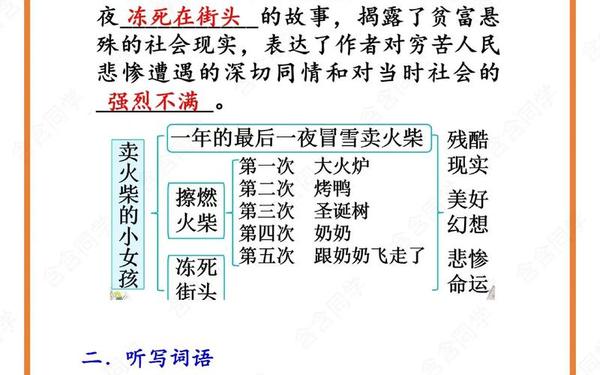

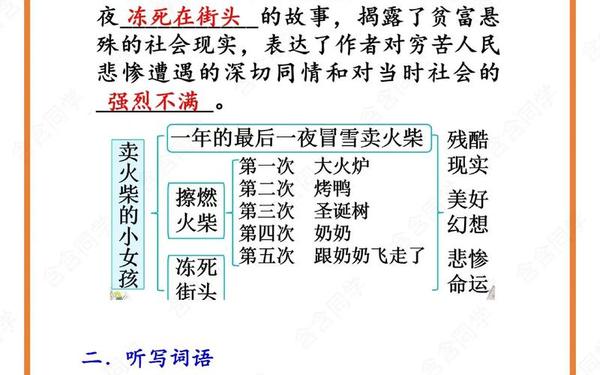

梳理小女孩五次擦燃火柴的幻象,分析其与现实生活的对比。

2. 过程与方法

通过朗读、小组讨论,体会人物情感,培养共情能力。

学习通过环境描写、细节刻画表现人物命运的方法。

3. 情感态度与价值观

感受资本主义社会中穷人的苦难,激发对弱者的同情心和对幸福生活的珍惜。

教学重难点

重点:分析五次擦燃火柴的幻象及其象征意义(温暖、食物、欢乐、亲情、解脱),理解“幸福”的深层含义。

难点:体会虚实结合的写作效果,理解结尾“微笑”“幸福”的讽刺意味。

教学过程

第一课时:初探现实之“凄”

1. 情境导入:配乐朗读诗歌《你别问,这是为什么》,引出课题,提问“小女孩给你怎样的印象?”(预设:可怜、孤独)。

2. 整体感知:

默读课文,划分“现实—幻象—结局”三部分。

检查生词,重点解析“哆哆嗦嗦”“蜷缩”等词的表达效果。

3. 细节品读:

聚焦第1-4段,圈画体现“寒冷”“饥饿”“孤独”的语句(如“赤脚走在雪地”“不敢回家”),结合时代背景讨论社会根源。

第二课时:深悟幻象之“美”

1. 幻象对比:

小组合作填写表格,梳理五次擦火柴的幻象内容及现实困境(例:火炉象征温暖,对应现实寒冷)。

讨论“为何幻象越来越美好?结局为何是死亡?”(引导:幻想是绝望中的希望,死亡是残酷现实的唯一解脱)。

2. 主题升华:

解读结尾句“她曾经多么幸福”,辨析“幸福”的双重含义(讽刺现实黑暗,暗示精神解脱)。

拓展思考:若穿越到故事中,你会如何帮助小女孩?(培养现实关怀)。

作业设计

续写故事:假如小女孩来到现代,她的命运会如何?

绘制思维导图,梳理情节结构及象征意义。

二、故事解析与教学延伸

1. 主题思想与社会意义

对贫困的控诉:通过小女孩的冻饿而死,揭露19世纪欧洲贫富差距与社会冷漠。

虚实交织的批判:幻象的美好与现实残酷形成反差,强化悲剧色彩,暗示底层人民唯有在死亡中才能获得“幸福”。

2. 哲学与人性思考

希望与绝望的辩证:火柴的微光是绝望中的精神寄托,映射人类在绝境中对美好的永恒追求。

人性的光明面:尽管社会冷漠,故事仍通过小女孩的纯真与幻想,传递保留善意的重要性(如中班美术教案中引导幼儿表达同情)。

3. 跨学科教学建议

美术活动:用绘画表现幻象与现实场景,增强情感体验。

戏剧表演:分角色演绎路人、父亲等人物,体会不同立场的态度。

引用来源

教学设计参考:

社会与哲学分析:

跨学科延伸:

通过多角度解读,学生不仅能理解文本内涵,还能培养批判性思维与人文关怀,这正是经典文学的教学价值所在。