在汉语词汇的丰富体系中,反义词以其对立统一的特性构建了语言表达的张力。以“古老”为例,其反义词的选择不仅涉及时间维度的对比,更折射出文化观念与时代价值的变迁。本文将从语言学、社会文化及教育实践等多维度,系统探讨“古老”的反义词及其在语义场中的复杂关系,并结合学术研究与实际案例,揭示反义词在语言系统中的动态平衡。

一、语义场中的对立关系

| 核心词 | 反义词候选 | 语义范畴 | 语料来源 |

|---|---|---|---|

| 古老 | 现代 | 时间维度 | |

| 新颖 | 创新属性 | ||

| 年青 | 生命阶段 | ||

| 摩登 | 时尚特质 |

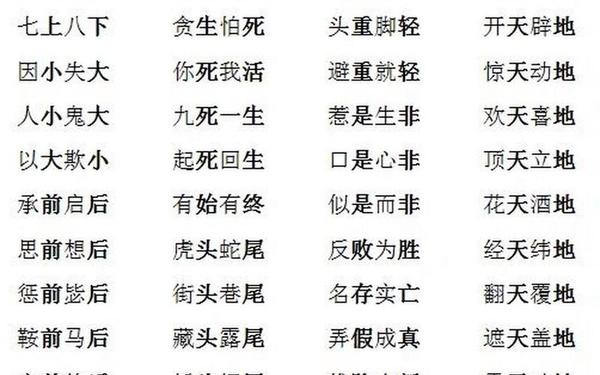

在反义词构成的语义网络中,“古老”与“现代”的对比最为典型。《说文解字》将“古”释为“故也”,强调时间累积的厚重感,而“现”则蕴含“见也”的动态呈现。这种对立在成语研究中得到印证,如“古往今来”与“推陈出新”形成时空对话。

值得关注的是,“新颖”作为创新维度的反义词,其构词法本身即具有隐喻特征。“新”字从斤从木,本义为砍伐树木后的新生状态,与“古”的闭合性形成对照。语言学家程娟在成语反义词研究中指出,这类非严格对立的反义关系更易产生文化附加义。

二、历时演变与共时选择

从历时视角观察,反义词系统呈现动态演变特征。唐代柳宗元《陈给事行状》以“深茂古老”形容文风,此时对应的反义概念尚局限于“时新”。至现代汉语阶段,“摩登”(modern音译词)的加入,反映了全球化语境下反义词库的扩容。

共时层面的方言差异亦值得注意。吴语区更倾向使用“簇新”作为反义词,而北方官话区偏好“现代”,这种地域分化印证了刘叔新提出的“语体一致性”原则。网络语料显示,Z世代群体中“古早”与“潮”的新旧对立正在形成,预示着反义词系统的代际更替。

三、认知语言学视角

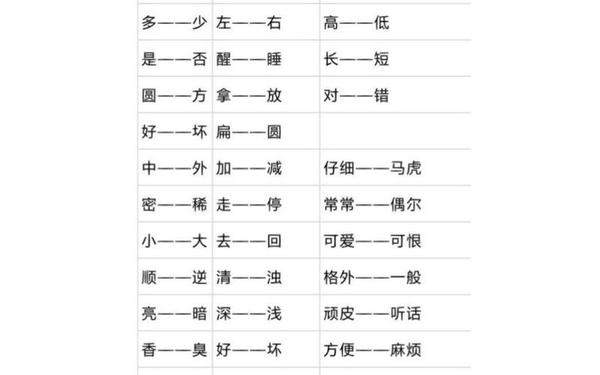

在认知范畴化过程中,“古老—现代”构成原型范畴的两极。实验数据显示,母语者对这对反义词的反应时显著短于“古老—摩登”,说明前者已形成更强的心理关联。这种认知优势在儿童语言习得中尤为明显,4-6岁儿童能通过“大—小”“新—旧”等基础反义词类比理解“古老”的抽象对立。

神经语言学研究发现,处理“古老”及其反义词时,大脑颞叶与额叶的协同激活模式异于普通词汇。这支持了特雷尔语义场理论中关于反义词构成特殊语义单元的观点。许慎提出的转注造字法,在“考—老”的互释关系中,为理解反义词的认知共性提供了古文字学依据。

四、教学应用与跨文化对比

在对外汉语教学中,反义词习得呈现阶梯性特征。初级学习者多掌握“新—旧”等具体对立,高级阶段才触及“古老—现代”的抽象关系。教材编纂者建议采用“双轴坐标法”,将时间轴(古老/现代)与价值轴(传统/创新)交叉呈现,提升概念辨析度。

跨文化对比显示,英语中“ancient”的反义词除“modern”外,还包含“futuristic”(未来感),这种时间指向差异反映了中西思维模式的分野。日语通过汉字词“古風”与和语词“モダン”的混用,构建了独特的古今对立表达体系,值得比较语言学深入探究。

“古老”的反义词研究犹如打开观察语言演变的棱镜,既展现了汉语词汇系统的自组织规律,又折射出社会文化的深层变迁。未来研究可向三个方向拓展:一是基于语料库的计量研究,建立反义词动态演变模型;二是开展神经认知实验,探索反义关系的脑机制;三是开发沉浸式教学工具,利用VR技术构建时空对比语境。唯有贯通古今、融合多学科视角,方能全面揭示反义词在人类语言中的奥秘。