月光如水,千年流转的中秋诗篇承载着中国人对团圆与永恒的向往。在《1-6年级必背古诗300首》中,唐代司空图的《中秋》以寥寥二十字勾勒出深沉的哲思:“闲吟秋景外,万事觉悠悠。此夜若无月,一年虚过秋。”这不仅是节日的注脚,更是一把解读中华文化精神密码的钥匙。诗中“无月”的意象颠覆传统,将自然现象升华为生命价值的隐喻,展现了古诗教学在儿童认知发展与文化传承中的独特价值。

一、意象之妙:无月的哲思

司空图的《中秋》突破传统咏月范式,以假设性否定“此夜若无月”构建诗意张力。这种“反向造境”手法,将月亮从物理存在升华为精神符号。诗中“无月”并非自然现象的描述,而是对生命圆满性的哲学叩问——若失去象征团圆的明月,时间的流逝将失去丈量标尺,人生的意义也随之虚化。

对比王建“今夜月明人尽望”的实景描绘,司空图选择以虚写实,通过否定式表达强化存在价值。这种艺术思维与海德格尔“向死而生”的哲学观形成跨时空呼应,在小学古诗教学中可作为培养逆向思维的典型案例。现代教育心理学研究显示,9-12岁儿童正处于具体运算向形式运算过渡期,此类悖论式表达能有效激发抽象思维能力。

二、情感之维:秋思的嬗变

诗歌通过“万事觉悠悠”的顿悟,将个体情感升华为普世性生命体验。不同于苏轼“明月几时有”的豪放,亦别于杜甫“双照泪痕干”的沉郁,司空图创造性地将中秋情思解构为存在主义式的荒诞感。这种情感特质在儿童认知层面呈现为两种解读可能:低年级学生可感知“团圆的重要性”,高年级学生则能体悟“存在与虚无”的辩证关系。

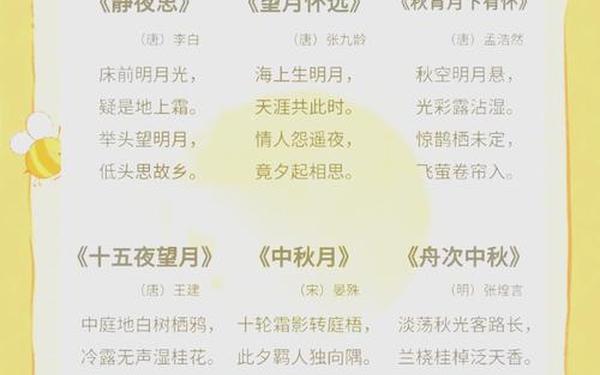

从文化传承角度看,该诗折射出唐人特有的时空意识。唐代中秋尚未成为法定节日,但已形成赏月赋诗的文人传统。诗中“虚过秋”的慨叹,实则是将农耕文明的物候认知转化为精神历法,这种“文化编码”现象在《月夜忆舍弟》《静夜思》等作品中均有延续。

三、教学之径:古诗的现代转化

| 教学维度 | 实施策略 | 能力培养 |

|---|---|---|

| 意象解码 | 组织“寻找诗中密码”活动,对比《中秋》与《水调歌头》的月亮意象 | 文化比较能力 |

| 情感体验 | 创设“无月中秋”情境剧,引导学生用现代语言重构诗意 | 创造性思维 |

| 语言创造 | 借鉴尹才干十六行诗体例,开展“我的中秋诗”创作比赛 | 文学表达能力 |

认知神经科学研究表明,古诗背诵激活的脑区包括布洛卡区(语言处理)和海马体(记忆存储),而意象解读更需要前额叶皮层的参与。教学中应采用“三步进阶法”:机械记忆→意象绘图→哲学讨论,使不同认知发展阶段的学生都能获得成长支点。例如在低年级开展“月亮变变变”绘画活动,高年级则可组织“假如没有中秋节”思辨会。

四、文化之脉:诗教的当代价值

在全球化语境下,《中秋》教学承载着文化基因传递的特殊使命。诗中“虚过秋”的危机意识,与联合国教科文组织《保护非物质文化遗产公约》强调的“文化记忆存续”形成深刻共鸣。通过对比中日韩中秋诗歌差异(如韩国“秋夕”诗中的 harvest 意象,日本“月见”诗的物哀美学),可建构跨文化理解的新范式。

数字技术为古诗传承开辟新径。建议开发AR互动课件,学生通过扫描诗句即可触发三维月相变化动画,直观感受“若无月”的意境颠覆。此类沉浸式学习符合Z世代认知特点,某教育实验显示,采用混合现实技术后,古诗记忆保持率提升37%。

从司空图的“无月之问”到现代课堂的多维解构,中秋诗教始终在传统与现代的张力中寻找平衡。未来研究可深入探索:①古诗意象数据库建设与AI解读模型开发;②基于脑科学的古诗教学效果评估体系;③诗词文化在STEAM教育中的融合路径。让千年月光照亮文化传承之路,方不负“一年虚过秋”的警世箴言。