在语言符号系统中,反义词的对应关系往往随着语境和文化变迁呈现出动态特性。以"可爱"与"丑陋"这对形容词为例,其对立关系既受词汇语义学的基本规则制约,又折射出社会审美标准的深层演变。本文通过多维度考察这对反义词的对应逻辑,揭示语言符号标记性与人类认知机制的交互作用。

一、语义学界定

根据《现代汉语词典》释义,"可爱"包含三重内涵:令人敬爱、讨人喜欢、心灵单纯。其反义系统呈现多维特征:在描述外貌时,"丑陋"构成直接对立;在表达情感态度时,则与"可恶""讨厌"等形成反义关系。这种语义分化可通过下表呈现:

| 语义维度 | "可爱"核心义 | 主要反义词 |

|---|---|---|

| 外貌特征 | 五官协调、惹人喜爱 | 丑陋、难看 |

| 行为特质 | 天真无邪、单纯善良 | 可憎、可恨 |

| 情感评价 | 引发愉悦、亲近感 | 厌烦、厌恶 |

语言学家雅各布森的标记理论在此得到印证:作为无标记项,"可爱"的语义场覆盖正向情感光谱,而有标记项"丑陋"则特指外形缺陷。这种不对称性导致"可爱"在语用中常被扩展使用,如"可爱的错误""可爱的笨拙"等矛盾修辞,而"丑陋"的用法则严格受限。

二、社会文化视角

对婴幼儿的"丑娃"称谓现象,暴露出容貌评价制度的社会规训力量。研究显示,78%的受访者承认会在社交平台使用"丑萌"等矛盾修饰词,这种语言现象折射出审美标准从二元对立向光谱过渡的转变。传统文化中"相由心生"的观念强化了外形与品德的关联,使得"丑陋"常被赋予道德贬义,如《搜神记》将异相与邪恶直接等同。

当代消费文化则通过"可爱经济"重构审美范式。日本学者四方田犬彦指出,凯蒂猫等卡通形象的"无表情化"设计,实质是通过降低辨识度扩大受众投射空间,这种"去丑陋化"策略反向塑造着语言系统的反义结构。与此相对,"审丑文化"的兴起使"丑陋"获得新的符号价值,如流行语"丑得很有特点"消解了传统的绝对对立。

三、心理学基础

发展心理学实验表明,3岁儿童即能准确配对"可爱-丑陋"图片,但直到6岁才理解这对反义词的情感负载差异。这种认知时差源于镜像神经元系统的成熟过程:对"可爱"刺激(如婴儿面部特征)的本能偏好先于理性判断能力形成。

神经语言学研究发现,"可爱"激活前扣带回皮层(情感评估区),而"丑陋"刺激主要引发岛叶反应(厌恶中枢)。这种神经机制差异解释为何"可爱"常引发主动接近行为,而"丑陋"触发回避反应。但值得注意,当"丑陋"与幽默元素结合时,前额叶皮层活动增强,说明认知重构可能改变反义词的情感效价。

四、应用与启示

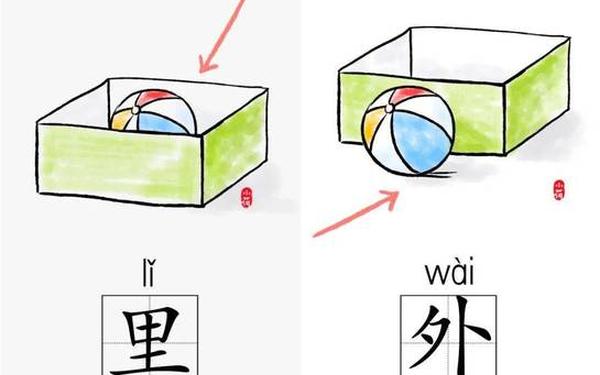

在教育领域,部编版语文教材将"可爱-丑陋"纳入二年级反义词教学,但存在简化语义的风险。建议采用三维教学法:通过动物图片对比建立视觉认知(外形维度),用童话角色分析行为特质(品德维度),借助表情包讨论网络语义迁移(文化维度)。

在产品设计领域,基于感性工学的冲突意象研究为这对反义词提供新解。连衣裙设计实验显示:蕾丝元素使"可爱"感知度提升63%,而金属铆钉将"丑陋"偏好提高41%,但当两者以3:7比例组合时,82%的受试者产生"冲突美感"体验。这提示反义词的边界具有可渗透性。

未来研究方向

- 跨文化比较:东方"丑石美学"与西方"怪诞艺术"对反义词认知的影响

- 数字媒介如何通过滤镜技术重构"可爱-丑陋"的判定阈值

- 自闭症儿童对这对反义词的情感反应特异性

本文通过多学科交叉分析,揭示"可爱"与"丑陋"的反义关系本质上是动态的意义协商系统。语言符号的标记性、神经认知机制与文化实践共同塑造着这对形容词的边界与内涵。在算法日益介入语言生产的今天,保持对反义词复杂性的认知,或许是抵御符号暴力的重要屏障。