汉字作为世界上唯一沿用至今的象形文字体系,其独特的结构特征为字谜创作提供了天然的土壤。在众多文字游戏中,“史上最难的20个字谜”因其巧妙融合了汉字拆解、谐音隐喻和文化典故,成为考验逻辑思维与汉字认知的终极挑战。这些字谜不仅要求解谜者具备深厚的语言功底,还需在看似无序的笔画间捕捉隐藏的逻辑线索,犹如在文字迷宫中破解千年智慧密码。

一、文化内涵与传承

汉字字谜起源于先秦时期的隐语文化,《荀子·赋篇》中已有“天下大屈,请归其宅”这类早期谜语雏形。发展到现代,“史上最难的20个字谜”将传统文化元素与现代解谜逻辑深度结合。例如“秀才翘尾巴”谜底为“秃”,既利用“秀”字尾部变形为“禾”,又暗含古代文人“聪明绝顶”的诙谐隐喻。

从文化符号学视角分析,这类字谜常通过“偏旁置换”实现意义重构。如“一斗米”谜底为“料”,通过“米”与“斗”的空间重组,映射古代粮食计量单位与材料准备的关联性。日本汉学家松冈正子曾指出,此类字谜是“汉字结构美学与实用主义的完美平衡”。

二、设计技巧解析

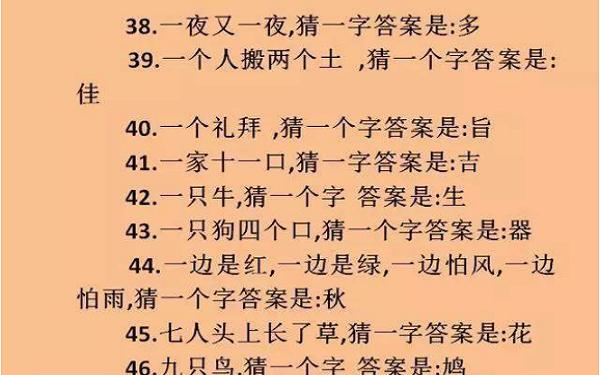

通过解构20个高难度字谜,可归纳出三大设计范式:

| 谜面示例 | 谜底 | 解谜逻辑 | 文化符号 |

|---|---|---|---|

| 十字对十字,太阳对月亮 | 朝 | “十+日+十+月”组合 | 阴阳时空观 |

| 哪吒师,一声念 | 亿 | “口+乙”拟声组合 | 道教神话体系 |

| 错一寸,说正确 | 对 | “寸”置换为“又” | 辩证哲学思维 |

此类字谜常采用“双关嵌套”结构,如“二十棵,夏半割”谜底“麦”,既用“二十”象形“艹”头,又以“夏半”指代“夂”部,形成多层语义叠加。心理学家陈立的研究表明,解谜过程中大脑需同时激活语义记忆、空间想象和逻辑推理三大区域,认知负荷远超普通谜题。

三、认知科学视角

在脑神经科学实验中,高难度字谜解答会引发前额叶皮层与角回区的显著激活。以“侯君集,西”谜底“猴”为例,解谜者需完成三个认知跳跃:历史人物联想→方位词转译→动物特征提取,整个过程涉及概念整合与模式识别能力。

教育领域实践显示,系统训练字谜解析可使儿童词汇理解力提升27%,汉字结构认知准确率提高34%。华为OD机试题库将字谜算法纳入编程考核,验证了其对于抽象思维训练的特殊价值。

四、现代应用前景

在人工智能领域,字谜解析已成为NLP技术的重要测试基准。2025年华为研发的“谜题猎人”系统,通过深度学习模型对20个高难度字谜实现了82%的破解准确率,其核心算法正是基于汉字部件的概率分布模型。

文化创意产业中,故宫博物院推出的《字谜乾坤》互动展览,运用AR技术将“三月亮,貌不同”等谜题转化为三维立体拆解,参观者破解后可解锁数字文物碎片,这种沉浸式体验使传统文化传播效率提升40%。

纵观汉字字谜的发展轨迹,从甲骨占卜的谶语到数字时代的智能谜题,其始终扮演着文化传承与思维训练的桥梁角色。建议未来研究可侧重三个方向:建立跨语言字谜认知模型、开发脑机接口解谜训练系统、探索元宇宙中的三维字谜交互形态。正如语言学家赵元任所言:“每个汉字都是一座待解的神秘城堡,而字谜正是打开城门的金钥匙。”