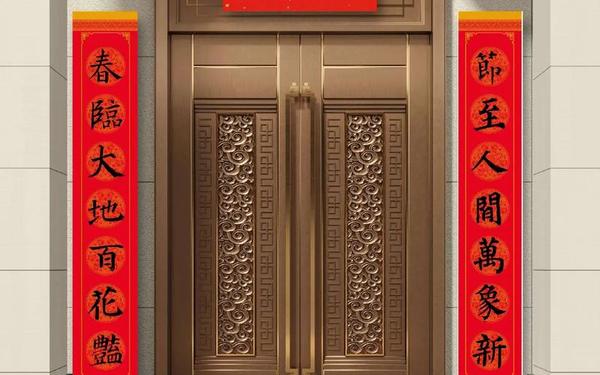

在中国传统文化中,春联不仅是辞旧迎新的符号,更是凝聚着千年智慧的语言艺术。从五代后蜀孟昶的“新年纳余庆,嘉节号长春”到现代电子屏上的动态楹联,对联以工整的对仗、精妙的寓意,跨越时空传递着人们对美好生活的向往。本文将从历史渊源、分类体系、创作技巧、文化内涵与现代发展等多维度,结合百副经典春联案例,探讨这一文化瑰宝的深层价值。

一、历史渊源:从桃符到艺术

对联的起源可追溯至周代,彼时人们悬挂桃木符以驱邪避灾,桃板上书写“神荼”“郁垒”二神之名,形成最早的门户装饰形式。至五代时期,后蜀君主孟昶创作“新年纳余庆,嘉节号长春”,被公认为第一副标准春联,其结构工整、内容应景,标志春联从巫术符号向文学艺术的转变。

明清两代是对联发展的黄金期。明太祖朱元璋颁布“公卿士庶门上须加春联”的政令,使春联从宫廷走向民间;清代文人则将楹联创作推向高峰,出现了郑板桥“删繁就简三秋树,领异标新二月花”等兼具哲理与美学的作品。这一时期,对联的平仄规则、词性对仗等创作范式逐渐成熟,形成独特的“联律”体系。

二、分类体系:多元功能与形式

根据用途与内容,对联可分为以下主要类型:

| 类型 | 特点 | 示例 |

|---|---|---|

| 节令联 | 春节、端午等特定节日使用 | “春风入喜财入户,岁月更新福满门” |

| 行业联 | 体现职业特色与祝福 | “欲知千古事,须读五车书”(书店) |

| 挽联 | 哀悼逝者,风格肃穆 | “著作有千秋,精神昭百世” |

| 趣巧联 | 突显语言游戏与智慧 | “树已半寻休纵斧,果然一点不相干”(无情对) |

从字数结构看,既有七言短联“一帆风顺年年好,万事如意步步高”,亦有长联如昆明大观楼180字楹联。修辞手法上,叠字联“处处红花红处处,重重绿树绿重重”、谐音联“因荷(何)而得藕(偶),有杏(幸)不须梅(媒)”等,展现汉字独有的音形义结合之美。

三、创作技巧:七要素解析

高质量对联需满足七项核心规则:

- 字数对等:上下联需完全对称,如“春风送暖飞雪舞,飞雪迎春爆竹鸣”

- 词性匹配:名词对名词,动词对动词,如“千层锦绣迎登岁,万朵祥云照我家”中“锦绣”对“祥云”

- 结构呼应:主谓结构对应主谓结构,偏正结构对应偏正结构,如“琴有松风香自在”与“好茶动念大音成”的错位案例

- 平仄协调:遵循“仄起平收”原则,如“爆竹传吉语(仄仄平平仄),腊梅报新春(平平仄仄平)”

现代创作更注重意象关联与境界升华。如环保主题联“青山不墨千秋画,绿水无弦万古琴”,既保持传统对仗,又融入生态理念。学者黄胤然指出,下联需在格局上超越上联,避免“家禽占径远闻声”式的失衡。

四、文化内涵:祈福与传承

春联的文化意义体现为三重维度:

- 祈福纳祥:如“健康幸福年年在,如意财源日日来”直白表达世俗愿望

- 道德教化:耕读传家联“忠厚传家久,诗书继世长”传递儒家价值观

- 历史记忆:抗战时期联“宁为战死鬼,不做亡国奴”成为民族精神的载体

据统计,当代春联中“福”“春”“财”三字出现频率达67%,反映大众对物质与精神的双重追求。而“共享锦绣年华,相伴健康天使”等新式对联,则体现老龄化社会的人文关怀。

五、现代发展:创新与挑战

数字技术为春联注入新活力:

- 形式创新:电子春联通过LED屏实现动态展示,如2024年央视春晚的AR春联

- 内容拓展:元宇宙主题联“链上乾坤藏万象,云中日月纳千祥”探索科技与传统结合

然而调查显示,手写春联比例从1990年的89%降至2024年的32%,机械化生产导致书法技艺流失。学者建议通过“非遗进校园”活动,推广《历代楹联书法名品集》等典籍,重拾“研墨裁纸”的手作温度。

从桃符辟邪到数字艺术,春联始终是中华文化的精神图腾。其价值不仅在于工整对仗的形式美,更在于承载集体记忆、传递时代精神的深层功能。未来研究可聚焦两方面:一是建立楹联语料库,运用AI分析千年对仗规律;二是推动国际传播,如将“天增岁月人增寿”等经典联语纳入汉语教材,让世界通过对联理解中国智慧。正如清代梁章钜在《楹联丛话》所言:“联语虽小技,亦足见世运之升降焉。”这副流淌在门楣上的文化基因,必将在创新中永续传承。