1. 供应商资质审查与准入

资质要求:供应商需提供营业执照、税务登记证、质量认证(如ISO 9001)等合法资质证明,具备独立法人资格和稳定的经营能力。

准入流程:

初步筛选:通过市场调研、同行推荐等方式确定潜在供应商。

实地考察:评估生产能力、质量管理体系、财务状况等。

试供料评估:新供应商需通过试供货阶段,考核合格后方可纳入名录。

2. 动态管理与定期评估

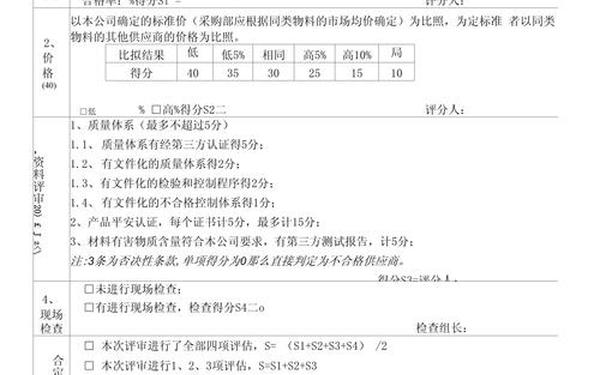

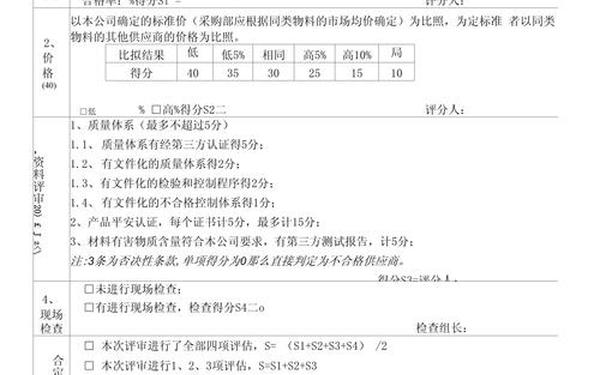

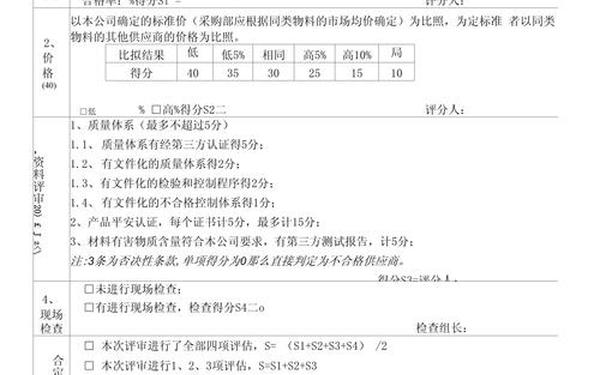

年度/季度评估:从质量、交货、服务、价格、技术能力等维度进行量化评分,划分等级(如A/B/C/D级)。

淘汰机制:评分低于标准的供应商将被警告、减少订单或终止合作。

持续改进:对评分较低的供应商提出整改要求,并跟踪改进效果。

3. 合作规范与履约管理

合同约束:明确交货周期、质量标准、售后服务等条款,要求供应商缴纳履约保证金(如0-100万元)。

服务要求:供应商需配合紧急订单、退换货处理,并定期反馈执行情况。

保密义务:禁止供应商泄露企业商业信息。

4. 供应商分级与资源优化

分级管理:根据评分结果分为“优秀/良好/合格/不合格”等级,优秀供应商享有优先合作权。

风险分散:避免过度依赖单一供应商,维护3家以上同类供应商以分散风险。

二、评估供应商的五大核心指标

1. 质量水平

评估内容:产品合格率、缺陷率、质量认证体系完善性、不良品处理效率。

方法:抽样检测、历史质量数据追踪、第三方认证审核。

2. 成本与价格合理性

评估内容:报价竞争力(对比市场价)、成本优化空间、长期合作的价格稳定性。

方法:生命周期成本分析(含运输、税费等)、议价能力评估。

3. 交货能力

评估内容:准时交货率、交货周期、紧急订单响应速度、库存管理水平。

方法:历史交货数据统计、供应链弹性测试(如订单增减能力)。

4. 服务能力

评估内容:售前技术支持、售后问题响应速度、退换货处理效率、服务态度。

方法:客户满意度调查、服务案例回溯分析。

5. 技术能力与创新

评估内容:研发投入、专利技术、生产工艺先进性、产品迭代能力。

方法:技术团队资质审核、合作项目中的创新贡献评估。

三、配套管理工具与流程

量化评分表:结合五大指标设计权重(如质量占30%、价格20%),定期更新评分。

信息系统:通过ERP或SRM系统实时跟踪供应商绩效,实现数据透明化。

跨部门协作:采购、生产、质检部门联合参与评估,确保多维度的客观性。

示例引用:某企业要求供应商年度评分低于60分(D级)则终止合作,优秀供应商(A级)可免检直接入库。