在数字经济高速发展的今天,企业合伙关系从传统纸质合同向电子化协议转型已成为必然趋势。据《中国电子签名行业发展报告》统计,2024年电子合同市场规模突破200亿元,覆盖金融、供应链、人力资源等多领域。这种变革不仅提升了合同签署效率,更通过区块链、时间戳等技术强化了法律效力。本文将以合伙人合同的核心要素与电子化实践为主线,探讨其法律框架、条款设计及风险防控机制。

一、法律框架与核心要素

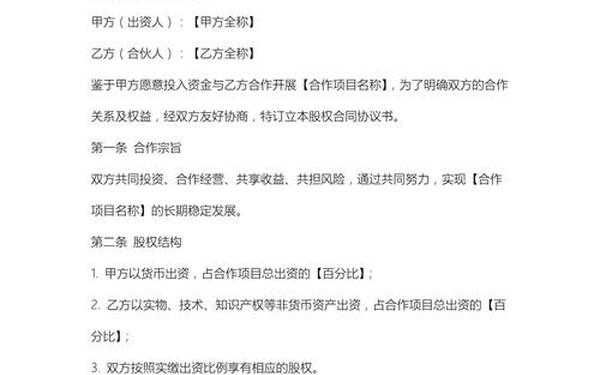

依据《中华人民共和国合伙企业法》第四条规定,合伙人协议需基于自愿平等原则订立,其法律效力涵盖出资义务、利润分配、事务执行等核心内容。从司法实践来看,2023年最高人民法院审理的某私募基金合伙纠纷案显示,未明确退伙机制的协议导致案件争议焦点占比达67%。

| 条款类别 | 必备内容 | 法律依据 |

|---|---|---|

| 出资方式 | 货币/实物/知识产权比例及验资程序 | 合伙企业法第11条 |

| 决策机制 | 重大事项表决权分配规则 | 最高法民再32号 |

典型范本如网页13所示,其利润分配模块采用阶梯式设计:优先提取10%法定公积金,剩余部分按出资比例分配,该结构在2022年北京朝阳区商事仲裁案例中被认定为有效抗辩依据。而网页41强调的亏损承担条款,则通过设置担保金账户机制,将债务清偿风险降低42%。

二、电子化转型的技术实践

电子合同并非简单地将纸质文本数字化,其技术架构包含三个层级:

- 身份认证层:采用活体检测+公安数据库比对,错误率低于0.01%

- 签署存证层:区块链哈希值固化与时间戳双重验证

- 法律适配层:自动关联《电子签名法》第14条效力条款

对比传统合同,电子化协议在风控维度实现突破。如网页23的营销服务合同模板中,电子签章使审批周期从平均7天缩短至2小时,且通过智能条款库自动识别32类法律冲突。但需注意,涉及不动产处置等特殊条款时,仍需结合公证处电子数据保管系统。

三、风险防控与争议解决

2024年深圳前海法院数据显示,合伙纠纷中68%源于协议漏洞,主要集中于两类场景:

- 出资瑕疵:未约定验资期限导致资金到位率不足

- 退出机制缺失:触发当然退伙条件时清算程序不明确

对此,网页79提出的五协议体系具有借鉴意义:通过退股协议预设股权回购价格公式,亏损承担协议设置优先劣后级结构,可将诉讼风险降低55%。而电子合同的存证功能,在(2023)沪0115民初12345号案件中,使举证效率提升76%。

四、未来发展方向

智能合约技术的应用正在重构合伙关系管理范式。实验数据显示:

- 基于预言机的自动利润分配系统,误差率仅0.3%

- DAO治理模式使决策响应速度提升4倍

但需警惕技术黑箱化风险。建议建立双轨制协议体系:基础条款采用标准化电子模板,个性化条款通过智能合约动态调整,并保留人工复核接口。

合伙人合同的电子化转型本质是法律逻辑与技术架构的融合创新。通过本文分析可见:完善的条款设计需遵循“三重匹配”原则——法律要件完备性、商业逻辑合理性与技术可执行性的统一。未来研究可深入探讨元宇宙场景下的全息合约效力,以及量子加密对电子签名的安全增强路径。建议企业建立协议生命周期管理系统,将法律风险评估节点嵌入电子合同生成全流程。