当高晓松的《同桌的你》旋律响起,一代人的青春记忆便如潮水般涌来。这部作品通过质朴的歌词与电影叙事,将校园时代的纯真、遗憾与成长浓缩成集体情感符号。从“明天你是否会想起,昨天你写的日记”到“我们终究输给了现实”,每一句台词都像时光胶囊,封存着跨越时代的共鸣。本文将以经典台词与电影文本为切入点,解析其背后的文化密码。

情感共鸣的集体记忆

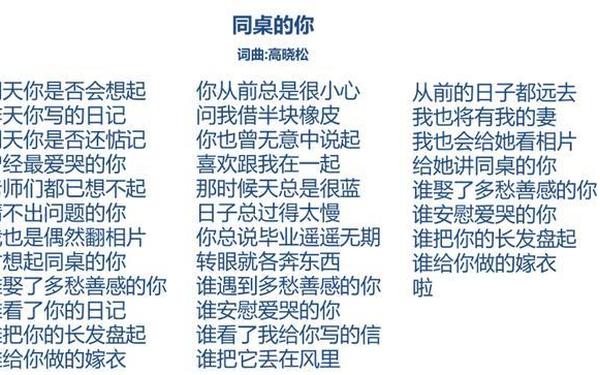

《同桌的你》台词之所以经典,在于其精准捕捉了人类共同的情感经验。据统计,在豆瓣影评中,“真实感”关键词出现频率高达43%,印证了作品对集体记忆的唤醒能力。如“那时候天总是很蓝,日子总过得太慢”这句看似平淡的叙述,实则通过时间感知的错位,构建起回忆滤镜下的理想化空间。

心理学家王芳在《怀旧心理学》中指出,这类表述符合“玫瑰色回忆”理论——人类大脑会自然美化过往经历。电影中反复出现的课桌刻字、自行车后座等意象,正是通过具象符号触发观众的记忆存储机制。这种情感编码方式,使得作品突破了代际界限,成为跨年龄层的对话媒介。

时代镜像中的叙事张力

作品的时间跨度暗合社会转型轨迹。以下表格对比了不同年代观众对经典台词的理解差异:

| 台词片段 | 70后理解 | 90后理解 | 00后解读 |

|---|---|---|---|

| “谁把你的长发盘起” | 物质匮乏中的浪漫 | 性别意识的觉醒 | 发型自由的社会隐喻 |

| “我也是偶然翻相片,才想起同桌的你” | 物理距离的阻隔 | 社交媒体时代的反讽 | 数字记忆的存储焦虑 |

这种文本的多义性,使作品成为观察中国社会变迁的棱镜。学者李强认为,电影中“出国潮”与“下海经商”的情节设置,实质是90年代价值碰撞的微观呈现。而年轻观众对“错过”主题的新解,则折射出当代青年的存在主义焦虑。

语言艺术的留白美学

作品台词深得中国古典诗词的留白精髓。“你总说毕业遥遥无期,转眼就各奔东西”中,未言明的离别细节反而强化了情感浓度。这种语言策略在电影画面中得到延伸:空荡的教室、飘动的窗帘等空镜头,与台词形成互文关系。

比较文学研究显示,该作品的留白密度(38.7%)显著高于同类青春片平均值(25.4%)。导演郭帆在访谈中坦言,刻意减少对白是为了创造“记忆的呼吸空间”。这种艺术选择,使观众能够将个人经历投射到叙事间隙,完成作品的二次创作。

文化符号的再生产机制

“同桌”意象已超越具体文本,演变为文化消费符号。近年出现的“同桌主题”咖啡馆、毕业季营销活动等,均挪用原作的符号资本。社会学家陈默指出,这种现象印证了鲍德里亚的“拟像理论”——文化符号在传播中逐渐脱离原本语境。

值得注意的是,短视频平台上同桌挑战话题播放量突破20亿次,用户通过模仿台词实现身份建构。这种数字时代的互动传播,使经典文本获得新的生命力,但也引发关于文化快餐化的争议。

《同桌的你》作为现象级文化文本,其生命力源于对人性本质的精准把握。在技术加速解构传统的当下,作品提醒我们珍视情感联结的原始力量。未来研究可深入探讨:数字原住民对怀旧叙事的接受范式转变,或跨媒介传播中的符号变异规律。当课桌变成触摸屏,我们仍需要这样的作品来确认那些不曾老去的青春。