在历史的长河中,总有一些灵魂如同璀璨星辰,以超越时代的勇气照亮人类的暗夜。罗曼·罗兰的《名人传》正是这样一部镌刻着人性光辉的史诗,它将贝多芬、米开朗基罗、托尔斯泰三位巨匠的苦难与抗争熔铸成永恒的精神图腾。这部作品不仅是对三位艺术巨擘生平的追述,更是一场关于人性尊严与精神超越的哲学思辨,为现代人提供了一面映照自身困境的明镜。

一、英雄主义的重构

罗曼·罗兰在《名人传》中彻底颠覆了传统英雄的定义。他笔下的英雄不再是战场上的征服者,而是“具有伟大心灵”的斗士——贝多芬在耳聋的绝境中谱写《欢乐颂》,米开朗基罗在教廷压迫下创作西斯廷壁画,托尔斯泰则在与贵族阶层的撕裂中追寻真理。这种英雄主义的核心在于“看清生活真相后依然热爱生活”的勇气,正如罗兰在书中强调:“真正的英雄主义,是在认清了生活的本质后依然选择战斗。”

这种重构具有深刻的现代性意义。当物质主义浪潮席卷20世纪初的欧洲时,罗兰通过三位艺术家的生命轨迹,揭示出精神超越的可能路径。米开朗基罗在《大卫》雕像中注入的人性光辉,托尔斯泰在《战争与和平》里展现的悲悯胸怀,都在证明:真正的伟大不在于外在成就,而在于内在生命力的勃发。这种观点与尼采的“超人哲学”形成微妙对话,但更强调苦难中的救赎而非征服。

二、苦难的救赎价值

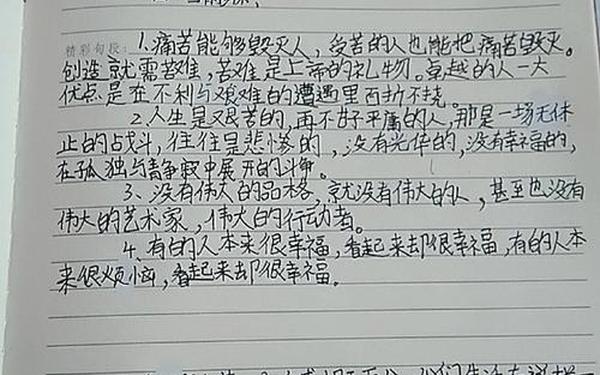

三位传主的人生轨迹惊人相似地交织着痛苦与创造。贝多芬在致友人信中写道:“我要扼住命运的咽喉”,这种对抗并非简单的励志宣言,而是艺术家将肉体痛苦升华为艺术能量的炼金术。耳聋的音乐家创作出最恢宏的交响乐,被教廷奴役的雕塑家雕琢出最神圣的人体,这种悖论恰恰印证了罗兰的论断:“痛苦是天才的养料。”

更深层的救赎体现在精神维度。托尔斯泰的《忏悔录》揭示的信仰危机,与他在农奴改革中的实践形成镜像——这位文学巨匠的挣扎本质上是现代人精神困境的预演。罗兰敏锐指出,三位艺术家通过艺术创作实现了对苦难的超越:贝多芬的音乐成为“穿破黑暗的光束”,米开朗基罗的雕塑化作“石头的史诗”,托尔斯泰的小说则成为“社会的解剖刀”。这种转化过程暗合存在主义哲学,将个体的痛苦升华为普遍的人性关照。

三、艺术的使命觉醒

在罗兰的叙述中,艺术绝非风花雪月的装饰,而是承载着沉重的社会使命。贝多芬将《第九交响曲》献给“全人类兄弟般的拥抱”,米开朗基罗在《最后的审判》中隐藏对教廷腐败的批判,托尔斯泰则用《复活》拷问整个贵族体制。这种艺术观与唯美主义形成鲜明对比,强调创作者必须承担起“时代良心”的责任。

这种使命意识在创作方法论上体现得尤为显著。罗兰开创的“音乐小说”形式,在《约翰·克利斯朵夫》中让叙事节奏与音乐韵律同频共振。他在《名人传》中同样运用这种跨艺术门类的表达:用交响乐式的结构编排贝多芬传,以雕塑般的笔触刻画米开朗基罗,使文本本身成为对传主艺术精神的复调诠释。

四、跨时代的启示录

在物质丰裕却精神贫瘠的当代社会,《名人传》的启示更具现实意义。当“躺平文化”蔓延时,贝多芬的聋耳依然在追问存在的价值;当功利主义盛行时,托尔斯泰的农奴学校实验提示着知识分子的责任。罗兰塑造的这些“不合时宜者”,恰是治疗时代病症的良药。

从比较研究视角看,三位艺术家的超越方式形成互补:

| 传主 | 核心困境 | 超越方式 |

|---|---|---|

| 贝多芬 | 生理残缺与社会排斥 | 将痛苦转化为艺术能量 |

| 米开朗基罗 | 强权压迫与创作自由 | 在妥协中坚守艺术纯粹性 |

| 托尔斯泰 | 阶级矛盾与道德困境 | 用实践探索社会改良 |

这种多维度的超越模式,为现代人应对困境提供了丰富的参照系。正如存在主义心理学家维克多·弗兰克尔所说:“人最终极的自由,在于选择面对困境的态度。”

五、永恒的精神灯塔

重读《名人传》在当下具有特殊意义。在人工智能冲击传统行业的今天,贝多芬对创造力的坚守提示着人性的不可替代;在社交媒体制造信息茧房的时代,托尔斯泰的自我拷问彰显独立思考的可贵。罗兰通过三位艺术家的生命叙事,构建起对抗异化的精神堡垒。

未来的研究可向两个维度延伸:其一,比较《名人传》与中国《史记》的传记书写范式,探究东西方苦难叙事的文化差异;其二,运用接受美学理论,分析不同时代读者对《名人传》的阐释变迁。这些探索将有助于更深刻理解罗兰人文主义思想的当代价值。

当我们在物质主义的迷雾中迷失方向时,《名人传》犹如穿越时空的钟声,提醒我们:真正的伟大,从来不是命运的宠儿,而是那些在黑暗中执火前行的人。这部跨越世纪的启示录,终将在人类精神史上永远闪耀。