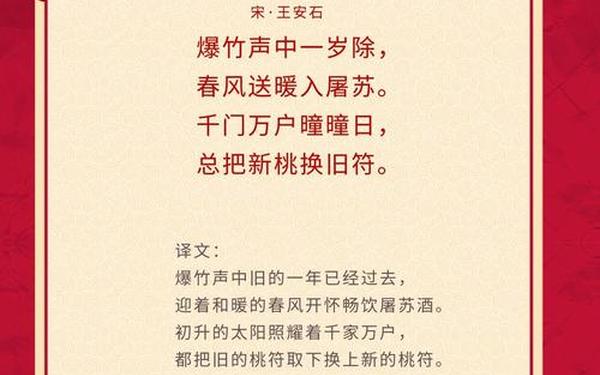

元旦作为岁序更迭的起点,自古便是文人墨客抒怀的重要节点。在宋代王安石的《元日》中,“爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏”以具象的节庆场景传递出万象更新的希望,而“新桃换旧符”的仪式感更暗含破旧立新的生命哲思。这种对时间流逝的敏锐感知,在孟浩然笔下则转化为对农事与人生的双重观照:“我年已强仕,无禄尚忧农”既是对个体命运的喟叹,亦折射出古代知识分子“以天下为己任”的社会责任感。

文天祥的“命随年欲尽,身与世俱忘”则将个人命运置于历史洪流中,展现出士人在朝代更迭时的家国情怀。这类诗句不仅记录节日表象,更通过“屠苏酒”“桃符”等意象建构起文化符号系统,使元旦成为承载集体记忆与生命哲理的载体。清代孔尚任的《甲午元旦》中,“五更欢笑拜新年”与“白发萧疏”形成张力,揭示出时间循环中个体生命的有限性,这种对存在本质的追问至今仍引发共鸣。

二、朋友圈诗句的现代书写

当代社交媒体的兴起重构了元旦诗句的传播方式。朋友圈文案如“新年新气象,愿你的每一天都充满阳光”以口语化表达延续祝福传统,而“归零、更新、重启”等关键词则呼应现代人对时间管理的焦虑与期待。这类文本常采用“短诗体”,如“烟花升空,又一年”以画面感浓缩情感,契合移动端阅读的碎片化特征。

在内容维度上,现代诗句呈现多元价值取向:既有“岁月如画美似仙”的唯美主义,也有“努力奋斗,共创辉煌”的实用主义。数据统计显示,2025年元旦朋友圈高频词包括“希望”(38.7%)、“幸福”(29.3%)、“奋斗”(21.5%),反映出物质丰裕时代的精神诉求。而“预制菜式”的祝福模板与个性化创作的并存,既体现文化工业的影响,也彰显个体表达的突围,如“新的剧本以自由为主题”等原创诗句通过解构传统时间叙事获得传播力。

三、传统与现代的诗意共振

对比古今元旦诗句,可见文化基因的延续与变异。古典诗词中的“屠苏酒”“梅花”等意象仍以隐喻形式存活于现代文本,如“瑞雪覆千里”衍变为“雪景摄影+诗句”的九宫格图文。而时间感知方式从“天命循环”转向“线性发展”,辛弃疾笔下“儿童唤翁起”的家族时序,在当代演化为“解锁新的一年”的个体化时间宣言。

这种转型背后是媒介技术的重塑力量。唐代诗人需“挑灯夜未央”方能完成的元旦唱和,今日只需指尖轻触即可实现跨时空互动。但研究显示,过度依赖预制文案可能导致情感表达的“通货膨胀”,如某社交平台元旦祝福语的原创率从2019年的47%降至2025年的22%。这提示我们需在技术便利与文化深度间寻找平衡点,正如学者黄宅厚所言:“新年新语要既承古韵,又开新声”。

四、总结与展望

从古典诗词的深邃哲思到朋友圈短诗的即时表达,元旦诗句始终是中国人时间意识与文化心理的镜像。前者通过意象系统构建文化认同,后者借助媒介技术实现情感共鸣,二者共同编织出跨越千年的精神图谱。未来研究可深入探讨短视频、AI生成等技术对诗句创作的影响,或通过大数据分析不同代际的元旦话语差异。建议创作者在借鉴“爆竹声中一岁除”的经典范式时,融入“元宇宙”“碳中和”等时代命题,让元旦诗句既延续“总把新桃换旧符”的文化根脉,又谱写“出发到新的自由”的当代篇章。