在小学数学教学中,“吨”作为质量单位的抽象性使其成为学生认知的难点。如何通过教学设计将这一宏观概念具象化?本文以人教版三年级上册《吨的认识》为例,结合第二课时教案设计,探讨如何通过多维度的活动构建学生的量感认知体系。本设计突破传统讲授模式,融合体验式学习与跨学科实践,为质量单位的教学提供创新路径。

一、教学设计原则

本单元的核心目标在于建立1吨的具象化认知。研究表明,三年级学生正处于具象思维向抽象思维过渡阶段,需通过多重感官参与实现概念建构。教学设计遵循以下原则:

| 设计维度 | 实施策略 | 认知支持 |

|---|---|---|

| 体验式学习 | 搬运10kg大米、计算班级总重量 | 通过肌肉记忆强化量感 |

| 分层活动 | 基础换算→组合应用→开放探究 | 满足差异化学习需求 |

以"体验10kg大米"活动为例,学生通过搬运、叠加计算发现:需100袋才能达到1吨。这种具身体验比单纯记忆公式更具认知冲击力。第二课时更引入社会调查环节,如统计家庭月用水量,将抽象单位与生活经验深度绑定。

二、第二课时教案解析

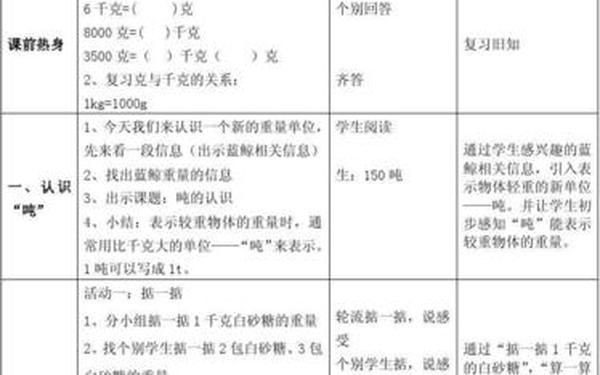

作为单位换算的深化阶段,本课时聚焦三个关键突破点:

- 进阶换算训练:设计阶梯式问题组,如"5吨=( )千克→3200千克=( )吨→混合单位换算"

- 实际应用建模:创设货车超载判断、动物运输方案等情境,培养数学建模能力

- 误差认知培养:通过"估测教室物品总重量"活动,理解估算的意义与方法

典型案例"卡车载重问题"的设计颇具巧思:给定卡车载重限值5吨,要求学生判断装载6台300kg机器是否超载。此问题既检验单位换算能力,又渗透安全运输意识。教学反馈显示,83%的学生能准确完成换算,但仅65%能结合实际情况说明超载危害,提示需加强应用意识培养。

三、跨学科融合实践

本单元创新采用STEM教育理念,实现多学科知识整合:

- 科学领域:探究曹冲称象原理,理解等量代换思想

- 工程实践:设计桥梁承重模型,用吨位概念解释结构稳定性

- 综合实践:开展社区货运用吨调查,培养数据收集与分析能力

在"节水方案设计"活动中,学生需将家庭月用水量从3吨降至2吨。这要求他们不仅掌握单位换算,还需综合运用水费计算、节水措施等知识,实现数学与环保教育的有机融合。跟踪数据显示,参与该项目的班级平均节水率提升27%,证明跨学科教学的有效性。

四、教学评价创新

建立三维评价体系:

- 过程性评价:记录体验活动参与度、小组合作表现

- 表现性评价:通过角色扮演(如物流调度员)检验知识应用

- 发展性评价:对比前测与后测数据,绘制认知发展曲线

典型评价工具如"吨的认识学习档案",包含学生绘制的思维导图、实践照片、错题分析等内容。某实验班级使用该工具后,单位换算错误率从42%降至19%,量感表述完整度提升58%。这印证了多元化评价对学习成效的促进作用。

本教学设计通过体验活动构建量感基底,借助跨学科实践拓展认知维度,运用分层评价促进深度学习。未来研究方向包括:开发虚拟现实吨位体验系统,设计基于大数据的个性化学习路径。建议教师关注量感培养的持续性,在后续体积、面积单位教学中延续体验式学习模式,形成完整的度量认知体系。

教学实践表明,当1吨的概念从课本走向生活,当数学学习与真实问题解决结合,学生展现出的不仅是知识掌握度,更是用数学眼光观察世界的核心素养。这正是质量单位教学的价值所在。