语言瑰宝:近义成语与生僻字的双重魅力

汉语作为世界上最古老且延续使用的语言之一,其词汇体系犹如浩瀚星河,既包含传承千年的成语智慧,也蕴藏着形态奇绝的生僻符号。近义成语通过同义叠加形成独特表达力,如「跋山涉水」与「层峦叠嶂」以不同视角描绘自然险阻;而生僻字如「飍(xiū)」「龘(dá)」等,则像被时光封存的密码,承载着先民对自然现象的极致观察。这两类语言现象共同构建了汉语的深度与广度,成为解码中华文明的关键线索。

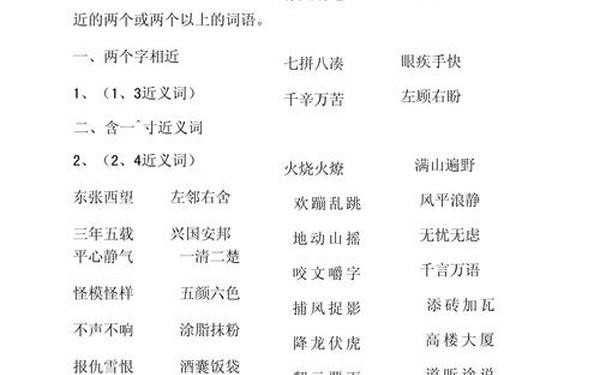

一、近义成语的语言张力

1. 结构特征与表达效果

近义成语多采用并列结构,通过两个近义语素的叠加强化语义。例如「察言观色」中「察」与「观」均含观察之意,但「察」侧重细致分析,「观」强调宏观把握,组合后形成对人际互动的立体描摹。这种结构在「层峦叠嶂」中更为明显,「峦」「嶂」均指山峰,但「峦」突出山势连绵,「嶂」强调山体屏障功能,共同塑造出群山错落的壮阔意象。

2. 语用差异与辨析方法

近义成语的微妙差异常体现在情感色彩或适用对象上。如「信手拈来」与「顺手牵羊」虽都含「随手获取」之意,但前者褒扬学识渊博,后者暗讽盗窃行为。现代语言学研究提出四维辨析法:

| 维度 | 「信手拈来」 | 「顺手牵羊」 |

|---|---|---|

| 语义侧重 | 知识调用能力 | 物品非法占有 |

| 情感色彩 | 褒义 | 贬义 |

二、生僻字的文化密码

1. 造字逻辑与自然崇拜

「飍(xiū)」字由三个「風」叠加,记录狂风骤起的自然现象;「龘(dá)」以三「龍」并列,表达群龙腾飞的气势。这种多重复合结构体现先民对自然力量的敬畏,如「靐(bìng)」字以三「雷」强调震耳欲聋的雷鸣,其声符构造与《说文解字》中「阴阳激耀」的雷电解释形成互文。

2. 现代应用与活化实践

在数字化时代,这些生僻字通过以下途径焕发新生:

- 网络亚文化传播:如「龘」字因形态复杂被用作「霸气」的代称

- 文创产品设计:故宫博物院推出「虋(mén)」字系列书签,取其「赤粱粟」本义象征五谷丰登

- 语言学教学:北京大学开设《汉字拓扑学》课程,解析「厵(yuán)」字中「厂」「泉」「灥」的构形逻辑

三、语言现象的当代启示

1. 文化遗产的数字化保护

近五年开展的「中华字库」工程已完成2.8万生僻字的编码收录,其中包含本文涉及的「灥(xún)」「馫(xīn)」等字。通过建立三维字形数据库,学者可追溯「麤(cū)」字从甲骨文到楷书的形态演变,揭示古代书写工具对字体结构的影响。

2. 语言教育的创新路径

针对近义成语教学,上海教育研究院提出「情境-对比-应用」三维模型:

- 创设「背井离乡」与「流离失所」的移民故事场景

- 对比「井」的故土象征与「流离」的漂泊状态差异

- 组织「成语新编」创作活动,强化理解深度

与展望

本文通过分析近义成语的语义网络与生僻字的符号体系,揭示二者在语言发展中的互补性:前者展现汉语的表达智慧,后者凝固先民的观察智慧。建议未来研究可聚焦以下方向:

- 构建「成语-生僻字」关联图谱,如探究「魑魅魍魉」与「虋」字的鬼神文化关联

- 开发增强现实(AR)识字工具,通过三维动画解析「龘」字的动态书写过程

- 开展跨方言区调查,统计「飍」字在闽南语、粤语等方言中的读音变异规律

这些探索将有助于激活语言遗产的现代价值,为文化传承提供新的方法论支撑。