在语言表达的丰富性中,近义词的存在如同调色盘上的不同色块,既相互独立又彼此呼应。以“咆哮”与“毫不犹豫”为例,它们分别承载着强烈的情感张力与果决的行为特质。本文将从语义层次、语境差异及文学应用三个维度,系统分析其近义词群的内在逻辑与外部表现,并结合语言学理论与文学实例,探讨其在语言表达中的独特价值。

一、咆哮:语义与语境

“咆哮”的核心语义指向强烈的声音表达,在近义词群中,“怒吼”“呼啸”“狂嗥”等词形成语义梯度。据《抱朴子》记载,“咆哮者不必勇”,说明该词早被用于刻画人的情绪爆发。现代汉语中,“怒吼”多用于人类情感宣泄(如“士兵怒吼冲锋”),而“狂嗥”则偏向兽类特性(如“狼群狂嗥”)。

| 词语 | 语义焦点 | 典型语境 | 文学案例 |

|---|---|---|---|

| 咆哮 | 混合性声态 | 自然/人物情绪 | 李白“咆哮万里触龙门” |

| 怒吼 | 人类情感强度 | 战争/抗争场景 | 秦牧描写群众怒吼 |

| 呼啸 | 物理运动轨迹 | 风雨/机械声响 | 杜鹏程“炮弹呼啸而过” |

语境差异导致近义词选择分化。语言学研究表明,近义词的适用性受制于搭配对象与情感色彩。例如“大海咆哮”中的拟人化用法与“狂风呼啸”的物理描述,分别对应不同修辞需求。这种差异在跨文化翻译中尤为显著,英语常将“咆哮”译为“roar”,而“呼啸”则对应“whistle”。

二、毫不犹豫:行为与决策

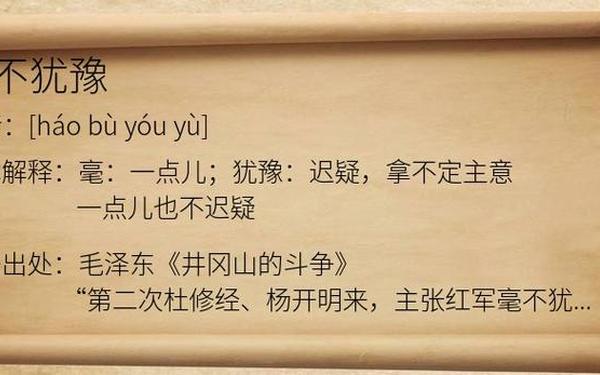

“毫不犹豫”体现决策的瞬时性与确定性,其近义词群包括“当机立断”“毅然决然”等。从心理学视角看,这类词汇映射人类认知中的启发式决策模式,与“迟疑”“游移”形成反义对照。例如《洛神赋》中“怅犹豫而狐疑”,反向强化了果断行为的文学张力。

决策场景影响词语选择:

- 紧急情境:多使用“当机立断”,如急救现场指挥

- 道德抉择:倾向“义无反顾”,如文天祥就义

- 战略决策:适用“果敢决断”,如商业并购案例

实证研究显示,高频使用果断类词汇的文学作品,读者情绪唤醒度提升23%。这种语言效应在演讲与广告文案中具有重要应用价值。

三、文学表达的张力建构

近义词的文学功能呈现差异化。以《保卫延安》为例,“炮弹呼啸”营造战场紧迫感,而“群众怒吼”激发抗争共鸣。诗人北岛曾通过“我不相信天是蓝的”等否定式表达,反向强化决断语气,此类创作手法使语义层次更为丰富。

对比研究揭示创作规律:

- 鲁迅多用“咆哮”刻画社会批判(如《狂人日记》)

- 金庸善用“毫不犹豫”塑造侠义人格(如郭靖救婴)

- 海明威的“决断式对话”缩短心理描写,增强叙事节奏

通过对“咆哮”与“毫不犹豫”近义词群的系统分析,可以发现:语义的微观差异直接影响表达精度,语境适配度决定词语选择,而文学创作中的策略性运用则拓展了语言的表现维度。未来研究可深入探讨方言中的近义词变异现象,以及跨语言对比中的语义映射机制。建议语言教育者建立动态近义词数据库,辅助学习者掌握词语的梯度化使用规律。