唐代诗歌是中国古典文学的巅峰,而《唐诗三百首》则是这座巅峰上最璀璨的明珠。这部由清代蘅塘退士孙洙编选的经典诗集,自1765年成书以来,历经三百年流传,成为跨越时空的文化纽带。它以精炼的篇幅收录了77位诗人的311首作品,涵盖边塞豪情、山水田园、家国忧思、个人抒怀等多元主题,既是对盛唐气象的凝练呈现,也是中华美学的浓缩表达。从李白的“举杯邀明月”到杜甫的“国破山河在”,从王维的“大漠孤烟直”到李商隐的“春蚕到死丝方尽”,这些诗句早已融入民族的文化基因,成为一代代中国人精神成长的底色。

一、历史溯源与编撰价值

《唐诗三百首》的诞生,源于编选者对文化传承的深刻思考。18世纪中叶,孙洙有感于《千家诗》选本良莠不齐,遂以沈德潜《唐诗别裁》为蓝本,秉持“择其尤要者”的标准进行删减。他创造性地将诗歌按五言古诗、七言律诗等体裁分类,使原本散落的诗作形成体系化的审美序列。这种编排方式不仅便于初学者掌握诗歌格律,更暗含从古体到近体的诗体发展脉络。

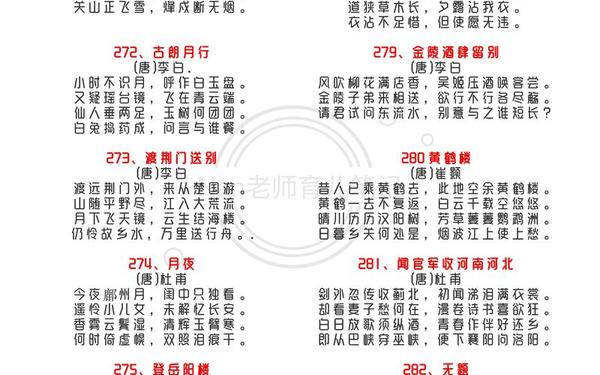

在选诗策略上,编者表现出鲜明的价值取向:杜甫以39首居首,李白33首、王维29首紧随其后,三人作品占比超过三分之一。这种选择既反映了清代诗坛对沉郁顿挫风格的推崇,也凸显了诗歌教化功能的重视。值得注意的是,诗集中收录了唐玄宗、杜秋娘等特殊身份作者的作品,体现出“诗可以观”的编选理念。

二、多维题材与体裁创新

| 体裁 | 代表作品 | 艺术特征 |

|---|---|---|

| 五言绝句 | 《静夜思》《登鹳雀楼》 | 语言凝练,意境空灵 |

| 七言律诗 | 《登高》《锦瑟》 | 对仗工整,情感沉郁 |

| 乐府诗 | 《长恨歌》《琵琶行》 | 叙事宏大,声韵流转 |

在题材开拓方面,边塞诗中岑参的“忽如一夜春风来”展现西域奇景,王昌龄的“秦时明月汉时关”浓缩历史沧桑;山水田园派则通过王维“明月松间照”构建禅意空间,孟浩然“开轩面场圃”描绘农耕图景。这种题材多样性,折射出唐代社会从宫廷到民间的全景式生活画卷。

诗体创新更达到空前高度:李白的《蜀道难》打破七言常规,杂用三、四、五言句式;杜甫首创“即事名篇”新乐府,白居易《长恨歌》将叙事长诗推向巅峰。这些实践不仅丰富了中国诗歌的表现形式,更为宋词元曲的发展奠定基础。

三、艺术特色与文学影响

唐诗的意象创造具有划时代意义。李商隐“春蚕到死丝方尽”将抽象情感具象化,形成多层隐喻;王维“大漠孤烟直”通过线条构图营造画面感,开创“诗中有画”传统。这种意象经营手法,直接影响宋代“江西诗派”的创作理论。

在语言艺术层面,杜甫“朱门酒肉臭”的尖锐对比,白居易“回眸一笑百媚生”的细节捕捉,韩愈“天街小雨润如酥”的通感运用,展现出诗人对汉语表现力的极致探索。据学者统计,诗集中运用的修辞手法达27种,其中比喻、对偶、用典出现频率最高。

四、教育与文化传承

作为传统文化的启蒙教材,《唐诗三百首》构建了独特的教学体系:五言古诗训练语言感知,七言律诗培养格律意识,乐府诗启发历史认知。现代教育研究表明,持续诵读唐诗能提升儿童的语言韵律感和意象思维能力。

在当代传播中,新媒体赋予经典新生命:《中国诗词大会》通过竞技形式激活文化记忆,短视频平台出现“唐诗手势舞”等创新演绎。这些实践证明,唐诗的艺术魅力具有超越时空的适应性。

作为中华文明的精粹载体,《唐诗三百首》的价值早已超越文学范畴。它既是解读盛唐气象的密码本,也是培育审美人格的养分源。未来研究可向两个维度拓展:一是利用数字人文技术构建诗歌意象数据库,二是开展跨文化比较研究,探索唐诗在世界诗歌体系中的坐标。当我们重读“欲穷千里目,更上一层楼”时,不仅是在品味文字之美,更是在接续一个民族生生不息的精神命脉。