《清明》是唐代诗人杜牧的一首七言绝句,以简练的语言描绘了清明时节的凄清氛围与羁旅愁思。这首诗被收录于《唐诗三百首》中,是杜牧的代表作之一,也是中国古典诗歌中吟咏清明节的经典名篇。

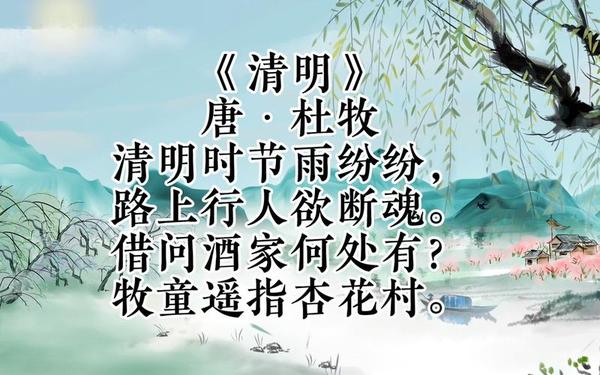

《清明》原文

清明时节雨纷纷,

路上行人欲断魂。

借问酒家何处有?

牧童遥指杏花村。

作者简介

杜牧(803年-852年),字牧之,号樊川居士,晚唐著名诗人。他的诗风清丽自然,擅长写景抒情,与李商隐并称“小李杜”。《清明》一诗通过白描手法,以清明雨景为背景,将哀思与豁达巧妙融合,展现了杜牧含蓄深远的艺术风格。

白话译文

清明时节细雨纷纷飘洒,

路上的行人愁绪如麻、失魂落魄。

向人打听何处可以买酒消愁?

牧童笑着指向远方杏花盛开的村庄。

诗歌赏析

1. 哀景写哀情,情景交融

2. 转折中的诗意升华

3. 语言凝练,意象深远

创作背景与后世影响

杜牧早年仕途坎坷,诗中“行人”的愁苦或与其宦游经历有关。后世对“杏花村”的具体地点虽有争议(如山西、安徽等地),但更注重其文化意象——它已成为中国诗歌中“酒”与“诗意栖居”的经典符号。此诗语言平易却意境悠远,展现了唐诗“言有尽而意无穷”的美学特质。