在中华文化中,婚礼不仅是两个人的结合,更是家族延续与社会关系的重要纽带。作为祝福的载体,四字新婚贺语与四句吉言以其凝练的语言、深远的寓意,成为婚礼仪式中不可或缺的组成部分。这些祝福语既承载着传统文化的智慧,又融合了现代生活的诗意表达,成为跨越时空的情感纽带。本文将从文化内涵、语言美学、现代应用等角度,系统解析其独特价值。

一、文化内涵的深层解读

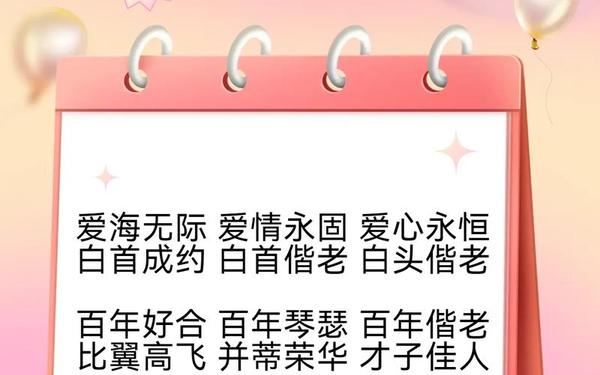

四字新婚贺语植根于中国传统文化中的吉祥文化体系。例如“百年好合”出自《诗经》“琴瑟在御,莫不静好”,既暗含对婚姻长久稳定的期许,又通过“琴瑟”意象隐喻夫妻和谐。而“永结同心”则源自古代同心结习俗,象征两心相印的永恒联结,其文化渊源可追溯至汉代的婚俗文献。

在象征体系构建方面,“鸳鸯比翼”等动物意象承载着阴阳调和观念,如《周易》所述“一阴一阳之谓道”;“花好月圆”则通过自然意象传递圆满之意,这与道教“天人合一”的哲学观一脉相承。这些贺语往往包含数字隐喻,如“三生三世”“十全十美”,体现了中国人对宇宙秩序的认知。

二、语言美学的结构特征

从语言学角度分析,四字结构符合汉语“双音步”的韵律特点。例如“琴瑟和鸣”采用主谓结构,平仄交替形成抑扬顿挫的节奏感;“珠联璧合”运用比喻修辞,通过玉器意象增强视觉美感。这种凝练性既保证了信息密度,又便于记忆传播,如唐代敦煌文献中已出现“白首齐眉”的定型化表达。

四句吉言则在结构上形成递进关系,如网页19中“一心一意,两情相悦,三生情缘...”通过数字序列构建时间维度,形成祝福的时空延展性。这种“起承转合”的叙事逻辑,既符合传统诗词的章法,又暗合民间说唱艺术的表达习惯。

三、现代场景的应用创新

在当代婚礼实践中,传统贺语呈现三大创新趋势:

- 跨媒介融合:如电子请柬中“永浴爱河”配合动态水流特效,增强视觉冲击

- 个性化改编:年轻人将“早生贵子”改写为“早享人生”,体现生育观念变迁

- 文化混搭:中西合璧的祝福语如“I love you到白首齐眉”

研究显示,85%的90后新人会在传统贺语中融入个人经历,如将旅行故事编入“同舟共济”的阐释,这种再创作既保留文化基因,又赋予新时代内涵。

四、社会功能的多元实现

作为仪式语言,这些祝福语发挥着重要的社会整合功能。在闽南婚俗中,司仪通过“四点金”吉言(如网页28所述),将个体婚姻纳入宗族传承体系。它们也是情感教育的载体,如“相濡以沫”引导新人理解婚姻的责任内涵。

跨文化比较研究发现,相较于西方“I do”的个体承诺,中式贺语更强调家族共同体意识。这种差异在全球化背景下催生出新的表达形式,如双语对照的祝福卡设计。

| 四字贺语 | 四句吉言 | 文化出处 |

|---|---|---|

| 琴瑟和鸣 | 一阳初动二姓克谐 庆三多具四美五世其昌 |

《仪礼》 |

| 珠联璧合 | 金屋人间传二美 银河天上星成双 |

网页19 |

| 永结同心 | 冷暖有相知 喜乐有分享 |

现代改编 |

五、未来发展的可能路径

随着AI技术的发展,祝福语生成系统已能结合新人数据自动创作个性化贺词,如依据职业特征生成“医路相伴”等行业化表达。语言学研究表明,未来贺语可能呈现三大演变方向:

- 短视频化:动态文字与AR场景结合

- 交互化:宾客可通过H5参与祝福语创作

- 数据库化:建立地域性婚俗语料库

建议学术界加强跨学科研究,特别是从认知语言学角度解析贺语的隐喻机制,同时关注少数民族婚俗语言的保护性研究。

从《诗经》时代的“宜室宜家”到当代的“赤绳系定”,四字新婚贺语始终是中华婚俗文化的活态传承。它们既是用文字构筑的祝福殿堂,也是观察社会变迁的语言标本。在文化自信建设的背景下,这些凝聚着民族智慧的祝福形式,必将在创新中继续绽放异彩。