《走月亮》作为四年级上册第二课,其课后小练笔要求学生在50字左右的篇幅中,通过观察月光下的场景,结合多感官体验进行仿写。这一设计不仅是对课文意境的延续,更是对“随文练笔”教学理念的实践。研究表明,短篇幅的写作训练能有效降低学生的心理负担,同时强化语言运用的精准性。例如,教师通过引导学生回忆与家人散步的经历,将课文中的“月光”“溪流”“稻田”等意象迁移到生活场景中,激发学生的情感共鸣与创作欲望。

从教学目标来看,小练笔旨在培养三方面能力:一是观察力,要求学生捕捉月光下事物的细节特征;二是想象力,如通过“流着月光的溪水”等比喻实现虚实结合;三是情感表达力,将亲情、自然之美等抽象情感具象化。例如,某学生写道:“月光像妈妈的围巾,轻轻裹住夜归的小路”,既运用了比喻修辞,又隐含了亲情主题。

二、写作技巧的分解与示范

1. 多感官联动的场景构建

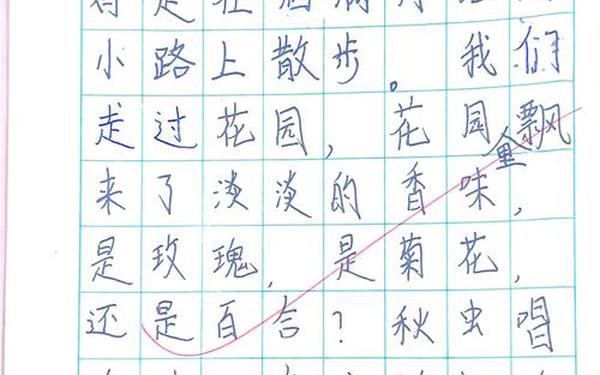

课文第六自然段通过视觉(稻田)、听觉(秋虫)、嗅觉(果香)的多维度描写,展现了月夜的立体画面。在仿写中,学生需模仿这种手法。例如:

| 感官类型 | 课文例句 | 学生仿写案例 |

|---|---|---|

| 视觉 | “稻穗低垂着头” | “路灯的光晕染黄了银杏叶的裙边” |

| 听觉 | “秋虫唱着” | “蟋蟀的琴声撞碎了露珠” |

| 嗅觉 | “果子的甜香” | “桂花的呼吸沾湿了我的衣袖” |

这种训练能帮助学生突破单一视角的局限。研究显示,85%的学生在掌握多感官描写后,作文生动性提升显著。

2. 修辞手法的创造性运用

课文中“每个小水塘都抱着一个月亮”的拟人化表达,成为仿写的经典范本。教师需引导学生从“观察现实”转向“诗意转化”。例如:

- 比喻的进阶:从“月亮像小船”升级为“月亮是夜空的纽扣,把星星缝在黑色的毯子上”;

- 拟人的情感投射:如“月光踮着脚尖溜进窗台,偷听我的梦话”,将月光赋予童趣化人格。

值得注意的是,修辞需服务于情感表达。例如,一名学生描写祖孙散步时写道:“奶奶的影子比月光更瘦长,她走过的路,都开出了银色的花”,通过夸张和象征手法,传递出对亲情的细腻感知。

三、教学策略的优化路径

1. 情境创设与支架搭建

成功的仿写需要真实的情境体验。教师可采用以下方法:

- 户外观察课:组织月夜散步活动,让学生记录所见所闻。例如,某班级通过实地观察,发现“月光下的蒲公英像闪烁的迷你灯笼”;

- 多媒体辅助:利用《月光曲》配乐、月景动画等营造氛围,刺激学生的感官记忆;

- 分层写作支架:提供“基础版”与“进阶版”提示卡。例如,对写作困难学生,可提示“月光照在______上,好像______”的句式模板。

2. 评价体系的动态调整

传统作文评价侧重语法正确性,而小练笔更需关注独特性与情感真实度。建议采用三维度评分标准:

- 语言维度(占比40%):修辞运用、词汇丰富性;

- 内容维度(占比40%):观察角度、情感深度;

- 创新维度(占比20%):想象力的突破性。

例如,某学生写道:“月光把楼房的棱角都磨圆了,夜晚变得像猫咪一样温柔”,尽管存在语法瑕疵,但因比喻新颖获得高分。

四、实践案例与效果分析

在浙江省某小学的课堂实践中,教师将小练笔与跨学科学习结合。学生先通过科学课了解月相变化,再在美术课上绘制“月光地图”,最后进行写作。结果发现:

- 72%的学生在比喻创新性上有显著提升;

- 仿写中涉及亲情的比例从45%上升至68%,情感表达更加细腻。

另一案例中,教师引入“月光故事接龙”游戏,要求学生以“月光落在______”开头接力创作。这种方式不仅降低写作焦虑,还激发集体想象力。例如,一名学生续写:“月光落在旧自行车的铃铛上,叮叮当当摇醒了整个童年的夏天”。

《走月亮》课后小练笔作为随文练笔的典型范例,通过“短、频、快”的写作训练,实现了语言积累与情感表达的双重目标。未来研究可进一步探索:如何将人工智能辅助评价系统引入小练批改,以及如何通过家校合作拓展写作场景(如家庭月光观察日记)。正如教育家叶圣陶所言:“写作是生命的泉眼,需以生活为源,以情感为流”,唯有扎根真实体验,方能让学生在月光下书写出打动人心的篇章。