中秋与国庆的双节交汇,承载着中华民族对团圆与家国的双重情感寄托。从古至今,明月不仅是节日的象征,更成为诗人笔下情感的载体。本文通过梳理双节祝福语与经典古诗,探讨其文化内涵与时代价值,展现传统与现代的融合之美。

一、双节祝福语的文化意蕴

传统与现代的表达交织

中秋国庆双节祝福语的核心在于“团圆”与“家国”的并置。例如“月圆人聚心团圆,人庆家庆举国庆”,既传递家庭团聚的温馨,又彰显国家昌盛的豪情。传统表达常借自然意象,如“桂花浮玉”“皓月当空”,而现代祝福语则更具创意,如“3+7=8?当中秋遇上国庆”,以数字游戏激发共鸣。

从语言结构看,祝福语呈现三大特征:对仗工整(如“月圆事圆事事圆,国和家和人和和”)、情感递进(如“家国同庆,目光所及皆是圆满”)、时代融合(如“优化文明环境,打造现代新港城”)。这些表达既延续古典韵律,又注入时代精神。

情感层次的多维延伸

双节祝福语的情感辐射范围从个人延展至国家:

| 情感维度 | 典型例句 | 文化符号 |

|---|---|---|

| 家庭温情 | “月圆人团圆,心有千千结” | 月饼、桂花 |

| 家国情怀 | “嫦娥载歌载舞,幸福快乐非你莫属” | 国旗、航母 |

| 时代奋进 | “抢抓新机遇,再创新辉煌” | 科技、改革 |

这种递进式表达,呼应了《礼记》中“修身齐家治国平天下”的思想脉络,形成微观与宏观的情感共鸣。

二、中秋古诗的审美范式

十大经典诗作解析

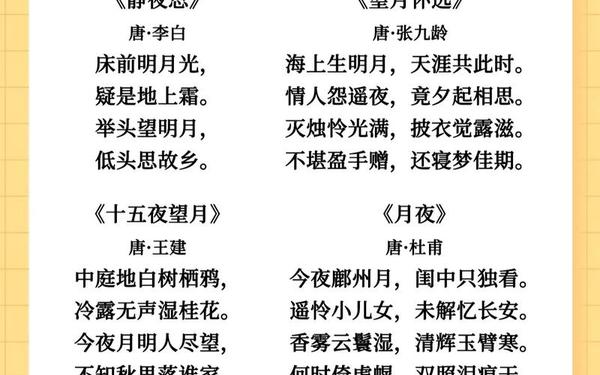

以下为兼具文学价值与文化影响力的十首中秋古诗:

| 诗名 | 作者 | 名句 | 赏析要点 |

|---|---|---|---|

| 《水调歌头》 | 苏轼 | “但愿人长久,千里共婵娟” | 哲理性超越个体悲欢 |

| 《望月怀远》 | 张九龄 | “海上生明月,天涯共此时” | 雄浑意境中的普世思念 |

| 《八月十五夜月》 | 杜甫 | “此时瞻白兔,直欲数秋毫” | 战乱中的细腻观月 |

| 《子夜吴歌》 | 李白 | “长安一片月,万户捣衣声” | 边塞月色与家国叙事 |

| 《中秋月》 | 晏殊 | “玉蟾清冷桂花孤” | 以物喻人的孤独美学 |

这些作品构建了中秋诗的三大审美维度:空间张力(如张九龄的“天涯共此时”)、时间哲思(如苏轼的“月有阴晴圆缺”)、情感投射(如王建的“秋思落谁家”)[[22][31]]。

诗歌意象的传承流变

从唐代至宋代,中秋诗意象发生显著演变:

- 唐代:侧重自然描写(如李白“明月出天山”),体现雄浑气象

- 宋代:融入哲理思考(如辛弃疾“乘风问化工”),展现理性深度

- 明清:转向生活雅趣(如徐有贞“且喜人间好时节”)

这种流变折射出文人精神世界的变迁,从盛唐的自信张扬到宋代的思辨内省,最终落脚于世俗生活的审美化[[23][31]]。

三、文化符号的现代转化

传统元素的创新表达

当代双节文化呈现三大创新路径:

- 符号重组:如“左手月饼,右手敬礼”,将饮食符号与爱国仪式并置

- 媒介融合:古诗通过短视频配乐、手绘漫画等形式传播

- 场景拓展:企业将“玉兔”“嫦娥”元素融入品牌营销

这种转化并非简单复刻,而是如学者胡茂林所言:“通过现代性叙事重构传统,使文化记忆获得新生”。

教育传播的双向路径

在基础教育领域,中秋古诗的教学呈现新特点:

- 小学阶段侧重意象感知(如“地白”“冷露”的意境体会)

- 中学阶段注重文化比较(如中西月亮意象差异)

- 大学阶段开展跨学科研究(如古诗中的天文历法考据)

社区通过“飞花令”“诗词灯谜”等活动,让古典文化融入日常生活。

从“海上生明月”的亘古诗情,到“双节喜相逢”的现代欢庆,中秋文化始终在传承中创新。建议未来研究可深入探讨:①新媒体对古诗传播的范式重构;②全球化语境下双节文化的对外传播策略。唯有在传统根系上生长新枝,才能让文化记忆永葆生机。