当晨光刺破云层,天安门广场上的五星红旗迎风舒展,如同一条流淌着热血的河流,将中华民族的集体记忆与未来希冀交织成永恒的符号。这面由五颗金星与殷红底色构成的旗帜,不仅是主权的象征,更是镌刻着无数先烈以生命书写的忠诚史诗。正如一位老者在国旗下含泪低语:“每次仰望这抹红,都像是触摸到祖父从抗日前线寄回的家书,字字浸透家国情怀。”

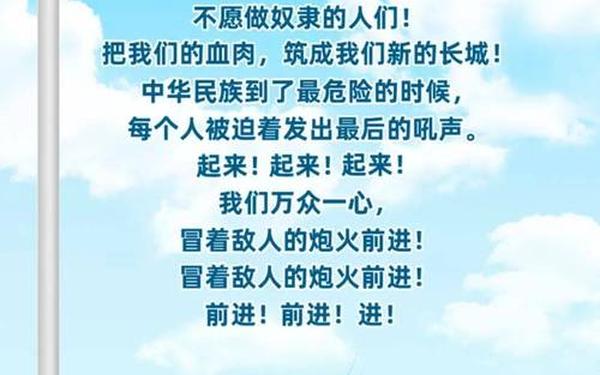

从虎门销烟的硝烟到嘉兴南湖的红船,从长征途中的草鞋到开国大典的礼炮,国旗的经纬间凝结着代代中国人的奋斗密码。网页23中那位北京游客的回忆极具代表性:当国旗伴着国歌升起时,白发老人与稚童同声高唱,军人以标准军礼致敬,这种跨越时空的精神共鸣,正是民族文化基因的鲜活呈现。而网页51中“烈士的鲜血铸就国旗”的论述,更揭示了红旗下每寸纤维承载的历史重量——那是林则徐“苟利国家生死以”的决绝,是方志敏《可爱的中国》中的深情,是两弹元勋们隐姓埋名的坚守。

二、教育实践中的价值传递

在贵州山区的希望小学,每周一的升旗仪式是孩子们最庄重的课堂。校长总会在国旗下讲述杨靖宇胃中草根的故事,让幼小心灵理解“五星红旗为何鲜红”。这种教育场景印证了网页27中“新时代教育工作者坚持立德树人”的实践路径,通过具象化的历史叙事,将抽象的国家概念转化为可感知的精神养分。

教育工作者们深谙国旗的教化力量。如网页1中教师群体所述,他们以国旗为媒介,构建起“镰刀斧头”旗帜下的成长坐标系。在深圳某中学的爱国主义教育基地,学生们亲手缝制缩小版国旗,通过经纬线的交织领悟“团结”的真谛;北京某小学开发的AR国旗课程,让学生穿越时空见证1949年第一面五星红旗的缝制过程。这些创新实践,使网页51中“引领青少年树立正确价值观”的倡议落地为可触摸的教育图景。

三、个体行动中的责任担当

在海拔5400米的詹娘舍哨所,戍边战士次仁旦增每天都会仔细拂去国旗上的冰霜。这个细节呼应着网页28中边防军人“不负头顶国徽”的誓言,更诠释了网页41所述“爱国在点滴行动”的深刻内涵。当城市白领在地铁车厢主动捡起掉落的小国旗,当海外学子在毕业典礼上展开五星红旗,这些微末之举正如涓滴细流,汇成民族精神的浩荡江河。

普通人的爱国叙事往往更具穿透力。网页23记载的游客群体自发合唱国歌的场景,与网页51中“传递红色接力棒”的号召形成互文。在武汉抗疫期间,方舱医院里的国旗墙成为患者的精神支柱;河南洪灾中,志愿者用红旗标记救援路线。这些现实图景证明,对国旗的敬仰早已超越仪式范畴,成为危急时刻凝聚人心的精神图腾。

四、时代浪潮下的使命延续

站在“两个一百年”的历史交汇点,国旗所承载的使命被赋予新内涵。网页51中“少年雄于地球则国雄于地球”的寄语,在粤港澳大湾区青年创客社区得到生动演绎——这里悬挂的每面国旗旁,都标注着年轻团队在量子计算、生物医药等领域的突破。这种将个人理想熔铸于国家需求的实践,正是对国旗精神最具时代性的注解。

面对气候变化、科技竞争等全球性挑战,新时代的国旗守护者需要拓展精神疆域。正如网页42提及的爱国教育模板创新,上海某中学开发的“数字国旗馆”项目,运用区块链技术追溯每面国旗的使用轨迹;杭州亚运会期间,智能机器人方阵通过光影技术演绎国旗变阵。这些探索不仅延续了爱国传统,更以科技语言重构了国家认同的表达方式。

永恒飘扬的精神火炬

从帕米尔高原的界碑到南海礁盘的灯塔,从实验室的显微镜到月球的探测车,五星红旗始终是中国人精神原乡的显性标识。它既是历史的琥珀,封存着先辈的热血;也是未来的罗盘,指引着复兴的航程。当我们向国旗敬礼,本质上是在进行一场跨越时空的价值确认:个人的生命意义如何与民族命运同频共振。正如网页1中青少年的誓言“传递红色接力棒”,这份庄严的承诺,需要每个时代的人用不同的方式续写——或是在科研一线攻坚克难,或是在平凡岗位精益求精,或是以艺术创作传递精神火种。唯有如此,国旗象征的民族精魂才能历久弥新,永远高扬在人类文明的天际线上。