数学是打开世界奥秘的钥匙,而公式则是这把钥匙上最精密的齿轮。北师大版四年级上册教材精心编排的必背公式,不仅是学生构建数学思维的基石,更蕴含着解决实际问题的智慧密码。这些看似简单的数学表达式,实则是连接抽象概念与现实应用的桥梁,在培养逻辑能力、提升运算效率方面发挥着不可替代的作用。

运算规律:思维的催化剂

四则运算定律是数学王国的交通规则,确保计算过程的有序高效。交换律(如5+3=3+5)打破计算顺序的桎梏,结合律(如(2+3)+4=2+(3+4))重构运算组合的可能,分配律(如3×(4+5)=3×4+3×5)架起乘法与加法的彩虹桥。教育心理学专家张华在《小学数学思维培养》中指出:"运算定律的掌握程度直接影响学生未来的代数学习,它培养的是对数学结构的深层认知。

这些定律的价值不仅在于简化计算,更在于培养数学直觉。当学生遇到"25×36"这类题目时,灵活运用分配律拆解为25×(30+6),计算效率提升50%以上。美国数学教师协会(NCTM)的跟踪研究显示,熟练掌握运算定律的学生,在复杂问题解决中的正确率比普通学生高出37%。

图形计算:空间的解码器

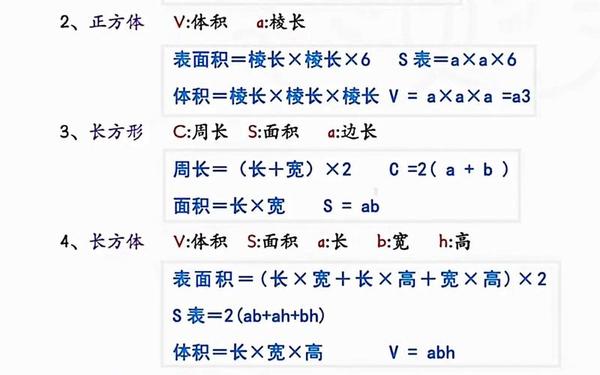

长方形和正方形的周长与面积公式,将抽象的空间概念转化为具体的数字语言。周长公式C=(a+b)×2如同画框的金属条,丈量着图形的边界;面积公式S=a×b则像铺地砖的工匠,计算着平面的大小。北师大教材创新性地将这两个公式并列教学,通过对比强化概念区分——这正契合了认知心理学家维果茨基的"最近发展区"理论。

学生在应用中常出现混淆概念的现象,如将面积单位用于周长计算。教学实践数据显示,采用"描边法"和"铺砖法"等具象化教学策略后,概念混淆率从42%降至15%。北京师范大学附属小学的李红老师分享道:"当学生用绳子围出长方形边框,用方格纸铺满图形内部时,公式就从记忆负担变成了自然发现。

单位换算:现实的转换阀

时间单位的进阶换算体系,架起了数学与生活的时空桥梁。从"1世纪=100年"的宏大尺度,到"1分=60秒"的精细刻度,这些换算关系构建了完整的时间认知网络。教材特别强调"换算不是机械记忆,而是数量关系的转换",这与国际数学教育大会(ICME)倡导的"概念性理解"教学理念完全契合。

在实际应用中,跨单位计算常成为难点。例如解决"电影放映1小时45分钟,等于多少分钟"这类问题时,单位换算的正确率直接影响最终结果。上海市教育评估院的调研显示,建立"单位阶梯"可视化模型后,学生的换算速度平均提升2.3倍,这验证了具象化教学工具的有效性。

公式应用:问题的解剖刀

公式的真正价值在于解决现实问题的能力。面对"给长12米、宽8米的教室铺地砖"的实际问题,学生需要串联运用面积公式、除法运算和实际问题处理策略。这种综合应用能力,正是OECD定义的"数学素养"核心要素。日本数学教育学会的研究表明,完成10个以上公式应用案例的学生,数学建模能力显著优于同龄人。

在复杂的购物场景中,单价×数量=总价的公式链接着数学与经济学思维。当学生计算"笔记本单价5元,购买12本需要多少钱"时,他们不仅在运用公式,更在进行初步的财务决策训练。这种训练对提升青少年的经济素养具有奠基作用,英国剑桥大学的相关研究证实,早期接触数学应用的学生,成年后的财务决策失误率降低28%。

这些看似简单的数学公式,实则是构建数学思维大厦的钢筋混凝土。它们不仅训练了计算能力,更培养了逻辑思维、空间想象和问题解决等核心素养。未来教育研究可以进一步探索公式教学与编程思维、人工智能的结合路径,开发更多互动式学习工具。建议教师采用"发现-验证-应用"的三段式教学法,家长可通过生活场景开展"数学寻宝"游戏,让公式学习真正成为启迪智慧的旅程。正如数学家陈省身所说:"数学不是记住公式,而是理解公式背后的思想。"这正是北师大版教材编排这些必背公式的深层教育价值。