关于“小灵通漫游无名国”与“小灵通漫游2000年”的主题,可以从虚构的作文创作和现实中的通信技术发展两个角度来解读:

一、虚构故事中的“无名国”与社会隐喻

在《小灵通漫游无名国》系列作文中(多篇学生习作),故事设定了一个所有国民都叫“无名氏”的国家,通过幽默的日常生活场景,揭示了名字对身份识别和社会秩序的重要性。例如:

1. 家庭与社交的混乱:无名国中,家庭成员因没有名字导致沟通困难,如妈妈喊“无名氏”时全家同时应答,引发误会和争吵。

2. 教育与管理的困境:课堂上老师点名“无名氏”,全班学生集体起立;邮递员无法投递同名信件等,凸显了重名带来的效率低下。

3. 社会改进的契机:小灵通最终建议国王为国民赋予独特姓名,将“无名国”改为“有名国”,象征个体身份的重要性。

这些情节既是对名字功能的寓言式探讨,也隐喻了现实社会中规范标识系统的必要性。

二、现实中的“小灵通”与2000年代的技术浪潮

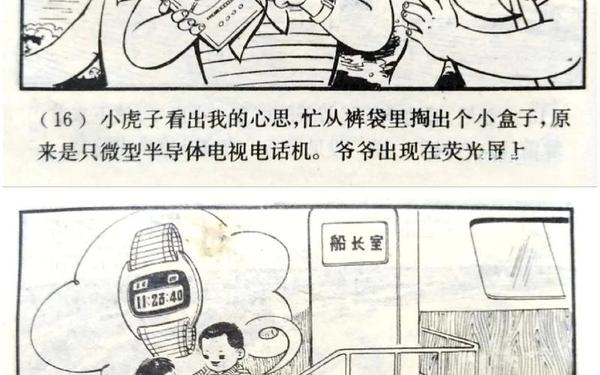

“小灵通”在现实中是一种基于PHS技术的无线市话设备,2000年前后在中国市场爆发,成为一代人的记忆:

1. 技术特点:

2. 文化影响:

3. 兴衰历程:

三、虚构与现实的交织:技术与社会的双重叙事

1. 名字与身份的隐喻:作文中“无名国”的混乱与现实中“小灵通”的命名(源自科幻IP)形成呼应,均体现了标识系统对个体和社会运作的基础作用。

2. 技术乌托邦与局限:小灵通在2000年代既是通信民主化的象征(低价普及),又因技术缺陷成为过渡产物,类似“无名国”从无序到有序的变革过程。

3. 时代记忆的载体:无论是作文中的寓言,还是真实的小灵通历史,都承载了特定时代的集体记忆与文化符号意义。

“小灵通漫游无名国”以虚构故事探讨社会规则,而“小灵通漫游2000年”则映射了通信技术从崛起到落幕的真实历程。两者共同揭示了一个主题:无论是姓名还是技术,规范与创新都是推动社会进步的核心动力。