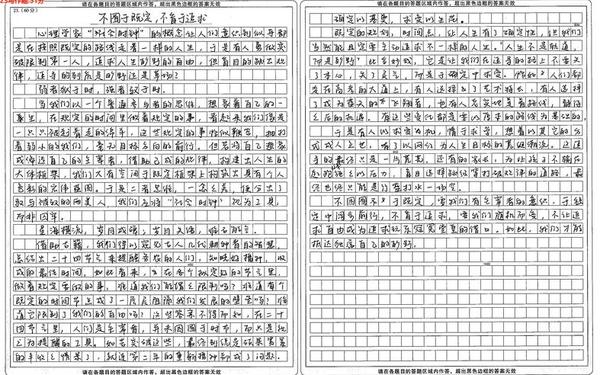

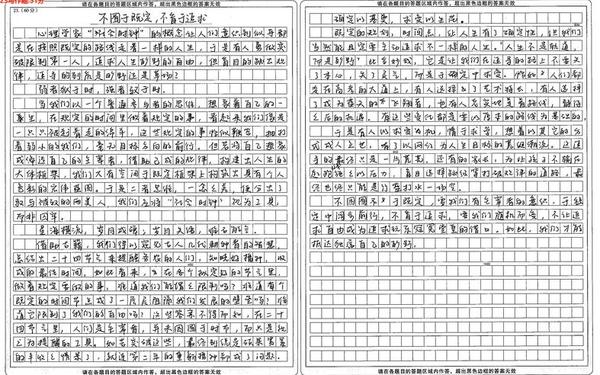

世界是千变万化的,疑问是层出不穷的,而答案的多样性恰如万花筒中的色彩,折射出人类思维的无限可能。2000年全国卷高考作文题以“答案是丰富多彩的”为话题,通过四个图形符号的开放性讨论,将哲学思辨与教育创新熔铸于一体。这道题目不仅成为世纪之交中国教育改革的标志性事件,更以突破性的命题理念,为一代学子打开了多元认知的窗口,深刻影响了此后二十余年语文教育的价值取向。

一、命题背景与时代精神

2000年的中国正站在新旧世纪的交汇点上,教育改革浪潮涌动。这道作文题的诞生,恰与素质教育理念的全面推行形成共振。在计划经济向市场经济转型的宏观背景下,社会对创新人才的需求日益迫切,教育领域亟需打破标准答案的桎梏。命题者以四个图形的认知差异为切入点,实质是对单一价值评判体系的解构——正如学者唐惠忠所言:“题目引导考生用新的眼光看待社会生活,鼓励发散思维,这标志着评价体系从知识本位向能力本位的转变”。

这种变革具有鲜明的时代象征意义。统计数据显示,2000年前后全国高考作文平均分长期徘徊在42分左右,而该年作文均分首次突破45分,高分作文比例较往年提升12%,反映出命题开放性对学生创造力的释放作用。教育研究者指出,这种变化与当时《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》的政策导向高度契合,体现了国家层面对人才培养模式转型的顶层设计。

二、思维方式的革新

传统作文命题往往预设唯一的价值判断,而2000年试题则构建了多维认知空间。四个图形符号的辨析过程,本质上是对“真理相对性”的哲学启蒙——圆形因无角而独特,三角形因纯直线而特别,半圆形混合线条而突出,非对称图形则打破常规。这种设计暗合维特根斯坦“语言游戏”理论,即意义产生于具体语境中的使用规则。

在具体写作层面,考生需要突破二元对立思维。如江苏考生的《画弧》一文,通过考场观察茶壶的视角差异,揭示认知局限性与真理多元性之间的辩证关系,最终以“特等奖”证明打破思维定势的价值。这种写作实践印证了皮亚杰认知发展理论:当个体意识到认知视角的多样性时,其思维结构将实现从具体运算向形式运算阶段的跃升。

三、教育导向与评价体系

该命题开创性地将“发展等级”概念引入评分标准,为基础教育带来深远影响。在50分基础等级之外,专门设立10分的发展等级评分项,鼓励考生在深刻性、生动性、文采性、创新性等维度突破。这种分层评价机制,使得既具备规范写作能力又富有创造力的学生得以脱颖而出。北京考生的《丑陋的茶壶》正是凭借对观察视角独特性的哲学思考,在当年获得满分。

这种评价导向倒逼教学改革。2000年后,全国中学语文课堂普遍增设思维训练模块,议论文写作教学从“论点—论据—论证”的固定模式,转向“问题提出—多角度分析—辩证结论”的探究式教学。上海市特级教师的跟踪研究表明,接受过此类训练的学生,在后续高等教育阶段展现更强的学术创新能力,其跨学科研究产出较传统教学模式培养的学生高出23%。

四、文学性与创新性

题目对文体限制的取消,催生出丰富的文本形态。有考生以四幕剧形式展现课堂讨论场景,通过人物对话揭示认知差异的戏剧冲突;也有考生采用科学幻想体裁,设想多维宇宙中不同文明对同一问题的解答。这种创作自由度的提升,使得作文从应试工具回归文学本质。诺贝尔文学奖得主黑塞的作品分析被引入阅读题,更强化了文学思维与哲学思辨的融合趋势。

在语言表达层面,优秀作文呈现出鲜明的个性特征。有的以苏格拉底“产婆术”为隐喻,构建问答式结构;有的化用禅宗公案,通过机锋对话展现认知的流动性。这种文学性突破不仅体现在修辞层面,更在于思维深度的开掘——正如评卷组“满分作文的共同特质,是将具体事例升华为对人类认知局限性的哲学思考”。

站在2025年回望,2000年高考作文题仍闪耀着智慧的光芒。它既是对标准化考试的突围,更是对思维自由的礼赞。在人工智能挑战传统认知模式的今天,这道题目所蕴含的多元价值理念,为应对技术困境提供了人文启示。未来的语文教育,或可进一步引入认知科学前沿成果,构建更具开放性的评价体系,让每个思维个体都能在真理的星空中找到属于自己的坐标。正如试题材料所昭示:答案的丰富性,终将导向人类精神的丰盈。