泥土,既是承载生命的自然元素,也是传递情感的文学意象。在《甜甜的泥土》的教案设计中,一包奶糖化为土地的隐喻,将母爱的永恒与人性的温暖编织成深刻的教育叙事;而科学领域的“泥土探索”教案,则通过观察、实验与种植活动,让学生在动手实践中触摸自然的脉搏。这两种看似迥异的课程设计,实则共同指向了教育中“感性认知”与“理性探索”的融合可能,为当代教育模式提供了多维度的启示。

情感与文学的双重构建

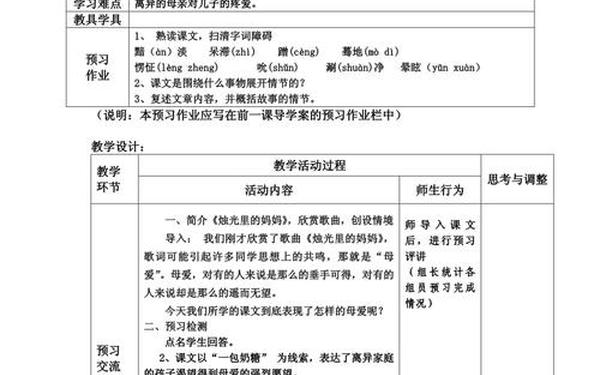

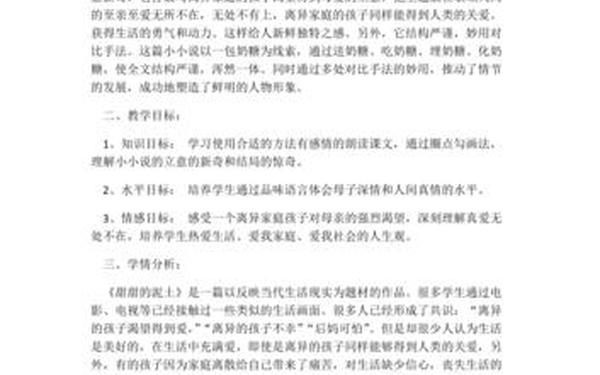

《甜甜的泥土》教案以台湾作家黄飞的微型小说为载体,通过“送糖—分糖—埋糖—化糖”的情节链条,构建了立体的情感教育框架。在教学设计中,教师引导学生通过环境描写分析人物心理,例如“西北风呼啸”与“宛如雪雕的母亲”形成强烈对比,既烘托出母亲等待的焦灼,又暗示着社会对离异家庭的情感漠视。这种文学解读训练,使学生在品味“甜中带涩”的泥土意象时,能自发联想到现实中的家庭困境。

更值得关注的是该教案采用的“情境代入法”。通过让学生模拟续写结尾、对比原著结局,教师巧妙地将文本理解转化为情感共鸣。有学生提出“泥土的甜源于人间善意”的观点,这与研究者提出的“教育叙事应突破血缘边界”不谋而合。这种教学策略不仅培养了批判性思维,更让学生在文学虚构与现实关怀之间建立起情感联结。

实践与观察的科学启蒙

在幼儿园至初中的泥土主题教案中,科学探究呈现出螺旋式上升的设计特征。小班“种瓜”活动要求幼儿辨别不同瓜类的种植土壤特性,通过“挖坑—放苗—覆土”的流程,初步建立植物生长条件的概念。而初中科学课程则深化为土壤结构分析,学生通过砂粒、黏粒的渗水实验,理解孔隙率与保水性的关系,最终推导出壤土类土壤最适宜种植的结论。

这些实践课程突破传统讲授模式,例如某中班教案设置“干湿泥对比实验”,让儿童在揉捏中发现泥土含水量与塑形能力的关系。当幼儿惊呼“湿泥能粘住小树枝”时,其认知已从感性触摸上升到物质特性的初步归纳。这种阶梯式教学设计,暗合皮亚杰的认知发展理论,使科学概念在具身体验中自然生成。

跨学科整合的教育价值

两类教案的深层交汇点在于“泥土”符号的多元解读。文学课堂上的甜味泥土,既是母爱的物质载体,也隐喻着社会温情的渗透可能;科学实验中的分类土壤,则成为理解生态系统的微观切口。某高中教师尝试将两者结合,在《甜甜的泥土》教学中引入pH试纸检测“糖化土壤”的成分变化,这种跨学科探索虽显生涩,却为课程整合提供了新思路。

从教育目标看,两类课程共同指向核心素养的培养。文学鉴赏中的人物形象分析(如小亮面对继母时的心理揣摩),与种植活动中“连续观察记录表”的设计,分别锻炼了共情能力与实证思维。研究者指出,这种“情感—认知”双轨并进的教学模式,更符合脑科学中的全脑学习规律。

教学策略的创新与反思

现有教案在情境创设方面展现出创造力。例如某教师用《大鱼和小鱼》寓言导入《甜甜的泥土》,通过角色扮演引发学生对“保护与成长”的辩证思考。而在科学领域,AR技术的应用让土壤剖面结构可视化,学生可360°观察腐殖质层的生物活动。这些创新手段有效突破了传统教学的时空限制。

但研究也暴露出亟待改进的环节。文学教案多集中于情感共鸣,缺乏对社会结构性问题的深度探讨;科学课程则偏重操作流程,较少涉及土壤污染等现实议题。未来教学设计可尝试构建“问题链”,如在分析甜味泥土生态意义时,引入城市土壤重金属超标数据,推动学生从文本理解转向社会参与。

从《甜甜的泥土》中的人文关怀,到各类泥土实验中的科学精神,教育者正在探索一条贯通“心灵培育”与“思维训练”的融合之路。这种探索启示我们:当文学意象遇见科学实证,当情感叙事碰撞观察记录,教育便能在感性与理性的交织中,培育出真正“完整的人”。未来的研究可进一步关注跨学科评价体系的构建,以及数字技术在泥土主题教学中的深化应用,让这片滋养生命的土地,真正成为滋养灵魂的教育沃土。