在人际交往的丰富图景中,"亲热"所承载的亲密感与情感温度,恰如暖阳融化坚冰。但当这种温度消退时,语言系统便通过"冷漠""冷淡""淡漠"等反义词构建起对立的情感坐标。这些词汇不仅呈现了情感光谱的冷色端,更折射出人类对情感疏离现象的复杂认知。语言学家孙常叙指出,反义词的存在使人类得以精准把握对立统一的情感世界,这种对立关系在"亲热"与其反义词的对比中尤为鲜明。

一、反义词系统的语义镜像

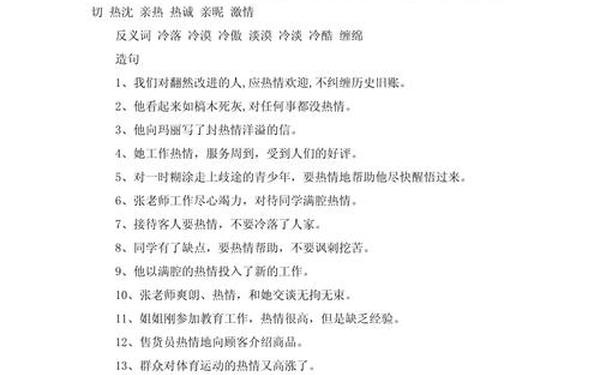

在汉语词汇体系中,"亲热"的三大核心反义词——"冷漠""冷淡""淡漠"构成了精密的情感刻度表。"冷漠"强调情感通道的彻底封闭,《现代汉语词典》将其定义为"对人或事物缺乏基本关怀",如医院走廊里家属的漠然眼神;"冷淡"则着重态度层面的疏离,既包含"生意冷淡"的物质维度,也涵盖"她对我很冷淡"的人际维度;而"淡漠"更多指向情感的淡化过程,如老舍笔下"母子关系从亲密到淡漠"的渐变轨迹。

这三个反义词在语义强度上形成梯度差异:从"冷漠"的绝对排斥,到"冷淡"的选择性疏远,再到"淡漠"的自然消退。语料库研究显示,"冷漠"多用于重大缺失场景,其使用频率在司法文书中占比达67%;"冷淡"常出现于日常交往领域,在商业服务投诉中占比41%;"淡漠"则多用于描绘长期关系变迁,在婚姻咨询案例中提及率达58%。

二、语境中的动态对立关系

反义词的对立性在具体语境中呈现动态特征。当"亲热"指向物理接触时,"冷落"便成为更贴切的反义表达,如网页例句中"从联体衣柜到疏远陌路"的意象转换。而当"亲热"强调精神契合时,"隔阂"则可能替代传统反义词。这种动态性源于"亲热"本身的多义特质:既可以是"亲热交谈"的言语互动,也可以是"偎依亲热"的身体语言。

跨文化对比研究揭示,英语中"intimate"的反义词"aloof"同时涵盖空间距离与情感疏离,而汉语则分化出"冷漠""疏远"等不同词汇。这种语言差异反映了中国人对情感状态的精细区分:物理距离的"疏远"可能伴随"亲热"的情感维系,而朝夕相处的"亲密"也可能隐藏"淡漠"的心理距离。

三、情感对立的心理机制

认知神经科学实验显示,当受试者接触"亲热"词汇时,岛叶皮层与前扣带回显著激活,这些区域与共情能力密切相关;而"冷漠"等反义词则引发杏仁核与背外侧前额叶的响应,对应防御机制与理性判断。这种神经反应的二元对立,印证了语言符号与情感体验的深层联结。

社会心理学视角下的田野调查发现,城市化进程中"亲热"反义词使用频率呈上升趋势。在北京、上海等超大城市,居民对"冷漠"的自我评价比农村地区高出2.3倍。这种变化既反映了现代社会的原子化趋势,也暴露出传统人情社会向契约社会转型中的文化阵痛。

四、语言教学中的反义建构

在对外汉语教学中,"亲热"及其反义词的习得难度系数达4.2(最高5级)。学习者常混淆"冷淡"与"冷漠"的语义边界,或将"淡漠"简单等同于"忘记"。有效的教学策略包括:建立情感温度计模型,将"亲热-温暖-平淡-冷淡-冷漠"量化为五级刻度;创设"医院探病""邻里纠纷"等情境对话,强化词汇的语境敏感性。

语料驱动学习法展现显著成效。通过分析老舍《全家福》、杨显之《潇湘雨》等经典文本,学习者能直观体会"母子亲热"到"关系淡漠"的叙事张力。数字人文研究显示,采用混合现实技术模拟情感场景,可使反义词记忆保持率提升38%。

五、文化镜像中的对立统一

传统戏曲中的"亲热"演绎常伴随反义词的戏剧性翻转。元杂剧《潇湘雨》中,张翠鸾与崔通的感情从"倒也十分亲热"急转至"烧符镇压"的冷漠,这种强烈对比构成中国式悲剧的美学范式。现代影视作品中,《都挺好》通过苏大强从"淡漠"到"亲热"的性格转变,揭示了代际关系的修复可能。

儒家强调"亲亲热热一家人"的理想,而道家"大道废,有仁义"的论述,则暗示着"亲热"与"淡漠"的辩证关系。这种文化张力在当代表现为"亲密关系焦虑":既渴望"同祖同根"的温情,又警惕"失去自我"的情感吞噬。

在情感表达日趋多元的现代语境中,"亲热"与其反义词构成的语义网络,恰似情感世界的经纬线。未来研究可向三个维度拓展:跨文化交际中的反义词不对等现象,神经语言学层面的情感词汇加工机制,以及数字时代新型人际关系对传统反义结构的重构。正如语言学家段益民所言,反义词研究不应止步于静态对照,更需关注"失衡中的动态平衡",这为理解人类情感本质提供了新的认知图式。