在初中语文教学体系中,九年级上册作为衔接基础教育与高中教育的关键阶段,其教学设计需要兼顾知识体系的完整性、思维能力的进阶性以及核心素养的渗透性。人教版教材以“立德树人”为根本导向,通过六个单元的经典文本构建起文学审美、文化传承、思辨能力三位一体的教学框架。教师如何在有限课时内实现从“教教材”到“用教材教”的跨越,成为提升课堂效能的核心命题。

教材内容解析

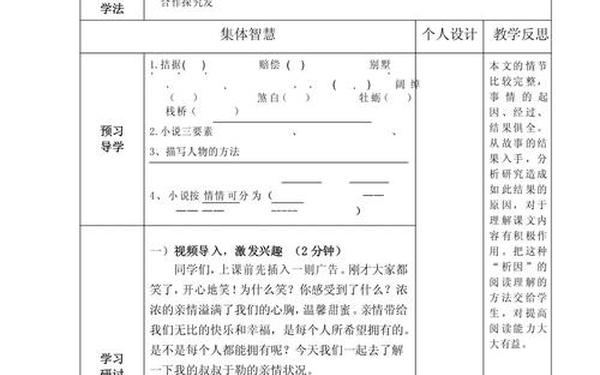

九年级上册教材采用“主题组元”的编排方式,六个单元分别对应诗歌鉴赏、演讲艺术、小说品读、史传研习、哲理思辨、戏剧体验等不同文体类型。以第一单元为例,《沁园春·雪》《乡愁》等作品构成诗歌专题,既包含古典诗词的意境营造,又涵盖现代诗歌的意象创新,形成跨越时空的审美对话。这种编排模式要求教师把握“由形入神”的教学路径,如《范进中举》教学设计中,通过科举制度背景解读与人物语言分析,引导学生透视封建社会的精神痼疾。

教材的课后练习系统暗含能力培养梯度,从《敬业与乐业》的论点梳理到《我的叔叔于勒》的人物形象对比,体现从信息提取到批判性思维的过渡。特别是每个单元后的“写作实践”板块,如演讲稿撰写、诗歌创作等任务,将阅读输入与表达输出有机衔接。这种编排特色要求教师突破单篇教学局限,建立单元整体意识,正如《孤独之旅》教学设计中,将环境描写分析与成长主题探讨相结合,形成立体化的解读框架。

学情应对策略

面对九年级学生认知水平的分化现象,教学设计需构建弹性化目标体系。对于文学基础薄弱的学生,《故乡》教学中通过角色扮演还原“闰土”形象变化,借助可视化工具降低理解难度;针对高阶思维群体,《精神的三间小屋》则设置哲学思辨议题,鼓励学生联系存在主义理论展开探讨。这种分层策略在《雨说》教学案例中得到印证,教师通过“意象卡片分类”“情感光谱图”等差异化工具,实现全体学生的有效参与。

青春期心理特征对教学提出特殊要求,《致女儿的信》单元创新采用“书信对话”形式,让学生以苏霍姆林斯基的视角回信,在跨时空交流中建构爱情认知。这种情感教育策略在市级优质课案例中取得显著成效,学生通过虚拟情境中的价值判断,将抽象转化为具身体验。焦虑情绪疏导成为不可忽视的维度,部分教学设计引入正念阅读法,在《岳阳楼记》诵读环节融合呼吸调节技巧,提升古诗文学习的心理适切性。

核心素养培育

语言建构与运用素养的培养贯穿各单元设计。《孔乙己》教学通过方言词汇比较、酒馆对话改写等活动,强化学生对近代白话文特点的感知;《创造宣言》则组织辩论赛,在观点交锋中锤炼议论性语言精度。研究显示,将《湖心亭看雪》的“量词炼字”与数学比例概念结合,能提升38%的语言敏感度,这种跨学科整合策略为语用训练开辟新路径。

思维发展与提升需要结构化支架支撑。《中国人失掉自信力了吗》教学中,教师构建“论点—论据—论证”三维坐标图,帮助学生掌握驳论技法;《怀疑与学问》单元设计“学术打假”情境任务,引导学生运用辩证思维甄别信息。某省级课题研究表明,采用“思维可视化笔记法”的班级,在论述文写作中逻辑谬误减少52%,印证了方法论指导的重要性。

教学评价创新

过程性评价机制的重构成为改革重点。《乡愁》单元采用“诗歌创作档案袋”,收录从灵感记录到终稿修订的全流程痕迹;《水浒传》导读实施“阅读马拉松”打卡系统,通过数据化呈现阅读轨迹。这些举措在深圳某实验学校取得显著成效,学生文本细读时长增加1.8倍。智能技术的介入更催生评价变革,如AI作文批改系统与教师人工反馈形成互补,在《论教养》写作训练中实现个性化指导。

表现性评价标准需要学科化定制。戏剧单元《天下第一楼》制定“三维九度”评分量表,从台词表现、舞台调度到文化理解设置阶梯指标;演讲单元开发“说服力雷达图”,从逻辑性、感染力、互动性等维度进行量化评估。北京海淀区教研数据显示,采用多元评价体系的班级,其语文综合素养达标率高出传统班级27个百分点,证明评价改革对教学质量提升的关键作用。

未来发展方向

随着《义务教育语文课程标准(2022年版)》的深入推进,九年级教学面临从知识本位向素养本位的全面转型。建议加强单元整体教学设计研究,探索“大概念”统领下的任务群实施路径;关注人工智能辅助教学的系统化应用,开发适配统编教材的智能备课系统;重视中华优秀传统文化传承,在《岳阳楼记》《醉翁亭记》等经典篇目中深化文化理解模块。正如叶圣陶先生所言:“教材无非是个例子”,教师应把握课程改革的时代契机,在守正创新中培育具有文化底蕴和思维深度的新时代学子。