进入21世纪,中国在国内外形势深刻变化的背景下提出了“三个代表”重要思想,这一理论体系不仅是马克思主义中国化的新成果,更是新时代加强党的建设、推进中国特色社会主义事业的根本指针。本文将从历史背景、科学内涵、理论创新、实践指导及历史地位五个维度,系统阐述这一思想的核心要义及其深远影响。

一、历史背景与形成脉络

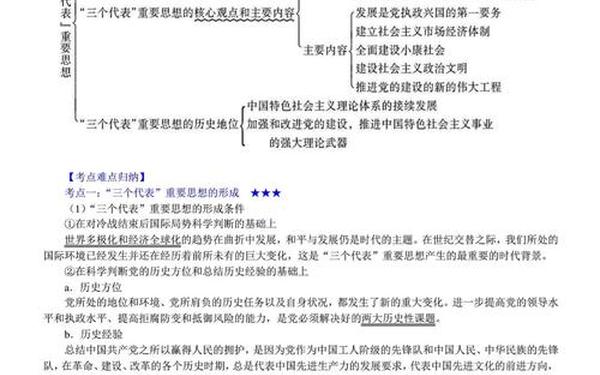

20世纪80年代末至90年代初,国际共产主义运动遭遇重大挫折,苏联解体、东欧剧变等事件暴露出执政党建设的核心问题。江泽民同志在邓小平同志“聚精会神抓党建”的政治嘱托下,通过系统总结党的历史经验,逐步形成了“三个代表”重要思想的雏形。1994年党的十四届四中全会提出“新的伟大工程”,为理论创新奠定基础;2000年2月,江泽民在广东考察期间首次完整提出“三个代表”概念,标志着这一思想的正式形成。

国际层面,经济全球化与信息革命浪潮重塑世界格局;国内层面,社会主义市场经济体制确立带来社会结构深刻变革。这些变化要求中国必须回答“建设什么样的党、怎样建设党”这一时代课题。通过近两年的“三讲”教育实践和30余次党建座谈会调研,“三个代表”重要思想逐步发展成熟,最终在2002年党的十六大被确立为党的指导思想。

二、科学内涵与核心要义

| 核心要素 | 实践要求 | 理论创新 |

|---|---|---|

| 先进生产力 | 推动科技创新,完善市场经济体制 | 首次将生产力标准与执政能力结合 |

| 先进文化 | 构建社会主义核心价值观 | 提出文化软实力建设新命题 |

| 人民根本利益 | 完善社会保障体系,推进共同富裕 | 深化党的群众路线理论内涵 |

“三个代表”重要思想的三个维度构成有机整体:先进生产力是物质基础,先进文化是精神指引,人民利益是根本归宿。正如江泽民在建党80周年讲话中指出,三者相互联系、相互促进,统一于党的建设新的伟大工程。其中,“代表先进文化”的提出,突破了传统党建理论的边界,将文化领导权建设提升到战略高度。

三、理论创新与历史突破

这一思想实现了三大理论突破:创造性回答了长期执政条件下党的先进性问题,提出“与时俱进”的理论品质;将“发展”确立为党执政兴国的第一要务,突破了传统社会主义发展观;构建起立党为公、执政为民的价值体系,为政治文明建设提供新范式。

在方法论层面,“三个代表”重要思想强调“关键在坚持与时俱进”,这一论断深刻揭示了马克思主义政党永葆生机的动力源泉。中央党校学者郑必坚指出,这种理论品质使中国成功应对了市场经济和全球化带来的双重挑战。

四、实践指导与现实意义

在治国理政层面,该思想指导了西部大开发、加入WTO等重大决策,推动中国深度融入世界经济体系。数据显示,2001-2010年间中国GDP年均增长10.5%,印证了先进生产力理论的实践效能。在党建领域,通过开展“三讲”教育和先进性教育活动,有效解决了部分党员干部脱离群众的问题。

教育部2003年发文要求将“三个代表”纳入国民教育体系,培养了大批理论骨干。这种理论武装工作,为新时代意识形态建设积累了宝贵经验。胡锦涛同志曾评价,这一思想“显示了马克思主义科学理论的强大力量”。

五、历史地位与未来启示

作为中国特色社会主义理论体系的重要组成,“三个代表”重要思想承前启后:既继承了邓小平理论关于发展的核心理念,又为科学发展观的形成铺就道路。当前,面对百年未有之大变局,这一思想仍具指导价值。例如在数字经济领域,如何代表先进生产力需要重新定义生产要素;在文化领域,需探索传统文化与现代文明的融合创新。

学者冷溶指出,新时代贯彻“三个代表”需重点关注三个维度:科技自主创新能力的提升、网络空间主流意识形态构建、共同富裕制度的完善。这些研究方向,为理论发展提供了新的生长点。

“三个代表”重要思想作为马克思主义中国化的里程碑,不仅解决了世纪之交党的建设关键问题,更为中国特色社会主义事业发展提供了理论武器。其蕴含的与时俱进品质、人民立场和系统思维,对新时代应对复杂挑战仍具重要启示。未来研究应着重探讨该理论在数字治理、生态文明等新兴领域的适用性,持续推动党的创新理论发展完善。